ステロイドの使い方

循環器専門医は、臨床現場で副腎ステロイド薬を使った経験が少なく、副作用ばかりが気になって、ちょっとステロイドを処方するのが苦手な人種かもしれません(僕だけ?)循環器の薬に限らず、添付文書の延々と連なる副作用を見ていると、普通なら怖くて薬なんか飲めたのものではありませんが、実は、ほとんど大丈夫だから大きな問題にはならないわけですが、ステロイドは、長期間、一定量以上、飲み続けると副作用がが問題になります。プレドニンの添付文書を見たことがありますか? 効能・効果が1ページ目にはおさまりきらず、これでもかって感じで書いてあって、わけわかりませんよね。なんでもござれって感じで、専門領域なんてありませんよね。今流行りの総合内科医が使えこなせたら無敵?かも。医者になって年十年、ステロイドにも少しは慣れてきましたが、疾患により量や投与期間などが異なりファジーな薬なので(実際にあってないようなものですね)副腎ステロイドを使いこなすというのは、度胸が大事なのかもね。

さて、副腎皮質ステロイドの薬理作用というと色々ありますが、

(1)糖新生の促進し、血糖上昇。→ 膵からインスリン分泌増加。

(2)蛋白の異化を促進し、創傷治癒遅延、皮膚萎縮、皮膚線状。

(3)脂肪分解を促進し、中心性肥満、 満月様顔貌 moon face、野牛肩(インスリンの感受性は躯幹の脂肪細胞が高いため)

(4)水貯留作用(腎尿細管からのNa再吸収を促進)

(5)骨粗鬆症: Caの腎臓からの排泄促進と腸管からの吸収抑制作用。骨からのCa遊離を促進。その結果、副甲状腺ホルモン分泌が亢進し骨粗鬆症の一因。

(6)精神機能を維持。運動知覚領域を興奮、多幸感、精神高揚状態。

(7)胃液分泌亢進および胃粘液分泌抑制作用(胃潰瘍)

(8)多核白血球増加。好酸球、好塩基球、リンパ球、単球減少。血液凝固能亢進。

(9)抗炎症作用・免疫抑制作用

治療

まず、治療の対象が炎症の場合、短期決戦に持ち込むのが常套手段です。いたずらに投与期間を長引かせないためには、先制攻撃が重要です。つまり十分量のステロイドを素早く頭からかますことですが、この時にどれぐらいの量のステロイドを使うかが問題です。目の前の患者さんの炎症の大きさがどれくらいかを見積もるか、火事の現場に行くのに消化器を持って行ってもなんの役にも立ちませんよね。消防車で駆けつけるにしても、小さな消防車が1台行けばいいのか、大きな消防車を3台、梯子車も動員した方がいいのか、それこそ経験がものをいうんです。ステロイドの治療に確立したものはありません。確かにこの病気にはこのようにステロイドを使いましょうというマニュアルみたいなものはありますが、エビデンスレベルは結構低いものがほとんどです。使い慣れた専門医こそ、ドカッと使ってそして徐々に減量し、3〜4週間以内に終了できるように投与計画を立てます。ステロイドの投与期間が1ヶ月を超えてくると副腎抑制がかかってしまう(クッシング徴候:中心性肥満、満月様顔貌、多毛、ニキビなど)ので、なるべくなら副腎抑制がかかる前に治療を終わらせたいという思惑で治療しているわけです。

一方で、免疫抑制が対象の場合、長期戦を覚悟しなければならないので、なるべく副作用を出さないようにするためには、病態に応じて多すぎないギリギリの量を設定しなければなりません。膠原病や腎臓内科、呼吸器内科、神経内科などで使われますが、免疫抑制を目的で治療開始する場合も初期の段階では炎症を抑えることも同時にやっている場合もあります。免疫抑制の強さは、プレドニゾロン換算で1mg/kgで2週間投与するとステロイド受容体は飽和状態となり、効果も頭打ちになると言われています。つまり、1mg/kg以上の増量は、免疫抑制効果は増えずに副作用だけが増えることになるので注意が必要です。

実際に、ステロイドを処方する時には、それぞれの疾患によって投与する量や期間、剤形、投与法などが異なります。

大まかに分けると

少量(維持量)7.5mg以下

中等量 7.5〜30mg(または0.5mg/kg/日)

高容量 30〜100mg(または1〜2mg/kg/日)

超高容量 100mg以上(または250mg 3日間など)(パルス療法)

ステロイドの減量も決まった方法があるわけではありませんが経験的に行われています。投与期間が、2週間以内の場合は、急に中止しても問題ありませんが、3〜4週間を超えると副腎抑制がかかるので、徐々に減量する必要があります。

一般的には、40mgまでは、5〜10mg/1〜2週

40→20mgまで、5mg/1〜2週

20→10mgまで、2.5mg/2週

10mg以下で、1mg/4週

5mg以下で、0.5mg/4週 って感じが無難かな?

それぞれの疾患のステロイドの感受性によって、症状や検査値を見ながら漸減していく過程で、ステロイドの副作用を最小限に抑えるために、免疫抑制剤を併用して、早めに漸減できるような方法も行われます。(疾患によっては、最初から免疫抑制剤を併用します)ステロイドと免疫抑制剤の違いは、ステロイドは即効性で効果も強力、確実ですが、免疫抑制剤は、効いてくるのに時間がかかります。また、ステロイドは長期投与すると副作用必発ですが、免疫抑制剤はみんながみんな副作用が出るわけではありません。

飲み方は、生体では副腎から朝にたくさん出ている(皆さんの体の中でプレドニゾロンで7.5mg〜10mg出ていますので、執拗に怖がる必要もありません)のに合わせて、朝の量の割合を増やすように投与する方法もあるようですが、はっきりしたエビデンスはなく、少量の場合は、朝に投与するとしてもプレドニン15mg以上投与する時は、分3処方で問題ないようです。(分けて飲んだ方が、効果も副作用も強くなるとされています)

投与期間については、疾患によって投与する期間は異なるわけで、漸減中止できる疾患もあれば、SLEやANCA関連血管炎など、5mgぐらいは一生飲み続けなければならない病態もあり得るわけです。

副腎皮質ステロイドの作用機序は、細胞内受容体を介して発現するゲノミック作用と考えられていたので、作用発現までに数十分〜数時間以上かかる遅い反応とされていたが、最近、細胞膜に局在する受容体を介して発現するノンゲノミック作用があることが発見され、その作用は数秒〜十数分で現れるとされ、臨床現場の感覚と一致します。

炎症は、まず補体が活性化され、マクロファージ、肥満細胞などから炎症性メディエーター(プロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエン)が放出され末梢血管を拡張し血管透過性が亢進する。次いで炎症に関与する白血球、リンパ球の炎症部位への遊走、そこでの炎症性サイトカインなどの放出により炎症は完成して持続する。これらのメディーエーターおよびサイトカインの産生をコルチゾルは抑制することで抗炎症作用を発揮する。

副作用

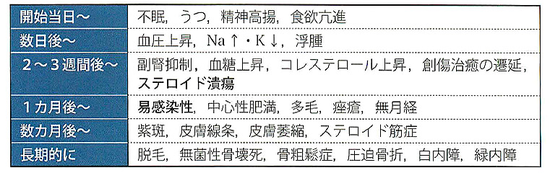

副作用は、たくさんありすぎて、すべて説明していると不安を煽るだけで誰も飲んでくれなくなるので、時系列に沿って、頻度の高い副作用を説明していきます。たとえば、易感染性は1ヶ月過ぎてから起こりますし、無菌性骨壊死、骨粗鬆症なども初期から起こってくる副作用ではないので、数ヶ月で治癒できるような疾患については、話する必要がないわけです。

中枢神経症状が副作用として最も早期で、点滴では最初の6~10時間、内服では4~6日に見られ、症状は、不眠から多幸感、うつ状態、性格の変化まで様々です。数日後から血圧上昇、浮腫が見られ(プレドニゾロンなどミネラルコルチコイド作用)2〜3週間を超えると、副腎抑制が見られ、創傷治癒も遷延し、胃潰瘍なども起こってきます。1ヶ月を超えると、かの有名な感染症が増加、多毛、痤瘡など、数ヶ月後にはステロイド筋炎などがあります。無菌性骨壊死や骨粗鬆症(圧迫骨折)白内障などは、長期に服用している患者さんの忘れた頃に起こる副作用です。

無菌性骨壊死

長期にわたりステロイドを内服する場合は、必ず説明しておかないとトラブルの元になる疾患です。SLEや他の膠原病など自体でも大腿骨頭壊死は起こりますが、ステロイド内服(特に30mg/日以上)しているとさらに起こり易くなり、レントゲンで異常(早期発見にはMRI検査が必要)となると大腿骨頭置換術が必要になります。常に股関節痛がないかを聞いて、体重をかけない、重い物は持たない、走って階段を降りないなど日常生活の指導が大切です。

ステロイドを服用していても胃潰瘍・十二指腸潰瘍はさほど増えないので(1.1~1.5)PPI(プロトンポンプ阻害薬)はルーチンで併用する必要はありません。しかしNSAIDs+ステロイドでは、NSAIDs潰瘍の相対危険度はNSAIDs単独に比べ4.4 倍に跳ね上がるのでPPI併用が必要ですが、ステロイドを飲んでいると痛みも軽減しますので、ダラダラとNSAIDsを飲まずに、さっさと止めてしまう方が利口です。

ステロイドの力価

ステロイドの種類は、抗炎症作用(糖質コルチコイド作用)とNa貯留作用(鉱質コルチコイド作用)生物学的半減期などを考慮して分類します。プレドニンが中間的な立場で、頻用されており、ステロイドの力価はプレドニンを基準に計算します。(プレドニン換算で1mg/kg)例えば、ソル・コーテフを使用する場合、プレドニン換算で50mg使用する場合は、250mgと計算します。

ソル・コーテフは、Naを貯留させる力が強いステロイドで、低血圧や電解質異常を伴う相対的副腎不全がよい適応となります。デカドロン、リンデロンなど、半減期が長くなるほど、副腎抑制が強くなり、抗炎症作用が強くなるが、ステロイド筋症などの副作用がより起きやすくなる。そのため、抗炎症作用を狙う場合は、まず中間作用型から選択することになる。中時間作用型は用量の微調節ができる点も魅力的である。

プレドニゾロンは胎盤の11βデヒドロゲナーゼにより不活性化されるが、デキサメタゾンは不活性化されないので、胎盤移行性も良好で、(胎児に届きやすい)口蓋裂、口唇裂の関係も報告されていることから、妊娠の可能性のある若年女性や妊婦では留意する必要がある。

また、長時間作用型の点滴製剤はリン酸エステル構造をとっているので、コハク酸への過敏症を回避する場合はリンデロンを選択することとなる。

下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌を抑制する。長時間使用していると、副腎皮質はACTHによる栄養作用を受けず菲薄化し、ACTHによるコルチゾルの合成分泌能が消失する。そのため、急に投与を打ち切ると急性副腎不全に陥る。

ステロイドを1ヶ月以上服用する可能性が高い病態については、治療前に血圧や血糖、骨密度などを調べておくことが必要です。また、胃潰瘍の既往歴や緑内障の家族歴などもチェックしておくことが大切で、治療開始後もモニタリングして、副作用の早期発見、早期治療に結びつけます。また、骨粗鬆症の予防のため、十分量のカルシウムやVD、YAM70%以下の患者さんには、ビスホス剤の投与も考慮します。プレドニン20mgを2ヶ月以上内服する場合や免疫抑制剤併用例は、ST合剤の投与も考慮します。(10mg以下で中止)

気管支喘息

吸入ステロイド:inhaled corticosteroids (ICS)

ICSの用量が多いほど増悪の予防となるが、ICSの増量が症状コントロールに寄与する程度は比較的少なく、他の長期管理薬を併用する方がより有効である。同等の用量でも粒子径によりICSの肺への到達率は15~50%前後と異なるので、製剤によってコントロールの具合は異なる。

ICSが全身性に吸収される量はわずかであるため安全に長期使用できるが、高用量では、骨密度の低下、白内障・緑内障のリスクなどが報告されている。喘息のコントロールが3ヵ月間良好に維持できた際は減量を検討する。嗄声、口腔内カンジダ症などが主な局所の副作用であり、吸入後のうがいを説明することがとても重要である。

喘息発作の治療は、経口でも注射薬も効果は同じです。

気管支喘息発作時のステロイド全身投与

ソル・メドロール 40mg+生理食塩水100mL 1時間かけて滴下(入院例では1日2回、計80mg投与)

メチルプレドニゾロン 注 2mg/kg

ハイドロコルチゾン 注 5〜10mg/kg

内服が可能な例では

プレドニン錠 1回30~40mg 1日1回 3~10日間(経口)

1mg/kg(大人60kgでは、最低でも40mgぐらいは使うこと)

【注意】

喘息の発作がひどいときにステロイドの注射を使用する場合がありますが、アスピリン喘息の患者さんでは一般に良く使われるコハク酸エステル型のステロイド(ソルコーテフ、サクシゾン、水溶性プレドニン、ソル・メドロールなど)を点滴や静注(とくに急速静注)すると発作が増悪することがあります。「ステロイドで調子が悪くなったことがある」と言われた時は、コハク酸エステル型ステロイド(メチルプレドニゾロン、ハイドロコルチゾン)のアレルギーを考えます。よって、アスピリン喘息の時は、リン酸エステル型のステロイド(リンデロン、デカドロン、ハイドロコートンなど)を使用します。

・・・とは言うものの

デカドロン注射液には防腐剤であるプロピルパラベン、メチルパラベンのパラベンが含まれており、アスピリン喘息を誘発する可能性があります。また、リンデロン注射液も、リンデロンとの因果関係が否定できない喘息発作の増悪の報告が2症例あったようで、使用上の注意改訂情報として「本剤の投与により、気管支喘息患者の喘息発作を増悪させることがあるので、薬物、食物、添加物等に過敏な喘息患者には特に注意が必要である」 が追加記載されました。(2005 /6/8)リンデロンの内服では、発作は誘発されないことから、リンデロンの成分そのものではなくリンデロン注に添加されているソルビトール(梨、りんご、プラムなどの果実類含まれている化合物)または亜硫酸ナトリウム(酸化防止剤)が関与したのではないかと考えられています。著しい喘息発作(アスピリン喘息は、10人に1人)の時は、リンデロンやデカドロンなどのリン酸エステル型のステロイドを使用することが薦められていますが、大手を振って、リン酸エステル型のステロイドならアスピリン喘息患者に使用しても問題なしとは言えませんのでご注意ください。経口摂取可能であれば、内服で処方(効果は注射と同等)するか、ゆっくり点滴することで思わぬ事態も未然に防げるようです。

湿疹

湿疹に対してのステロイド軟膏の処方は、よろず診療所としては止む得ないよくある疾患です。専門医との線引きとして、クリーム(ベタベタしないので患者さんには人気あり)は処方しておりません。頭に使用するローションは別として、マイザー軟膏(very storonge)で治らないものは、紹介しております。また、顔の湿疹は原則として診ておりません。(仕方なく、ロコイドを1本だけ処方することありますが・・・)

しかし、ステロイド外用剤の副作用は、たくさんありますが(皮膚萎縮、酒渣様皮膚炎、座瘡、多毛、感染症(細菌、白癬、カンジダ、単純ヘルペス))良くなったか悪くなったかは、患者さん本人が一番よくわかっているので、悪くなったら、ステロイド外用剤をすぐに中止すればいいわけです。

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎(季節性、通年性)の治療として、鼻噴霧用ステロイド薬は重要な役割

アレルギー性鼻炎に対する鼻噴霧用ステロイド薬の特徴

① 効果は強い。 (> 経口抗ヒスタミン薬、経口抗ロイコトリエン薬)

② 効果発現は約1~2日。

③ 副作用は少ない。

④ 鼻アレルギーの3症状(くしゃみ、鼻汁、鼻閉)に等しく効果がある。

特に鼻閉がある場合や症状が頻繁に現れる場合は、鼻噴霧用ステロイド薬が最も有効となる。鼻噴霧用ステロイド薬は、効果発現も比較的早く、通常は約1~2日で効果がみられる。しかし、最大の効果が得られるまでは2週間連続使用することが重要である。鼻噴霧用ステロイド薬は、副作用が少なく、抗ヒスタミン薬で副作用を生じる患者や肝機能障害などの基礎疾患を有する患者、多剤内服の患者にはよい適応である。鼻噴霧用ステロイド薬の妊婦に対する使用は、抗ヒスタミン薬などほかの経口薬と同様に、妊娠2~4か月では催奇形性のある時期であるため、使用をさける。妊娠5か月以降では、ステロイド点鼻薬の局所投与(少量)も選択肢の1つである。治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する。

新しい世代の鼻噴霧用ステロイド薬であるアラミストTM、ナゾネックスTMは、鼻への局所投与により、アレルギー性鼻炎に合併する眼症状にも有効であると報告されている。

アナフィラキシーショック

アナフィラキシーショックでは、ボスミン(アドレナリン0.3~0.5mg(0.01mg/kg)の筋注が何より大切である。アナフィラキシーショックのおよそ20%には二相性の反応(遅延型反応)を認め、ときに薬剤の反応に乏しく重篤化することがある。残念ながら、二相性アナフィラキシーの小規模な報告例ではステロイド投与による第2相反応の予防効果は認められていません。しかしながら、効果が完全に否定されているわけではなく、近年ではステロイドの即時作用(non-genomic effect)の報告もあるので、一次処置後にすみやかにプレドニゾロン(プレドニン)1mg/kgを投与することが推奨されている。

ステロイドは水に難溶性であるため、点滴静注用ステロイドはコハク酸、もしくはリン酸を側鎖につけたエステル構造として製造される。NSAIDsアレルギー(AERD)は、コハク酸エステルで発作が誘発されることがある。それは、ステロイドによるアナフィラキシーではなく、コハク酸エステルに対する過敏症である。また、ソル・コーテフやデカドロンは防腐剤としてアスピリンと構造が類似したパラベンを含んでおり、パラベンによる過敏症状の報告もある。パラベンはアミド型局所麻酔薬の即時型反応の原因としても知られている。

日本におけるステロイド静注用製剤

AERDの発作誘発物質は、アスピリンやNSAIDsのほかにもさまざまな食品や医療品添加物が含まれており、コハク酸やパラベンもその1つに数えられている。AERDはIgEを介したI型アレルギーではないので、コハク酸やパラベンを含むステロイドは、初回(初日)投与時であっても過敏症状を誘発することがある。

AERDのリスク因子

成人発症の気管支喘息、女性(男性:女性= 2:3~4)、副鼻腔炎や鼻茸の合併、入院やER受診をくり返す重症喘息、嗅覚低下など

AERDが疑わしい場合は、内服薬か、点滴静注ではリン酸エステル型ステロイド(リンデロンなど)を用いる。内服薬はコハク酸もパラベンも含んでいないため、AERDであっても最も安全。リンデロンであっても、添加物であるソルビトールや亜硫酸ナトリウム(酸化防止剤)で喘息が増悪した例がある。

投与方法も大切で、急速静注はAERDの激烈な発作を生じやすく、禁忌。1~2時間かけると比較的安全ともされており、ステロイド製剤の点滴加療はゆっくりと行うことが望まれる。

ソル・メドロ一ル静注用には40mg、125mg、500mg、1,000mgの規格があるが、40mgにのみ乳糖が添加されている。微量の牛の乳由来の乳タンパク質が含まれているので、牛乳アレルギーの既往歴がある患者ではアナフィラキシー症状を呈する可能性がある。

緩和ケア

余命2ヶ月以内なら、感染症、糖尿病、骨粗鬆症などの副作用は棚上げして下さい。月単位の使用でしばしば見られるのは、口腔内カンジダ症です。(ファンギゾンのうがい液で対処可能)と抑うつです。また、ステロイドとNSAIDSを併用している際は、消化性潰瘍の発生のリスクは4 倍になるとされており、PPI投与は必須です。

ステロイド投与における感染症のリスクは投与量と投与期間に関係します。プレドニン20mg/日以上の投与では感染症のリスクは2倍以上になるとされますが、プレドニン10mg/日以下の投与ならば長期投与でも、また大量投与でも2週間以内の投与であれば、易感染性は惹起されないと言われています。

致死的なものではありませんが、ムーンフェイスは時に美容上問題になることがあるので、説明しておいたほうが良いかもしれません。(プレドニン10mg以下になれば元に戻るとされています。また、個人差があり全くでない人もいます)

緩和医療に適しているのは、半減期が長いベタメタゾンやデキサメタゾンが、電解質への作用もなく第一選択です。プレドニゾロンとベタメタゾン・デキサメタゾンの効力比は4 : 25 です。つまりベタメタゾン1mgは、プレドニン25 / 4 ≒ 6mgに相当します。しかし半減期が長いので,同力価でもベタメタゾンの方が効果がより実感されることがしばしばあります。ミオパチーや筋力低下は、プレドニンよりベタメタゾンのほうが出やすいとされています。サンドスタチンは、ベタメタゾンとの併用で6時間後13.3%(24時間後で検出しない)になるので、同ルートにならないようにする配慮が必要があります。ベタメタゾンは内服(錠剤は、数が多くなりがち)でも坐薬でも点滴でも生体内有効利用率は変わらないので、投与経路が違っても効果はほぼ同一です。

処方は、通常4~8mg/日から開始し、様子を見ながら1週毎に16 → 12 → 8 → 6 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0.5mg(2~4mg /日程度で維持)と減量していきます。(低用量ほど慎重に減量)用法は、不眠の原因となるため、午後6時以降の投与は控えて、朝、昼に分けて処方します。多種多様な不定愁訴を取り除くステロイドの効果は、処方日〜数日以内に現れることが多いため、1週間程度使用して全く効果がなければ中止します。