学校医

旧龍野市(合併する前)は、開業した当初より、学校医はくじ引き制になっています。このやり方については、言いたい事は山ほどあるのですが、今は実務的に、個人交渉で変更可能となったので止めておきます。

毎年、毎年、健診が本当に必要なのか?昔々ならともかく、今は、生まれた時に、先天性の疾患についてはきちんとチェックするし、3ヶ月健診、1歳半健診、3歳健診、保育園でも毎年、幼稚園でも毎年、小学校に上がってからもこれでもかって感じでやってますが、あんなうるさい教室で、聴診しても新たに心疾患が見つかるの?、あまりにもコストパフォーマンスが悪すぎるし(ペースメーカーの身障1級も昨年やっと改正されましたが)まじでお金もないんだったら、時代にあったシステムに変えていくことが大切です。全く疑問に思いながらやっていますが、法律で決まっているのでしかたがありませんね。

学校感染症

子どもたちが集団生活を営んでいる学校や幼稚園・保育所は、季節性インフルエンザに代表されるように特に飛沫感染をする感染症がひとたび発生すると、学校内のみならず、兄弟、家族を通じて地域にまで流行が広がる可能性が高く、その予防や流行のまん延を防ぐ手段として、学校保健安全法において学校感染症が規定され、出席停止や学級・学校閉鎖の処置が取れることになっています。学校感染症と診断された場合は、出席停止の措置がとられ、その期間は欠席扱いになりません。

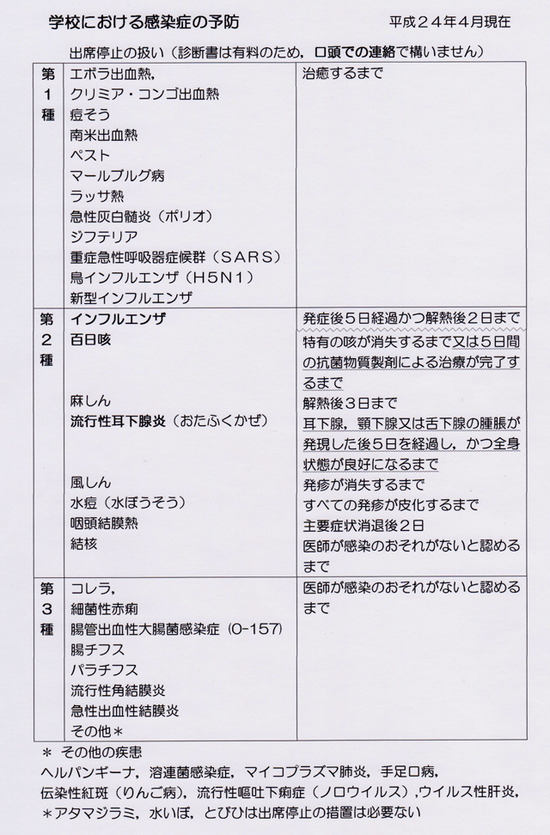

学校感染症には第一種から第三種まであり、第一種は感染症予防法第6条に規定する一類並びに二類感染症で、発生した場合、医療機関は直ちに国へ届け出、患者さんは、入院治療し完治するまで退院できないので、当然のことながら登校はできません。(新型コロナウイルスは第一種感染症に指定されています)第二種は、放置すれば、学校で流行が広がってしまう可能性がある飛沫感染する児童生徒等の罹患しやすい感染症で、定められた出席停止期間(病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときはその限りではない)に従って、医師の登校許可が出るまで家庭で安静にします。第三種は、飛沫感染が主体ではないが、学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のある感染症で、条件によっては出席停止の措置がとられますが、出席停止期間の個別の基準はありません。特に、「その他の感染症」とされている溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)などで出席停止の指示をするかどうかを、学校医として意見を求められる場合がありますが、感染症の種類や地域・学校における発生、流行の状態等を考慮して判断するにしても、隣接する学校・地域によって、各学校で取り扱いが異なり、混乱を起こす可能性があるので市単位などで事前に統一的な基準を定めておくことも必要なのではと思います。

また、学校(特に私立の保育園など)によっては、学校感染症に罹患し、治癒して再登校する場合「治癒証明書」の提出を義務付けているところがあります。本来、学校感染症に罹患し、出席停止の処置がとられた場合には個人の判断で学校に出てくるのではなく、学校医等の医師の許可を得て学校へ登校すべきなのはわかりますが、インフルエンザの流行期の現状を見れば、口頭で十分ではないでしょうか。治癒証明書は医師が責任を持つものなので文書料等が発生し、その料金は医療機関によって異なり、保護者負担になります。これについては、たつの市と医師会との申し合わせて、文書料は発生しないようなシステムを作っていますが、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)など、通常は出席停止の措置は必要ない感染症まで、保護者に負担をかけるのはいかがなものでしょうか。

治癒証明書や陰性証明書は、法律や厚労省の見解としては必要とされていません。

ただ、学校や会社、地域によっては、どういった状況なのか・いつからの出席や出社が望ましいのかなどを判断するにあたって「登校許可証明書」「診断書」の提出が求められることがあります。

また、学校に関しては、インフルエンザの出席停止期間について「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」との規定が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)でなされています。

臨時休業は、一般的には、欠席率が急激に増加したり、罹患者が急激に多くなったときに、学校の設置者(校長)が、学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖、決定します。校長より意見を求められた場合、学校医はその学校感染症の特性、地域性を十分に考慮し回答する必要があります。臨時休業が有効な感染症は、潜伏期が1〜2日と極めて短く、飛沫感染により伝播するインフルエンザや経口・接触・飛沫感染により伝播するノロウイルスなどの感染性胃腸炎の場合です。例えばインフルエンザですが、4〜5日間の臨時休業が大変有効な場合が多くみられます。

学級閉鎖

インフルエンザによる学級閉鎖については、色々な状況を考慮した上で学校長の判断となりますが、おおむねの目安があります。学校保健安全法第20条による臨時休業とは、学校における感染症の予防の必要があるときに、学校の設置者(校長)が臨時に学校の全部又は一部の休業(学校閉鎖又は学級閉鎖ともいわれる)を行うことである。法令的には学級閉鎖についての明確な基準が定められてはいない。学校医・学校保健ハンドブックによれば「欠席率が20%に達した場合は,学級閉鎖,学年閉鎖および学校閉鎖等の措置をとる場合が多い」とあり、学級閉鎖等の一つの目安になると考えられる。例えば33人学級の場合、20%といえば、6.6人なので、7人の欠席者がいれ ば該当します。ただし、普通の風邪による欠席者はカウントしませんので、仮に7人の欠席者が いても、インフルエンザによる欠席なのかどうか、確認する必要があります。

養護教諭が学校医と相談し、助言をもらいます。 その上で最終的には学校長が決定し、期間も明示し、保護者にも知らせ、市教委にも報告します。個々の出席停止は発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで。学級閉鎖は、欠席のピークを予想して、土日などを含めて5日間程度が望ましいとされています。

欠席者の中には、インフルエンザの初期の生徒や、中期の生徒、治って登校して 来る生徒と様々です。それら個々の生徒の欠席状況のピークを予測して期間を設定しますが、なるべく土日による回復を期待して、土日がらみで閉鎖日を設定していくことが多いです。例えば、生徒AとBが、月曜日に発症し早退したとします。その場合、翌日の火 曜日から5日間、出席停止となり、登校可となるのは日曜日からになります。生徒 C~Gも、下図のように発症していった場合、水曜日の時点で、木曜日と金曜日に は出席停止者が7名となることが確定となります。木曜日には、生徒Hが治って登校してきたとしても、更に他の生徒が発症することも予想されるため、木曜日と金曜日の2日間、学級閉鎖を設定する可能性が高くなります。

感染症の種類には、重症呼吸急性呼吸器症候群やインフルエンザや百日咳、麻しんなどがある。「出席停止」は児童・生徒の個々に対して行われる措置で、それぞれの感染症の種類に応じて出席停止の期間の基準が定められている。

学級閉鎖になっても、担任は休みではありません。担任は、子ども達に学級閉鎖の期間中の学習課題を用意し、指示を出すこと、期間中に、各家庭に子どもの所在確認を行うことや子ども達が外出したり、遊んでいないか、学区のパトロールを行うことなど結構忙しいです。

学級閉鎖となると、子ども達は喜びますが、実は欠課となった授業を後日補充しなければならないのです。例えば、2日間学級閉鎖をしたとして、その時に欠課となった10〜12時間分を補充するために、後日、余分に授業を行わなければなりません。具体的には、5 時間授業の日に6時間目を設定したり、6時間授業の日に7時間目を設定したりし て補充する必要があります。特に中学校の場合、定期テスト前等で、閉鎖したクラスだけ不利にならないようにしなければなりません。保護者への説明もあるため、 どのように補充するのか、文書等で知らせる必要があります。また、学級の欠席者が多い場合、授業は前に進めることなく、課題学習やドリル、自習 などが望ましいとされています。

出席停止の場合、欠席扱いにはならないため、「出席すべき日数」が減ることにな ります。他の児童生徒とは合計が異なるので、出席簿や通知表、指導要録には「○○ のため出席停止○日」等と記録を残しておく必要があります。

教師がインフルエンザに感染した場合は、子どもと違って出席停止にはなりませ んので、年休を使った欠勤扱いとなります。(出席停止は、学校保健安全法により、 生徒にだけ適用されるものです。年休をとらずに療養休暇をとる方法もありますが、長期の療養を必要とする病気 等が今後あった場合、療養休暇の年間の合計日数によっては給与の減額になること もあるので、その時のために使わずに取っておいた方が無難かと思います)一定の期間、授業や学級経営ができなくなりますので、自習プリントを用意した り、他の教員に授業の振り替えをお願いしたりする必要があります。

正式には「臨時休業」であり、「臨時休校」は学校全体が教育活動を臨時に休止する一般的な言い方である。学校保健安全法の第20条には「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」とあり、これが臨時休業の法的根拠となっている。これとは別に、学校教育法施行規則第63条による、非常変災に校長が行う臨時休業がある。いずれの場合にも、児童生徒は学校から指示されて休むので、「欠席」とはならない。

【インフルエンザ】

出席停止期間の基準:「解熱した後二日を経過するまで」→「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで」

昨今、抗インフルエンザ薬の発症後早い段階での投与によって、インフルエンザは、感染力の強いウイルスを体外へ排出しているにもかかわらず解熱してしまう状況がしばしばみられるようになりました。しかし、いくら体調がよくなったからといってその状態で外出したり、従来の出席停止期間が「解熱した後二日を経過するまで」だからといって学校へ登校してしまうと、ほかの人たちに病気をうつしてしまって、流行をさらに広げてしまう可能性があります。臨床研究の結果で、抗インフルエンザ薬を投与された場合と投与されなかった場合のウイルス残存率は、薬剤の種類やウイルスの型、患者の年齢等の諸条件によって違いはあるものの、発症(発熱)した後五日を経過するとウイルスの排出はある程度治まるといったものがあります。これらの報告をふまえ、今回、インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで(幼児にあっては、三日)」と改正されました。

【百日咳】

出席停止期間の基準:「特有の咳が消失するまで」→「特有の咳が消失するまで、または、五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで」

近年、百日咳は、散発的な流行がみられる生徒・学生といった比較的年齢が高い層では、「特有の咳」が顕著でないことが多いことから、今回の改正になりました。百日咳に関しては、「抗菌薬療法を受けないものについては発症後21日を経過するまで感染性を有する場合がある」「五日間の適正な抗菌薬療法が終了すれば感染の恐れがない」という研究報告があり、それをふまえ、「特有の咳が消失するまで、または、五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで」と改められました。

【流行性耳下腺炎】

出席停止間の基準:「耳下腺の腫脹が消失するまで」→「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで」

流行性耳下腺炎は、臨床的に耳下腺以外の唾液腺が腫れる症状がみられることから、耳下腺以外の唾液腺についても規定する必要が出てきました。ただ、「唾液腺」とすると小唾液腺を含んでしまうので、対象を大唾液腺である「耳下腺、顎下腺または舌下腺」という明記になっています。また、この病気の原因であるムンプスウイルスは発症する前から感染力があり、発症後は五日程度で感染力が十分弱まるのですが、臨床的に腫脹が長期間にわたって残る場合があるので、発症後の日数で規定することになりました。

定点報告

インフルエンザやおたふくかぜなどの流行状況を評価するときに、「定点当たり報告数」という言葉を使います。感染症法に基づいて報告される感染症は、病気の重篤度、感染のしやすさ、感染経路などにより、一類から五類、新型インフルエンザ等感染症等に分類されています。 このうち、一類から四類までのすべてと五類の一部、新型インフルエンザ等感染症は全数把握対象疾患といい、すべての医療機関に報告義務がありますが、五類感染症のうちインフルエンザやおたふくかぜなどの感染症は、定点把握対象疾患といい、医療機関の中から選定し、協力していただいている定点医療機関からのみ報告されます。定点医療機関の選定方法は、国が定めた感染症発生動向調査事業実施要綱で、人口及び医療機関の分布等を勘案して、基幹定点以外は定点の種類ごとに、保健所管内の人口に比例したおよその定点数の計算式から、できるだけ該当都道府県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮しながら関係医師会等の協力を得て、医療機関の中から可能な限り無作為に選定するとされています。

広島市の定点医療機関の数を表に示します

| インフルエンザ/COVID-19定点 | 小児科定点 | 眼科定点 | 性感染症定点 | 基幹定点 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 定点数 | 中区 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |

| 東区 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |

| 南区 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |

| 西区 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |

| 安佐南区 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |

| 安佐北区 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |

| 安芸区 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

| 佐伯区 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |

| 広島市計 | 37 | 24 | 8 | 9 | 7 | |

| 対象疾患 (週単位報告) |

インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |

RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎 |

急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎 |

細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) インフルエンザ[入院患者] 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)[入院患者] |

||

| 対象疾患 (月単位報告) |

性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症 |

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症 |

||||

定点当たり報告数とは、対象となる感染症について、すべての定点医療機関からの報告数を定点数で割った値のことで、言いかえると1医療機関当たりの平均報告数のことです。

例1)感染性胃腸炎

表の中で、感染性胃腸炎は小児科定点が対象であり、広島市には24定点あります。ある週の報告数が200人であったとすると、定点当たり報告数は、「200人÷24=8.33人」となります。

例2)マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマ肺炎は基幹定点が対象で、広島市に7定点ありますので、10人の報告数であったとすると、定点当たり報告数は、「10人÷7=1.43人」となります。

報告数のほうがわかりやすいのに、なぜ、わかりにくい定点当たり報告数を使うでしょうか?例えば、2005年第7週の流行性耳下腺炎の報告数です。さて、次の地域の中で、どこが一番流行しているでしょう。広島市:44人、広島県:117人、山口県:48人、兵庫県:68人、全国:2,979人でした。報告数は多い順に、「全国>広島県>兵庫県>山口県>広島市」となっていますが、それぞれの地域の定点数が違いますから、これではわかりません。そこで、それぞれ報告数を定点数(小児科定点)で割って、定点当たり報告数、すなわち1医療機関当たりの報告数に直してみます。それぞれの地域の定点数は、広島市:24、広島県:75、山口県:49、兵庫県:128、全国:3,051ですので、定点当たり報告数は、広島市:1.83人、広島県:1.56人、山口県:0.98人、兵庫県:0.53人、全国:0.98人となり、この値が大きいほど流行が大きいといえます。したがって、流行性耳下腺炎は流行の大きい順に「広島市>広島県>山口県=全国>兵庫県」となり、広島市や広島県は全国の中でも流行の大きい地域であることがわかります。このように定点当たり報告数は、ほかの地域や全国レベルで流行状況を比較する場合などに有効です。

【図】 報告数と定点当たり報告数の比較例

[流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 2005年第7週の場合)]

学校サーベイランスシステム

平成21年の「新型インフルエンザ」を機として国立感染症研究所が運営するのサーベイランスシステムです。インフルエンザによる高校小学校、中学校、高校の欠席や学級閉鎖の状況をリアルタイムに反映され、地図で表示されます。

兵庫県学校サーベイランスシステム インフルエンザ臨時休業情報

側弯症

以前、高校の学校医をやってた時は、女の子は、体操服でブラジャーOKでお願いしますとの学校からの要請あり、その上かたくなに服を上げない子もたくさんいて、心臓の聴診なんてほとんどできない状況です。最近の学校現場は、保護者の顔色も見ないといけないし、いろいろと大変そうですが、小学校でも4年生ぐらいからは、男の子でさえ上半身裸はいやという児童が多くて、それでいて、側弯症を見逃したら訴えられるって(それも敗訴)どうせいちゅうねんって感じですよね。僕らの子供時代とは違って、難しい時代になったのは理解します。それならそうと国(厚労省)がはっきり、服の上から診れる範囲で構わないので健診して下さい。それで見逃したら国が責任を取りますとはっきり言ってもらえればいいんですけど・・・。

学校保健法施行規則に毎年行う健診での検査の項目です。

第四条 法第六条第一項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

身長、体重及び座高

栄養状態

脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

視力及び聴力

眼の疾病及び異常の有無

耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

歯及び口腔の疾病及び異常の有無

結核の有無

心臓の疾病及び異常の有無

尿

寄生虫卵の有無

その他の疾病及び異常の有無

側弯症については、昭和54年に、学校保健法施行規則の一部が改正され、「脊柱の疾病及び異常の有無は形態等について検査し、側弯症等に注意する」と定められています。

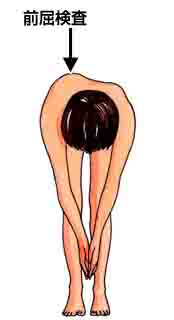

①片側の肩が高い。

②片側の肩甲骨が高さが違う。

③ウエストのくびれが左右非対称。

④前屈すると片側の背中や腰部が隆起している。

せめて、服をまくり上げて、背中ぐらいは見ておかないといけないですかね。特に小学5年生〜中学2年生ぐらいの女の子を重点的に見ておく事が大切です。もし、側弯症を疑えば、整形外科医に紹介です。

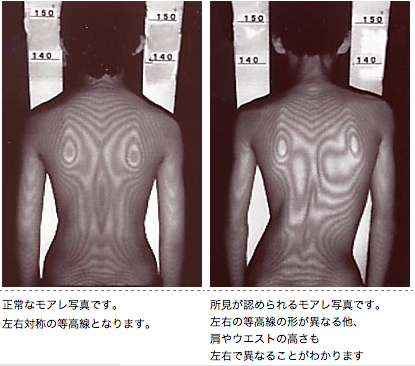

モアレ法

縞模様の左右差で診断します。

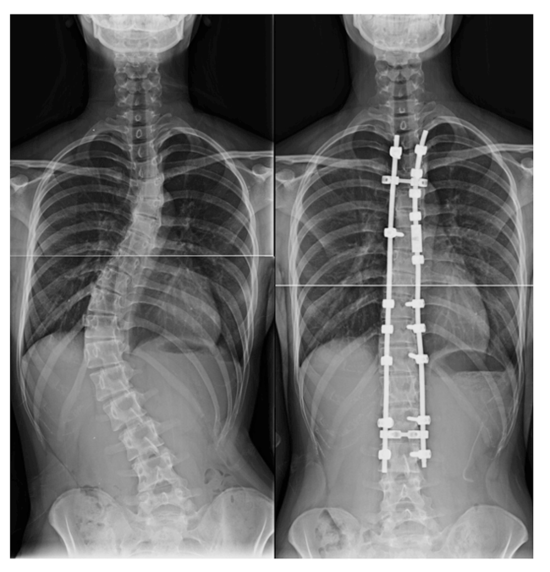

胸椎側弯症のレントゲン写真と矯正固定術

背中のハンプの飛び出しを測る(コブ法)

なぜ、早期発見、早期治療することが重要か?確かに見た目の変形も気になりますが、医学的には、将来的に呼吸機能が低下するのが問題なんです。

学校検尿

わが国においては、多くの小児慢性腎炎患者が学校検尿により発見されています。小児のIgA腎症や膜性増殖性腎炎(MPGN)の70%以上が学校検尿により発見されています。IgA 腎症の患者は小・中学生1万人に2〜3人、膜性増殖性腎炎の患者は10万人に2〜4人位の割合で発見され、慢性腎炎の早期発見、早期治療が開始されたことにより、予後も改善してきています。

腎臓病の児童・生徒に対する今回の改訂(平成24年度)には、慢性腎臓病(Chronic kidney disease:CKD)の概念の導入され、運動制限が大幅に緩和されることになりました。また検診における尿沈渣(血尿・白血球尿)の判定基準も見直され、尿蛋白も尿蛋白・クレアチニン比による判定や評価が推奨されるようになりました。

尿沈渣の判定基準は、血尿の判定は、5個/視野以上を陽性とした。

これまで蛋白尿の判定は、早朝尿の蛋白の定性あるいは判定量の検査により判定されていたが、早朝尿などの濃縮された尿では、蛋白尿が正常範囲内でも陽性となることがあり、蛋白尿・クレアチニン比(g/g)が0.2以下を正常範囲内とするようになってきている。

学校検尿により尿異常を指摘される児童・生徒は大多数が、CKDステージ1に相当している。

1.無症候性血尿

2.無症候性蛋白尿

3.体位性蛋白尿

4.腎炎の疑い(血蛋白尿)

CKD に対する運動制限の考え方は、運動負荷が患者にとって何らかの不利益をもたらす場合を除き、運動制限は、原則として行わないとしています。特に有酸素運動は制限するより勧める方向で、腎臓病の進行を抑制し、心臓や血管系の合併症を減少する可能性を示しており、これは児童・生徒に対してもあてはまるとしている。

慢性腎疾患児において安静が必要とされるのは、急性糸球体腎炎の急性期などで高血圧や溢水や著明な浮腫を認め、状態が不安定な時期(nephritic state)やワーファリンなど抗凝固剤を使用している時期あるいは高度の骨粗鬆症がみられる時期においてである。

運動制限の問題点としては、筋力、心機能、骨密度の低下、肥満などの他に、他の児童・生徒と異なった生活パターンを送らなければならないことや、両親からの過保護、過干渉などによる精神的な問題が起こり、患児の将来の自立や社会性に悪い影響を与えることがある点である。

今回の改訂では、学校検尿で発見される無症候性血尿や蛋白尿の児童・生徒においては、これらの食事制限は不要としています。

日本小児腎臓病学会より0.349 ×身長(cm)/血清クレアチニン値(mg/dl)が提唱されています。

学校検尿で異常が発見された後、蛋白尿が持続する場合、肉眼的血尿、低蛋白血症(血清アルブミン値が3.0g/dl 以下)低補体血症、高血圧、腎機能障害などがみられる場合には、専門医に紹介する基準が示されています。

尿検査の結果で「尿蛋白1+以上」を指摘された場合、再検査では、尿定性検査(+かーの検査)に加えて蛋白尿の定量評価(実際の量)である「尿蛋白濃度と尿クレアチニン濃度の比」をみる検査「尿蛋白/尿中クレアチニン(尿P/C)比」の確認をしましょう。

腎臓の働きが正常の場合は、尿中にはほとんど蛋白は排泄されません。

特に尿潜血を伴う場合は、「糸球体腎炎」を想定して精査していきます。他に「多発性骨髄腫」などの病的に血中の蛋白質産生が亢進している病気、この他には、尿細管という場所の障害による「尿細管性蛋白尿」、結石や腫瘍など尿路系疾患由来の「炎症性蛋白尿」があります。しかし、「起立性蛋白尿」などの「生理的蛋白尿」という病的では無い蛋白尿を除外することも大事です。

尿蛋白定性の変化(ー、±、+)は、尿蛋白の実際量の増減でも変化しますが、尿の希釈や濃縮の変化(飲水量の影響で尿が薄くなったり濃くなったりする変化)でも変動します。このような点から、尿定性検査(+かーの検査)は、あくまでもスクリーニング的検査となります。したがって、尿蛋白陽性「尿蛋白1+以上」を指摘された場合、医療機関(腎臓内科)では、早朝第一尿を含む複数回の検査を行ない、持続性蛋白尿の有無を定量的検査「尿蛋白/尿中クレアチニン(尿P/C)比」で確認します。

「尿蛋白/尿中クレアチニン(尿P/C)比」の意味は?

本来は、24時間蓄尿で1日尿蛋白排泄量を測定することが正確ですが、一般的には、外来での随時尿を用いた「尿蛋白/尿中クレアチニン(尿P/C)比」検査を行ないます。この「尿P/C 比」は、尿中クレアチニン1g あたりの蛋白量です。健常人の尿中クレアチニン排泄量は、1日約1g であることから、「推定1日尿蛋白量」を意味します。しかし、クレアチニン排泄量も個々の筋肉量や加齢変化の影響を受けるため、私的には「尿P/C 比」も半定量的検査と捉えています。 つまり,注意すべき点というのは,1日の尿Cr排泄量が1gより大幅に多かったり,少なかったりすると,実際の値とずれる場合があるのです.

「尿蛋白/尿中クレアチニン(尿P/C)比」の結果から確定診断となる「腎生検」検討する場合の目安は、尿P/C 比0.5g/gCrです。尿P/C比が0.5g/gCr以上が複数回の検査で持続する場合は、「腎生検」の適応となります。尿蛋白に加え、尿潜血も陽性である患者さんの場合では、尿P/C比0.5g/gCr未満であっても「腎生検」を考慮します。日本人に最も多い、慢性糸球体腎炎である「IgA腎症」の可能性が高いからです。(IgA腎症は、尿潜血が必発所見です。)「IgA腎症」は、末期腎臓病の原因となる腎臓病です。確定診断を受けて治療を開始することで末期腎臓病(人工透析療法を必要とする慢性腎不全)への進行増悪を抑制できる可能性があります。

定量しないと,具体的な量はわかりません.蓄尿がよいと思われます.

研修医B 蛋白とクレアチニンの比をみて,おおよその1日の尿蛋白量を推定します.随時尿で,尿蛋白量(mg/日)=尿蛋白/尿Crと表されます.

尿蛋白量(mg/日)=尿蛋白濃度(mg/dl)×尿量(dl/日)

尿Cr排泄量=尿Cr濃度(mg/dl)×尿量(dl/日)

尿蛋白量/尿Cr排泄量=尿蛋白濃度/尿Cr濃度

尿蛋白量(mg/日)=尿蛋白濃度/尿Cr濃度×尿Cr排泄量

ここで尿Cr排泄量≒1,000mg/日=1g/日と仮定すると,次のようになります.

尿蛋白量(g/日)≒尿蛋白濃度/尿Cr濃度

結核検診

児童生徒が、万が一、結核に罹患した場合には、健康上だけでなく教育上も重大な影響があり、 結核は依然として児童生徒の健康と安全を管理する学校にとって重要な課題である。学校にお ける集団感染の可能性を考えれば、学校教育を円滑に実施するためにも、引き続き結核対策に 取り組む必要がある。現行の学校における結核検診の評価学校は集団で生活をする場であるため、感染症が発生した場合にはまん延しやすい状況が見 られる。このことに加え、世界的に見て日本は依然として結核の中まん延国であり、現時点に おいても学校における結核対策が重要であることに変わりはないことから、定期健康診断項目中の「結核の有無」は維持すべきである。今まで学年に偏りなく患者が発生しており、全学年を対象にしなければ患者発見の漏れが生じるおそれがあるため、現行どおり小中学生の全学年を対象とする必要がある。

結核検診時の問診を実施

(1)本人の結核罹患歴

医師は結核患者を診断した時には感染症予防法第 12 条に基づき、保健所に届けでることが義務付けられている。保健所は、患者を登録し、 治療終了後も 6 か月に 1 回以上は、経過観察されている病院から情報を得るか、健康診断によって病状を把握しながら、治療終了後 2 年間経過し、 再発の恐れが大きくなくなるまで管理する。また、再発は治療終了後1年以内に起こることが多いが、保健所の登録から削除される 2 年以降も少ないながら起こりうる。従って、当該児 童生徒等のプライバシーに十分配慮しながら、咳・痰などの再発を疑う症状に注意を払い、 それらが出現した場合には、早期に医療機関を受診するよう指導する。

本人の結核罹患歴:「あり」の場合

追加質問「医療機関・保健所で経過観察されているか」

「はい」の場合→学校では「慎重な経過観察」

「いいえ」の場合

追加質問「医療機関・保健所から経過観察は不要と言われているか」

「はい」の場合→学校では「慎重な経過観察」

「いいえ」の場合→保健所に相談

(2)本人の予防投薬歴(潜在性結核感染症治療歴)

平成 19 年に改正された届け出基準から、潜在性結核感染症が従来の「初感染結核」を含めて新たに疾患概念として定義された。 また、平成 20 年に活動性分類が改正され、潜在性結核感染症の患者も結核患者同様に保健所で登録・管理されることとなった。

本人の潜在性結核感染症治療歴(予防内服歴):「あり」の場合

追加質問「医療機関・保健所で経過観察されているか」

「はい」の場合→学校では「慎重な経過観察」

「いいえ」の場合

追加質問 2「医療機関・保健所から経過観察は不要と言われているか?」

「はい」の場合→学校では「慎重な経過観察」

「いいえ」の場合→保健所に相談するよう指導

(3)家族等の結核罹患歴

保健 所は法第 15 条に基づく疫学調査を実施し、感染のリスクを評価し、必要に応じて接触者健診(家族健診)を実施する。従って、家族の結核発病時においては、 保健所が健康診断の実施義務を有しており、必要に応じて 2 年程度接触者健診を実施する。

家族等の結核罹患歴:「あり」の場合

追加質問:「児童・生徒は接触者健診を受けているか?」

「はい」の場合→学校では「慎重な経過観察」

「いいえ」の場合

追加質問 2「児童・生徒は接触者健診を受けるように言われているか?」

「はい」の場合→保健所に相談

「いいえ」の場合→学校では「慎重な経過観察」

なお、(1)〜(3)の問診項目について「あり」と回答したのみでは学校での結核検診における精密検査の対象にならない。診察時には治療終了後または家族等の結核罹患から 2 年以内であれば、医療機関または保健所における管理(経 過観察)が行われているかを確認し、行われていない場合や不明の場合には保健所に相談するように指導する。何らかの事情があって、病院または保健所等で経過観察されない場合には、 精密検査の対象とせざるを得ない場合もある。

(4)高まん延国での居住歴

6 か月以上の高まん延国での居住歴のある児童生徒等は入学時 または転入時の 1 回、精密検査の対象とする。

6 か月以上の高まん延国居住歴:「あり」の場合

追加質問:「来日(または帰国)後、検診を受けたか」

「はい」の場合→学校では「慎重な経過観察」

「いいえ」の場合→精密検査対象

WHO が指定している high burden country(高負担国)22 カ国は患者が多い国(罹患 率が高く、人口が大きい国)で、カンボジア、フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、 バングラディシュ、インド、タイ、ミャンマー、アフガニスタン、パキスタン、ジンバブエ、 南アフリカ、ケニア、タンザニア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、エチオピア、モザンビーク、 ナイジェリア、ロシア、ブラジルです。この中で推定罹患率が最も低い国はブラジルで、2010 年の WHO 推計で人口 10 万対 43 です。これらの国以外にも、推定罹患率は高いものの、人口 が少ないため患者総数がそれほど多数になっていないことから高負担国に含まれていない国が あります。推定罹患率がブラジルより高い国・地域は以下の通りです。アフリカ全域(モーリシャス共和国およびセーシェル共和国は除く)、ボリビア、ドミニカ、エ クアドル、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ペルー、ス リナム、ジブチ、イラク、モロッコ、ソマリア、スーダン、イエメン、アルメニア、アゼルバイジャ ン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カザフスタン、キルギス、リトアニア、モルドバ、 ルーマニア、ブータン、北朝鮮、ネパール、スリランカ、ブルネイ、香港、マカオ、キリバス、 ラオス、マレーシア、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モンゴル、北マリアナ諸島、パラオ、 パプアニューギニア、韓国、ソロモン諸島、ツバル、バヌアツ、ウォリス・フツナ諸島(WHO Global tuberculosis control 2011 より)

(5)自覚症状(2週間以上長引く咳や痰)

咳・痰の症状があって、その原因として結核が否 定できない場合には、周囲の人を感染させる可能性があることから、精密検査の実施を待 つことなく、なるべく速やかに医療機関を受診する必要がある。ただし、何らかの事情があっ てどうしても医療機関を受診できない場合には、精密検査の対象とせざるを得ない場合もありうる。

自覚症状(2週間以上つづく咳・痰):「あり」の場合

追加質問:「医療機関で診断・治療を受けているか」

「はい」の場合→学校では「慎重な経過観察」

「いいえ」の場合→早期受診を指導

(6) BCG 接種歴(未接種の者)

平成 17 年 3 月までは幼児期の BCG 接種に際してツベル クリン反応検査を実施した。ツ反陽性者には結核感染の可能性を考えて予 防内服を指示されるか、結核感染の可能性が低いと判断された場合には、経過観察とし、 BCG 接種は実施されなかった。このため、BCG 未接種児は低いながらも感染を受けていた可能性を否定できないことから、学校での結核検診における精密検査の対象としたが、平 成 24 年度以降に就学する児童は、BCG の直接接種が導入された後に出生している者であるため、未接種児であっても精密検査の対象とする必要はない。しかし、BCG 未接種者は結 核に対する免疫を付与されていないことから、学校内で感染性の患者が発生した時に迅速な対応を必要とする場合があり、事前に情報を得ておく意義がある。

BCG は感染予防の効果はありませんが、特に乳幼児において感染後に結核性髄膜炎や粟粒結核のような重症結核の発病予防効果が高いことから、なるべく早期に接種することになって います。学童期になると、重症結核に進展するリスクは小さくなり、罹患率も低くなることから、 一般的には改めて BCG 接種を行う必要性は小さいと考えられます。ただし、高まん延国に頻回 に行き来するようなことがある場合には、接種の要否を検討する意味があると思われます。

結核検診時の6つの問診項目のうち、「家族などの結核罹患歴」「高まん延国での居住歴」 の2項目が特に重要である。

再発の恐れが大きい者として、

(1) 再発のあった者

(2) 受療状況が不規則であった者

(3) 抗結核薬に耐性のあった者

(4) 糖尿病・塵肺・人工透析患者、副腎皮質ホルモン剤使用患者、その他の免疫抑制要因を持った者 (5) その他保健所長が必要と認める者

が挙げられています。

診察のポイント

肺結核に特徴的な咳嗽パターンはないが、病期が進むと喀痰を伴う湿性咳嗽を認める場合が多い。一般的には高熱を呈することは稀で、微熱に留まることが多い(典型例では午後に37°C台の発熱が続く)他に易疲労感や盗汗等の全身症状を伴うことも多い。2 週間以上長引く咳や痰を認め、特に当初の診断に基づく治療による症状改善が乏しい場合には肺結核の可能性も疑って早期に胸部 X 線検査を実施するために医療機関受診を勧めることが必要である。

結核性胸膜炎では胸膜刺激に伴う咳嗽(乾性咳嗽が多い)胸痛、高熱などの症状を認め、 胸水貯留が多くなると呼吸苦や患側呼吸音の低下などの症状・所見も呈する。

肺外結核として最も多い頸部リンパ節結核では、側頸部、下顎部、鎖骨上窩などに比較的 大きいサイズ(径 2cmを越えることが多い)のリンパ節が複数個集塊となって認められることが多い。一般細菌によるリンパ節炎とは異なり、高熱や局所の自発痛・圧痛を認めることは稀である。一般抗菌剤による治療に抵抗性の頸部リンパ節腫脹を認める場合には結核 の可能性も念頭においた医療機関における精査(胸部結核病巣の検索や結核感染診断など)を勧めることが必要である。

(1)胸部 X 線検査

肺結核は感染性になる可能性があることから、病変の有無を確認するために実施する必要がある。

胸部 X 線検査のみを実施:異常なし→通常の健康観察

(2)ツベルクリン反応

感染診断のために使われてきたが、感度は高いものの、日本及び周辺の高まん延国においては、BCG接種率は高いので、特異度は低い。

ツ反を実施し、陰性→通常の健康観察、陽性者→胸部 X 線検査を実施

(3)クォンティフェロンR(QFT)

BCG に影響を受けずに、結核感染の有無を検出できることから、 接触者健診、及び活動性結核診断の補助にために広く使われるようになった。一般に成人を対象とした場合、感度 65〜92%程度、特異度 94〜98%程度と報告されており、接触者健診における有用性は確立したと考えられる。ただし、小児においては、活動性結核を発病している場合には、乳幼児においても成人と同様感度は感度が高いが 、潜在性結核感染症の診断では小学生以下の年齢層では感度が低い可能性が指摘されている。しかし、感染者の絶対的な基準がな いため、潜在性結核感染症の診断における感度を直接求めることはできない。QFT は採血量、検査の不適切な手技等々の影響によって影響を受けることが分かっており、 これらによって、精度が確保されないこともある。健康診断として実施する場合には、陽性的中率を十分に考慮しながら、検討する必要がある。

QFT を実施:陰性→通常の健康観察

陽性→胸部 X 線検査→異常なし:潜在性結核感染症として治療

「学校における今後の結核対策について」(平成 14年8月)を踏まえて、平成15年4月に学校保健法施行規則が改正され、それまで小学校及び中学校の第一学年において一律に実施してきたツベルクリン反応検査を廃止するとともに、結核の早期 発見・早期治療の機会を確保するよう、全学年で問診を行うこととされた。 また、高等学校、高等専門学校及び大学の生徒及び学生の定期健康診断における結核検診は、結核予防法の改正等を踏まえて、平成17年4月に学校保健法施行規則が改正され、それぞれの第一学年のみにおいて実施することとされた。

現 行の方法となってからの小中学生の結核患者発生状況について調査・分析した。 平成15〜20年度の6年間で、結核を発症した小中学生の患者は合計295名であり、内訳は男 子171名・女子124名、日本国籍243名・外国国籍23名・国籍不明29名であった。患者の年齢層は、年齢が高くなるほど人数が増える傾向がみられた。また、年度による明らかな患者の増減傾向はなかった。 患者のうち、医療機関受診をきっかけにして発見された者が110名であり、接触者健診をきっか けにして発見された者が156名、学校の結核検診で発見された者が19名、その他のきっかけで発見された者が10名であった。 学校の結核検診で発見された患者19名のうち、感染源が特定された者は10名(父親3名、母親 3名、同居の祖父母3名、同居人以外1名)であった。 学校の結核検診で発見された患者19名の検診時の問診票で該当した項目は「本人 の予防内服歴あり」が1名、「家族に結核患者あり」が8名、「高まん延国の居住歴あり」が8名、「自 覚症状あり」が1名、「BCG未接種」が2名であった。 平成15~20年度の小中学生の結核罹患率(人口10万対)は、0.43(19年度)〜0.56(17年度)であったが、外国国籍の者については4.39(20年度)〜9.04(19年度)、日本国籍の者及び国籍不明者については0.37(19年度)〜0.53(17年度)となっており、いず れの年においても、外国国籍の者の罹患率は日本国籍の者及び国籍不明者の罹患率よりも10倍以上 高かった。