目次

食中毒

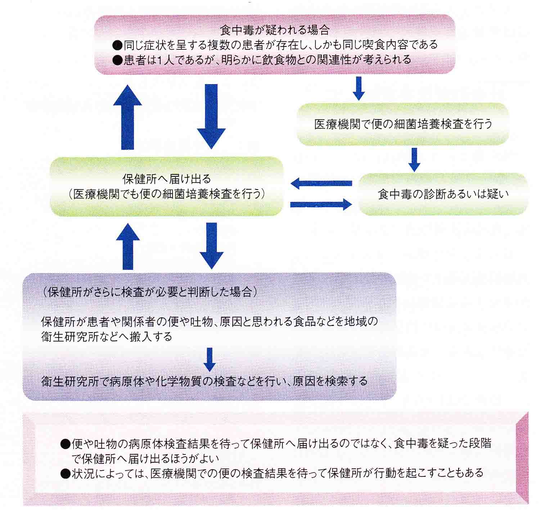

夏は食中毒の季節です。食中毒というと、外食で起こると思われがちですが、家の食事でも発生しています。家では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちですが、重症化することもあります。「食中毒」は行政用語であり、飲食に起因する健康被害が生じた場合に用いられる。食中毒の原因としては、細菌、化学物質、自然毒などがあるが、80%以上は、細菌(サルモネラ、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌、カンピロバクターなど)やウイルス(ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルスなど)などの病原微生物が占める。夏季は細菌、冬期はノロウイルスによるものが多い。食中毒を疑われる患者を診た場合は、迅速に治療を開始することはもちろんのこと、被害の拡大を最小限にとどめるために、食品衛生法により24時間以内に保健所届けを行う義務が課せられている。(実際は、保健所に電話をして助言を求めて指示に従うとよい)法律家ではありませんが、1998年制定の感染症予防法(2003年改訂)学校保健法施行規則などに従い、患者の人権にも十分に配慮して、入院、就業、出席停止等を措置しなければならない。

医師からの届出により腸管出血性大腸菌の感染症又は食中毒が発生していることを探知した保健所は、患者の過去の行動調査(喫食調査、動物との接触歴等)や、患者の家族の健康調査、利用した施設の調査、関係食品等の試験検査等を行います。調査の結果、食中毒と判断された場合、被害の拡大防止のため、原因食品の回収・廃棄や、原因施設の営業の禁停止等の措置がとられます。また、感染症であった場合は、感染源の消毒等が行われます。なお、複数の地域で単発的に発生しているようにみえても、広域に流通する同一食品を原因とする食中毒の発生もあることから、食中毒調査では、食品の流通状況のさかのぼり調査や、患者や食品から検出された菌のDNAの型の確認を合わせて行われます。

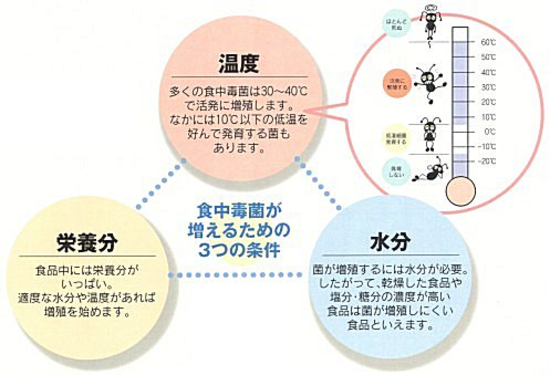

食中毒菌が増えるには、温度、栄養分、水分の条件があり、この条件がそろうとどんどん増殖していきます。高温でも生き残る菌、わずかな菌量でも発症させる菌および低温でも増殖する菌等、食中毒菌にはいろいろなタイプがありますが、基本的には三つの原則に従って取り扱えば、食中毒を防ぐことができます。

昨年(平成23年)各地の老人ホームでノロウイルスによる集団感染があった。感染源は食物ではなく、感染者の便や吐物に含まれていたウイルスが飛沫や介助者の手指を介して広がったもので、これは食中毒ではなく「感染性胃腸炎」である。腸炎ビブリオや黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌などは、感染性胃腸炎の形をとることはほとんどなく「食中毒」として見られる。

食中毒と聞くとびっくりしますが、よく考えてみて下さい。最近、抗菌グッツなるものが持て囃されていますが、我々の回りにあるもの、食べているもので全く無菌なものなど存在しないのです。人はもともとばい菌だらけの世界で生活しているのです。人間の体は、以外と丈夫にできていて、少々のばい菌が体内に入ってきても、免疫力で胃腸の中でばい菌の増殖を押さえ、病気を起きないようになっているのです。

では、どういう場合に食中毒になるのでしょうか。たとえば、体の免疫力が落ちている時です。遊びすぎ、過労、育児疲れ、寝不足などです。同じ食事を取ったとしても、免疫力のある人はなんともなくても、免疫力の落ちている人ではばい菌が増殖し胃腸炎が発生するのです。また、大量のばい菌が食物に含まれていた場合です。夏場に食中毒が発生しやすい原因がこれなのです。

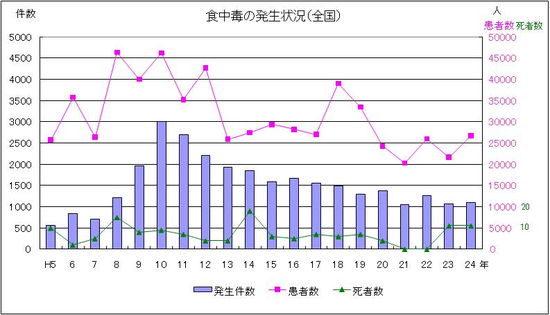

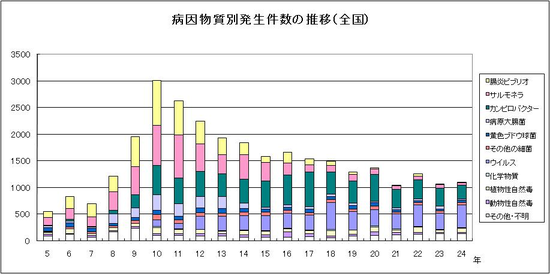

厚生労働省の統計によると、毎年2~3万人は患者が発生し、横ばい状態です。。原因となる微生物は、時代とともに変化しています。かつては腸炎ビブリオ(たんぱく源の多くを魚介類を食べていた)ブドウ球菌、サルモネラ属菌が三大食中毒として挙げられていましたが、近年の食生活の欧米化で、若者を中心に魚離れが進み、乳・肉・卵類を食材とする料理や洋菓子が好まれるようになり、サルモネラ属菌やウェルシュ菌、カンピロバクター菌等、牛、豚、鶏など、家畜・家禽類の腸管に由来する菌が増加しています。

食中毒を起こす細菌やウイルスはどのようなものがあるでしょうか?

症状(熱、嘔吐、下痢)や潜伏期 孤発例が集団発生か

熱なし+嘔吐型 食品内毒素型 ブドウ球菌、セレウス菌など

熱なし+下痢型 生体内毒素型 ウェルシュ菌、セレウス菌、毒素原性大腸菌、腸管出血性大腸菌など

潜伏期 6時間以内 ブドウ球菌、セレウス菌

7時間〜12時間 ウェルシュ菌

12時間〜48時間 最も多い サルモネラ菌 毒素原性大腸菌 ノロウイルス

48時間〜 カンピロバクター 腸管出血性大腸菌

大量下痢、発熱、嘔吐 腸炎ビブリオ ノロウイルス

体温 熱なし ブドウ球菌、セレウス菌など

高熱 血便 しぶり腹 激しい腹痛 炎症性下痢型(大腸型)サルモネラ(腸チフス)カンピロバクター 赤痢

孤発例 毒素原性大腸菌(旅行者下痢症) 集団発生 ウェルシュ菌

カンピロバクター

カンピロパクターは家畜肉食用動物(鶏、牛、羊、豚)やペット(小鳥、犬、猫)野生動物・野鳥等あらゆる動物の腸管内に棲息しています。しかし、これらの動物に腸炎を起こすことはありません。カンピロバクターに感染し腸炎などの症状が現れるのは人間のみです。多くの場合、生あるいは不十分な加熱で調理された食品の摂取、あるいは感染した動物との接触により人に感染します。保菌率は鶏では50~80%にも及び、食肉、特に鶏肉はカンピロバクターに汚染されていることが多く、食中毒の主要な原因食品となっています。カンピロバクター食中毒は食中毒全体の約20%を占め、腸炎ビブリオやサルモネラと並んで、最も頻度の高い食中毒の一つです。旅行者下痢症の代表疾患でもあります。カンピロバクターは低温に強く、冷蔵庫内でも長期間生存することから、生食肉と他の食品の接触を避け、また、生食肉は十分に加熱調理することが感染防止に重要です。

| 原因食材 | 鶏の刺身、牛レバ刺、ユッケ、加熱不十分な焼き肉など  |

|---|---|

| 潜伏期間 | 2〜7日(3日)(48時間以上で長い) |

| 症状 | 下痢(血便)、腹痛(しぶり腹)、高熱(38〜40℃) 炎症性下痢(大腸型) 稀にギラン・バレー症候群 |

| 予防 | 熱に弱く、75℃以上、1分以上の加熱で死滅 |

| 備考 | 感染力強く、少量の菌で発症 近年、食中毒の原因菌、No.1。 |

カンピロバクター食中毒は、患者さんが1名の事例が多いことも特徴です。1978年に米国において飲料水を介して約2000人が感染した事例が発生し、注目されるようになりました。カンピロバクターは17菌種(2005年現在)に分類されていますが、ヒトの下痢症から分離されるのは、カンピロバクター・ジェジュニがその95%以上を占めます。カンピロバクターは本菌に汚染された食品、飲料水の摂取や動物との接触によってヒトに感染します。100個程度と比較的少ない菌量を摂取することにより感染が成立することが知られています。多くの患者は1週間で治癒しまうが、乳幼児や高齢者、抵抗力の落ちている人では症状が重くなることがあります。また、潜伏時間が2~7日間(3日)とやや長いことが特徴です。(サルモネラの潜伏期間は1〜3日)症状は発熱(38〜40℃が1週間以上続く)筋肉痛、頭痛など前駆症状から始まり、翌日に腹痛や下痢などの消化器症状が出現します。下痢は1~3日ぐらいで(1日10回以上で血便を伴う)こともあります。下痢よりも腹痛が強く長期間継続します。また、稀にカンピロバクターに感染した数週間後に、手足の麻痺や顔面神経麻痺、呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症することがあります。厚生労働科学研究事業の報告では、市販の鶏肉についてカンピロバクター汚染調査を行ったところ、鶏肉の汚染率は20~40%という結果が出ています。カンピロバクター食中毒の予防は、食肉は十分に加熱調理(中心部を75℃以上で1分間以上加熱)を行うほか、二次汚染防止のため、食肉は他の食品と調理器具や容器を分けて処理や保存を行う、食肉を取り扱った後は手を洗ってから他の食品を取り扱う、食肉に触れた調理器具等は使用後洗浄・殺菌を行うことが重要です。カンピロバクターを疑った時は、便のグラム染色でらせん状に湾曲し両端が細く尖って、カモメが翼を広げたように見える菌(gull wing)が見えます。便培養に特殊な微好気培地が必要です。治療では、ニューキノロン耐性菌が多く、マクロライド(アジスロマイシン)にが第一選択になります。

サルモネラ属菌

鶏や豚、牛などの動物の腸管内や河川、下水など自然界に広く分布しています。

| 原因食材 |  鶏卵、カツ丼、オムレツ、ケーキ、プリン、牛肉のたたき、レバ刺し、鶏肉、うなぎなど 鶏卵、カツ丼、オムレツ、ケーキ、プリン、牛肉のたたき、レバ刺し、鶏肉、うなぎなど |

|---|---|

| 潜伏期間 | 5〜72時間 |

| 症状 | 嘔吐、下痢(血便)、腹痛(しぶり腹)、高熱(38〜40℃) 炎症性下痢(大腸型) |

| 予防 | 熱に弱く、75℃以上、1分以上の加熱で死滅 |

| 備考 | 高齢者や子供は重症化することあり |

サルモネラは主にヒトや動物の消化管に生息する腸内細菌の一種であり、その一部はヒトや動物に感染して病原性を示します。ヒトに対して病原性を持つサルモネラ属の細菌は、腸チフスやパラチフスを起こチフス性(チフス菌とパラチフス菌)と、感染型食中毒を起こす非チフス性(食中毒性サルモネラ)に大別されます。食品衛生の分野では後者にあたる食中毒の原因となるサルモネラを、特にサルモネラ属菌と呼んでいます。一般には、これらを指して狭義にサルモネラあるいはサルモネラ菌と言います。サルモネラには2,500種類以上もの血清型が知られています。これらの中でも特に鶏卵を原因とするサルモネラ・エンテリティディス(以下、SE)による食中毒が近年急激に増加しています。現在、わが国でもサルモネラ食中毒の60~70%がSEによるもので、鶏卵を原因とするものが大半を占めています。①購入した卵は冷蔵庫で保存する、②卵の割り置きは絶対にしないなど、卵の取扱いには十分気をつける必要があります。

非チフス性サルモネラ属菌は、家畜、家禽(ニワトリ、ウズラ、七面鳥など)野生動物の腸管に保菌されているために、鶏卵、鶏肉、その他腸内容物で汚染された食品などを介してヒトに感染を起こします。ペットや動物の排泄物から直接感染することもあり、感染源の動物としては、鳥類(インコ、カモ)、爬虫類(カメ、イグアナ、ヘビ)、両生類(カエル)が報告されており、日本で多いのはカメからの感染事例です。まず、サルモネラの食中毒としては卵が原因となるものが多いです。すなわち半熟卵の卵料理などが原因食品となります。卵は現在、約3万個に1個ぐらいの割合でサルモネラに汚 染されているといわれています。まずは、卵など食材を買うときにはなるべく新鮮なものを購入して、冷蔵庫で保管することが大切です。サルモネラの場合、菌が増えて、増えた菌を食べることによって発症します。 それから、卵は割り置きをしない。割り置いておくと、室温で菌が増えてしまいますので、絶対にしないほうがい いと思います。それから、生の鶏肉、 豚肉、加熱不十分なお肉によっても引き起こされます。市販されている生の鶏肉の40〜50%、生の豚肉に関してはだいたい10%程度がサルモネラに汚染されているという報告もあります。それから調理をする工程では、十分に食材に火が通るような調理方法、すなわち75°Cで1分ぐらい、中心部がき ちんと加熱されるように火を通すことが大切だと思います。また、生肉や卵を扱った器具、手指などから二次汚染をする可能性もあるので、こういうものもきちんと消毒、殺菌などをする必要があると思います。ペットということもあるので、特にミドリガメなどのは虫類は、サルモネラを持っていることが非常に多く、また犬、猫などもサルモネラを持っていることがありますのでそういうペットと触れた場合は十分に手を洗うことが必要だと思います。

わが国におけるサルモネラの食中毒事例はここ数年間常に、腸炎ビブリオと一、ニを争う代表的食中毒原因菌である。サルモネラの食中毒はカンピロバクターと同様大型の事例が多く、学校、福祉施設、病院で多発している。サルモネラは健康な成人ではその症状が胃腸炎にとどまるが、小児や高齢者では重篤となることがある。

サルモネラの臨床症状は最も普通にみられるのは急性胃腸炎である。通常8〜48 時間の潜伏期を経て発病するが、最近のEnteritidis 感染では3 〜4 日後の発病も珍しくない。症状はまず悪心および嘔吐で始まり、数時間後に腹痛および下痢を起こす。下痢は1 日数回から十数回で、3〜4 日持続するが、1 週間以上に及ぶこともある。小児では意識障害、痙攣および菌血症、高齢者では急性脱水症および菌血症を起こすなど重症化しやすく、回復も遅れる傾向があ る。38 ℃以上の発熱、1 日10 回以上の水様性下痢、血便、腹痛などを呈する重症例では、検査所見で、炎症の程度に応じて白血球数、CRP 等の炎症反応の増加が見られる。菌血症や胃腸炎でもトランスアミラーゼが上昇することがある。確定診断は糞便、血液、穿刺液、リンパ液等より菌の検出を行 う。サルモネラの特異的な迅速診断法はない。サルモネラのみならず細菌性胃腸炎では、発熱と下痢による脱水の補正と腹痛など胃腸炎症状の緩和を中心に、対症療法を行うのが原則である。サルモネラは試験管内では多くの抗菌薬に感受性であるが、臨床的に有効性が認められているものは、アンピシリン(ABPC )、ホスホマイシン(FOM )、およびニューキノロン薬に限られる。わが国の非チフス性サルモネラの薬剤耐性率はABPC に20 〜30%、FOM に対し10%未満であり、ニューキノロン薬耐性はほとんどみられない。わが国では、ニューキノロ ン薬の7 日間投与は腸内細菌叢に対する影響もなく、除菌率も高いという成績に基づき、使用されています。

チフス性のサルモネラには、腸チフスを 起こすチフス菌、またパラチフスを起こすパラチフスA菌などがあります。 これらの菌を経口摂取すると、菌は腸管の中に入って腸管上皮に定着、侵入します。その後、リンパ節などの細網内皮系から血液に入って菌血症を引き 起こします。非常に少量の菌、数個から数百個程度で感染が成立します。場合によっては症状が非常に重篤になる 場合もあります。これらの菌は、感染症法では三類感染症に分類されており、診断後は直ちに保健所へ届け出ないといけません。ただし、無症状でふん便中に菌を排出している場合(無症状病原体保有者)もありますので、注意が必要です。

食品取扱従事者のサルモネラ菌検出時の対応について

食品衛生法に基づいたガイドライン、大量調理施設衛生管理マニュアル、学校給食法に基づく根拠などに基づいて調理従事者のふん便検査を行っています。それぞれ内容については多少異なるところがあるのですけれども、基本的には月1回以上の検便を受けること検便の検査には赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、そのほか必要な細菌等について検査することとなっています。場合によっては、特に冬場ですけれども、ノロウイルスの検査も推奨されています。サルモネラは、感染後だいたい1年あるいはそれ以上の期間ふん便中に排菌が認められれば、慢性サルモネラ保菌者とみなされます。サルモネラ感染者のだいたい0.2〜0.6%が保菌者になるといわれています。食品取扱従事者を対象に無症状病原体保有者調査を実施するとだいたい0.03%、つま り10万人に30人ぐらいの保菌者がいる ことがわかっています。食品取扱従事者や保育園関係者、施設の従事者などの検便からサルモネラ菌が検出された場合は、直接食品に触れるような作業に従事させないで、抗菌薬(ニューキノロン系)で治療することになります。便培養が陰性になれば(保健所からは何回か連続でと言われることもありますが、科学的な根拠はありません)手洗いをしっかりして仕事に復職しても構いませんと言っています。インドなどの渡航歴のなる場合は、耐性菌の問題もあり、岡藤先生(岡藤小児科医院 姫路市)に紹介しています。ちなみに、食品取扱従事者ではなくて、普通の会社に勤めているサラリーマンの人が検便でサルモネラ菌が検出されたとして非チフス性のサルモネラの場合は、自然治癒の傾向が強いため対象療法のみで抗菌薬は使用しないのが基本で、保菌者というだけでは原則として治療の対象になりません。

腸チフスのメアリー

腸チフス、パラチフスはそれぞれチフス菌(Salmonella enterica subsp. entericaserovar Typhi)、パラチフスA菌(Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A)による全身性感染症であり、一般のサルモネラ感染症とは区別される。腸チフス、パラチフスは3類感染症に移行した。患者、無症状病原体保有者(保菌者)および死亡者(死亡疑い者を含む)を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所を通じて都道府県知事への届出が義務付けられています。世界では、東南アジアや中南米などの開発途上国を中心に2200万人が罹患し20万人が亡くなっています。日本では年間20〜30例で発症しておりますが70〜90%は輸入例です。腸チフスとパラチフスの臨床症状や重症度はほとんど同じで、通常、7〜14日(報告によっては3〜60日)の潜伏期間を経て、発熱、頭痛、食欲不振、全身倦怠感などの症状を発症します。体温が段階的に上昇し39~40℃に達し、腸チフスの3主徴とされる比較的徐脈、バラ疹、脾腫が出現する。重症時には意識障害や腸出血、腸穿孔といった合併症を起こすこともある。

食品を取り扱われている方の多くは、1ヶ月に1回、定期的な検便を実施されていることと思います。検便を実施する理由は、健康保菌者(感染症等の病原体の無症状病原体保有者)を早期に発見することが第一の目的なのです。今から1世紀以上前に、健康保菌者の概念が確立されたある象徴的な事件をご紹介したいと思います。メアリー・マローンは、世界で初めて臨床報告されたチフス菌の健康保菌者(発病はしないが病原体に感染している不顕性感染となり感染源となる人)で、1900年代にニューヨーク市周辺で散発した腸チフスの原因になり、腸チフスのメアリーという通称で知られる。メアリーは、14歳のときに単身でアイルランドからニューヨークに移住したアイルランド系アメリカ人で、家事使用人として働いていました。料理の才能と人柄の良さが信頼を集めて、住み込み料理人として富豪宅に雇われ、普通の使用人より高報酬を得ていました。メアリーが雇われていた家の住人もこの疫病の被害に見舞われ、メアリーの手厚い看護にも関わらず病状は重くなる一方であった。1900年から1907年の間に、メアリーは何回か勤め先を変えたが、その間わかっているだけでメアリーの身近で22人の患者が発生し、そのうち洗濯婦をしていた若い女性1人が死亡した。これらの富豪の一人から腸チフスの原因を解明する仕事を依頼された衛生士、ジョージ・ソーパーは、疫学的な調査を地道に行い、その結果メアリーが雇われた家庭のほとんどで、彼女がやってきた直後に腸チフスが発生しているということを突き止め、ニューヨーク市衛生局で細菌学的な検査が行われた結果、彼女の便からチフス菌が検出された。このため彼女はノース・ブラザー島の病院に収容、隔離された。しかしメアリーはそれまで腸チフスを発症したことがなく、彼女自身が病気になったり、保菌者であるという自覚のないまま、周囲の人に感染を広げる健康保菌者(無症候性キャリア)であった。その当時の細菌学の考えでは、特にチフス菌のように毒性の高い細菌がこのような「表に出ない感染」(不顕性感染)を起こすということは知られておらず、ソーパーはこの特殊な症例を1907年6月15日付けのJAMA(Journal of the American Medical Association)誌に発表した。「健康保菌者が存在する」という考えは当時の社会一般から見ればあまりにも突飛なものであったため彼女には受け入れられなかった。隔離から2年が経過した1909年に、市衛生局を相手に隔離の中止を求めて訴訟を起こした。この訴訟の間も、メアリーは隔離されたままであり、病室のガラス越しに新聞記者の取材を受けた。これが世間の注目を集め「Typhoid Mary」の名を広めるきっかけになったと言われる。訴訟は衛生局側の勝訴で終わったが、この訴訟で(1)食品を扱う職業には就かないこと、(2)定期的にその居住地を明らかにすることという2つの条件を飲むことで、メアリーは隔離から解放されることになった。「釈放」されてしばらくの間、メアリーは洗濯婦など食品を扱わない家事使用人としての職に付き所在を定期的に連絡していたが、やがて連絡が途絶えて消息がつかめなくなった。そして次に彼女の居場所が明らかになったのは、釈放から5年後の1915年、再び腸チフス流行の感染源として見つかったときであった。そのとき彼女は調理人として、しかもニューヨークの産婦人科病院で、偽名を使って働いていたのである。そこで引き起こした腸チフスで25人の感染者と、2人の死者を出した。この事件をきっかけに、彼女は再びノース・ブラザー島の病院に隔離され、亡くなるまでの23年間そこから出ることはなかった。メアリーの死後、病理解剖の結果から、彼女の胆嚢に腸チフス菌の感染巣があったことが判明している。「腸チフスのメアリー」のエピソードは、公衆衛生の意識を高めるための教材として、特に食品を扱う人がいかに衛生面に気を使うべきかということを語るものとして、その恐ろしげな呼び名とともに語られている。

食品を取り扱われている方の多くは、1ヶ月に1回、定期的な検便を実施されていることと思います。検便を実施する理由は、健康保菌者(感染症等の病原体の無症状病原体保有者)を早期に発見することが第一の目的なのです。今から1世紀以上前に、健康保菌者の概念が確立されたある象徴的な事件をご紹介したいと思います。メアリー・マローンは、世界で初めて臨床報告されたチフス菌の健康保菌者(発病はしないが病原体に感染している不顕性感染となり感染源となる人)で、1900年代にニューヨーク市周辺で散発した腸チフスの原因になり、腸チフスのメアリーという通称で知られる。メアリーは、14歳のときに単身でアイルランドからニューヨークに移住したアイルランド系アメリカ人で、家事使用人として働いていました。料理の才能と人柄の良さが信頼を集めて、住み込み料理人として富豪宅に雇われ、普通の使用人より高報酬を得ていました。メアリーが雇われていた家の住人もこの疫病の被害に見舞われ、メアリーの手厚い看護にも関わらず病状は重くなる一方であった。1900年から1907年の間に、メアリーは何回か勤め先を変えたが、その間わかっているだけでメアリーの身近で22人の患者が発生し、そのうち洗濯婦をしていた若い女性1人が死亡した。これらの富豪の一人から腸チフスの原因を解明する仕事を依頼された衛生士、ジョージ・ソーパーは、疫学的な調査を地道に行い、その結果メアリーが雇われた家庭のほとんどで、彼女がやってきた直後に腸チフスが発生しているということを突き止め、ニューヨーク市衛生局で細菌学的な検査が行われた結果、彼女の便からチフス菌が検出された。このため彼女はノース・ブラザー島の病院に収容、隔離された。しかしメアリーはそれまで腸チフスを発症したことがなく、彼女自身が病気になったり、保菌者であるという自覚のないまま、周囲の人に感染を広げる健康保菌者(無症候性キャリア)であった。その当時の細菌学の考えでは、特にチフス菌のように毒性の高い細菌がこのような「表に出ない感染」(不顕性感染)を起こすということは知られておらず、ソーパーはこの特殊な症例を1907年6月15日付けのJAMA(Journal of the American Medical Association)誌に発表した。「健康保菌者が存在する」という考えは当時の社会一般から見ればあまりにも突飛なものであったため彼女には受け入れられなかった。隔離から2年が経過した1909年に、市衛生局を相手に隔離の中止を求めて訴訟を起こした。この訴訟の間も、メアリーは隔離されたままであり、病室のガラス越しに新聞記者の取材を受けた。これが世間の注目を集め「Typhoid Mary」の名を広めるきっかけになったと言われる。訴訟は衛生局側の勝訴で終わったが、この訴訟で(1)食品を扱う職業には就かないこと、(2)定期的にその居住地を明らかにすることという2つの条件を飲むことで、メアリーは隔離から解放されることになった。「釈放」されてしばらくの間、メアリーは洗濯婦など食品を扱わない家事使用人としての職に付き所在を定期的に連絡していたが、やがて連絡が途絶えて消息がつかめなくなった。そして次に彼女の居場所が明らかになったのは、釈放から5年後の1915年、再び腸チフス流行の感染源として見つかったときであった。そのとき彼女は調理人として、しかもニューヨークの産婦人科病院で、偽名を使って働いていたのである。そこで引き起こした腸チフスで25人の感染者と、2人の死者を出した。この事件をきっかけに、彼女は再びノース・ブラザー島の病院に隔離され、亡くなるまでの23年間そこから出ることはなかった。メアリーの死後、病理解剖の結果から、彼女の胆嚢に腸チフス菌の感染巣があったことが判明している。「腸チフスのメアリー」のエピソードは、公衆衛生の意識を高めるための教材として、特に食品を扱う人がいかに衛生面に気を使うべきかということを語るものとして、その恐ろしげな呼び名とともに語られている。

腸炎ビブリオ

海水や海底の泥の中にいる細菌で、海水温が高くなると海水中で大量に増殖するため、気温の高くなる夏場は特に魚介類が原因食品となっています。

| 原因食材 |  生の魚介類(刺身、寿司、魚介加工品など) 生の魚介類(刺身、寿司、魚介加工品など) |

|---|---|

| 潜伏期間 | 10〜24時間 |

| 症状 | 嘔吐、大量の下痢、腹痛、発熱 |

| 予防 | 熱に弱く、60℃以上、10分以上の加熱で死滅 塩分を好み、真水では生きられません。魚介類は、水道水で丁寧に洗いましょう。 |

| 備考 | 魚介類を扱った調理器具や手指を介して二次汚染された、漬物など塩分濃度の高い食品が食中毒の原因となることがあります。 |

大将が「今日は生きのいいハマグリが入ったので、刺身で出しましょうか」「いいですね。お願いします」ハマグリの殻を包丁でぱかっと開けて、流水で洗って、包丁で切って、いっちょあがり。美味しかったです。・・・が、翌朝、仕事中に急にお腹が痛くなって、下痢、飲みすぎたかなと思いましたが、一緒に行った同僚も同じ症状。腹痛は、激痛でブスコパンもソセゴンも効きません。便培養で、腸炎ビブリオが検出されました。ミノマイシンを服用し、徐々に回復しましたが、数日間は、食事も食べられず、顔面蒼白で、不整脈は出るわ、血圧も下がりぎみで、死ぬかと思いました。アルコール消毒が足りなかったねなんて冗談も出ません。腸炎ビブリオは怖いですね。

今回の食中毒の原因は、おそらくは、包丁が汚染されていたのでしょう。腸炎ビブリオの食中毒は、カキなどの海産物や魚介類が原因となるので、魚介類を多く食べる日本人に多いことが特徴です。また卵焼きや漬け物といった海産物とは無縁の食品のこともあり、これはまな板や包丁などの調理器具を介しての二次汚染によるものです。

シラス食中毒事件

昭和25年10月21日、大阪市南部の泉南地方で、大規模な食中毒事件が発生した。患者は激しい腹痛、下痢を繰り返し、症状のあった318人のうち2日間で20人が死亡した。患者はいずれも行商人から買ったシラス干しを食べていたので、シラスが原因であることは明らかであった。問題となったシラスは、10月20日に泉佐野市近海で獲れたカタクチイワシの稚魚45Kgを加工業者が塩ゆでにしたものであった。当初は毒物混入事件としてシラス製造工場が調べられ、製造業者夫妻が逮捕され連行された。しかし、シラスから毒物は検出されず、集団食中毒の可能性が浮かび上がってきた。検出された細菌は2つの特徴をもっていて、ひとつは丸い棒状の桿菌で長い鞭毛を持っていること、もうひとつは塩分がないと増殖できないことであった。事件発生から1カ月後、阪大微生物病研究所はペストに似た細菌の毒素がシラス食中毒事件の原因と発表した。この菌は後に「腸炎ビブリオ」(学名:ビブリオ・パラヘモリティカス)と名付けられ、現在では多くの人たちがその名前を知っているが、その当時は世界の誰も知らない未知の細菌でした。

腸炎ビブリオはヒトに感染して症状を起こす病原株と非病原株に区別され、海水や魚介類から検出される腸炎ビブリオの99%は非病原株であるが、食中毒患者から検出される腸炎ビブリオのほとんどが病原株である。(海産魚や貝類にはたくさんの腸炎ビブリオが付いているが、ほとんどは病原性はなく、わずかな腸炎ビブリオが食品中で増殖して食中毒を発生させます)また、腸炎ビブリオには「赤血球の膜に穴を開けて溶血させる菌」と「溶血させない菌」の2種類があり、「溶血させる菌」が、耐熱性溶血毒(TDH)と耐熱性溶血毒類似毒素(TRH)という2つの毒素を産生し、食中毒を引き起こします。これらの毒素は下痢を引き起こすが、TDHは心筋細胞に直接作用して心拍動を停止させること(心臓毒)があり、他の食中毒の場合と比較して腸炎ビブリオの死亡例が比較的多く見られます。昭和25年のシラス食中毒事件で20人もの死者が出たのも、当時の医療水準の問題もあるとは思いますが、分離保存されていた腸炎ビブリオ菌を調べた結果、TDH陽性菌であることが明らかになっています。

腸炎ビブリオに汚染された食物を食べると小腸で増殖する。食中毒としては感染型に分類されるが、腸炎ビブリオは毒素を分泌し、摂取後8時間から20時間の間に初発症状としての胃痙攣のような猛烈な腹痛が現れ、少し遅れて悪心、嘔吐、水様性あるいは粘血便を伴った下痢が出現する。症状のピークは当日で、翌日には改善傾向を示し、翌々日には大部分が回復するため、一般診療の現場で、症状から腸炎ビブリオと診断することはあまりない。

腸炎ビブリオが検出されるのは、海水温度が15℃以上になる5月から10月にかけてで、10℃以下の低温では増殖できないため、冬季の海水から検出されることはありません。腸炎ビブリオは海底で越冬し、海水温度の上昇に伴って海水に出て、プランクトン、貝などの体内で増殖して排泄されます。そのため腸炎ビブリオによる食中毒は夏季に多発し冬にはみられません。また通常の細菌は塩水中ではほとんど繁殖しないが、腸炎ビブリオは例外で、塩分があると逆に繁殖しやすくなります。

腸炎ビブリオが海水中に常在する以上、水揚げされた魚介類の腸炎ビブリオへの一次汚染は避けられません。逆に適温(25〜37℃)での増殖スピ−ドは他の病原細菌と比べて極めて早い。つまり食品の温度管理が防止の鍵となる。腸炎ビブリオは塩分濃度、温度の条件がそろえば、他の細菌とは比較にならないほどの短時間で増殖する。35℃の温度と塩水があれば、1個のビブリオ菌が3時間後には100万から1000万個に増えるとされている。食中毒を予防するためには魚介類をすぐに冷蔵庫に保存し、冷蔵庫から出したら2時間以内に食べることである。また塩水を好み、真水では生存できないので、魚の表面を真水(水道水)でよく洗うことである。腸炎ビブリオによる集団食中毒が発生しているが、これはレストランや寿司屋などで宴会が開かれる際に、大量の料理が室温に長時間並べられるためである。

夏は、お寿司のお弁当が嫌われるのはこういうわけです。

腸管出血性大腸菌O157

牛などの動物の腸管にいる菌です。

| 原因食材 |  牛肉や牛レバーなどの生食や加熱不十分な肉類 牛肉や牛レバーなどの生食や加熱不十分な肉類※食肉や家畜の糞便等によるニ次汚染により、あらゆる食品が原因となる可能性があります。 |

|---|---|

| 潜伏期間 | 3〜5日(48時間以上で長い) |

| 症状 | 激しい腹痛、水様性下痢、血便(発熱はないことが多い) 重症の場合、菌が産生するベロ毒素により、溶血性尿毒症症候群を引き起こし死に至ることもあります。 |

| 予防 | 熱に弱く、75℃以上、1分以上の加熱で死滅 |

| 備考 | 感染力強く、少量の菌で発症 感染力が極めて強く、わずかな菌数で発症します。 |

O157(Escherichia coli O157 )について

大腸菌は、家畜や人の腸内にも存在します。ほとんどのものは無害ですが、人に嘔吐や下痢、腹痛や重篤な合併症を起こすものもあり、病原大腸菌と呼ばれています。様々な種類の大腸菌は病気の起こし方によって、主として以下の5つに分類されます。

(1)腸管病原性大腸菌:小腸に感染して腸炎等を起こします。

(2)腸管組織侵入性大腸菌:大腸(結腸)粘膜上皮細胞に侵入・増殖し、粘膜固有層に糜爛(びらん)と潰瘍を形成する結果、赤痢様の激しい症状を引き起こします。

(3)腸管毒素原性大腸菌:小腸上部に感染し、コレラ様のエンテロトキシンを産生する結果、腹痛と水様性の下痢を引き起こします。

(4)腸管出血性大腸菌(ベロ毒素産生性大腸菌、志賀毒素産生性大腸菌):赤痢菌が産生する志賀毒素類似のベロ毒素を産生し、激しい腹痛、水様性の下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害など)を引き起こしやすいので注意が必要です。

(5)腸管凝集性大腸菌:主として熱帯や亜熱帯の開発途上国で長期に続く小児などの下痢の原因菌となります。我が国ではまだほとんどこの菌による患者発生の報告がありません。

腸管毒素原性大腸菌

熱がなくて、下痢をしている場合は、生体内毒素型を考えます。孤発例で最も多く、旅行者下痢症として有名です。どこかに旅行に行った時、もしくは帰ってきて数日以内に起こる下痢です。このタイプの下痢症の原因はたくさんあるので、原因菌を同定するのは難しいのですが、潜伏期間が1〜3日、罹患期間は3〜7日、水や食品の便汚染が原因です。

近年、食中毒の原因となって世間を騒がせているものは、(4)腸管出血性大腸菌のO157がほとんどです。(毒素を産生し、出血を伴う腸炎や重篤な合併症を起こすものとして、その他にO26、O111、O128およびO145などがあります)大腸菌は、菌の表面にあるO抗原やH抗原により分類されています。O157とはO抗原として157番目に発見されたという意味です。(現在約180に分類)

腸管出血性大腸菌は、毒力の強いベロ毒素(志賀毒素群毒素)を出し、溶血性尿毒症症候群(HUS)などの合併症を引き起こすのが特徴です。ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌はO157がが最も多いのですが、O1、O26、O111、O128、O145等の血清型の一部にもベロ毒素を産生することが報告されています。

腸管出血性大腸菌による食中毒は、年間10~30件(患者数は100~300人)で推移しています。腸管出血性大腸菌O157の感染事例の原因食品等と特定あるいは推定されたものは、井戸水、牛肉、牛レバー刺し、ハンバーグ、牛角切りステーキ、牛タタキ、ローストビーフ、シカ肉、サラダ、貝割れ大根、キャベツ、メロン、白菜漬け、日本そば、シーフードソースなどです。このように腸管出血性大腸菌は様々な食品や食材から見つかっていますので、食品の洗浄や加熱など衛生的な取扱いが大切です。また、動物と接触することにより感染した事例も報告されております。

O157感染症に感染しても、まったく症状がないものから軽い腹痛や下痢のみで終わるもの、さらには頻回の水様便、激しい腹痛、著しい血便とともに重篤な合併症をおこし、時には死に至るものまで様々な臨床経過をたどります。感染の機会のあった者の約半数で3〜8日の潜伏期をおいて頻回の水様便で発症します。さらに、腹痛、血便(出血性大腸炎)を起こす場合もあり、有症者の6〜7%で、下痢から5〜7日後(激しい腹痛、血便から数日後)に溶血性尿毒症症候群や脳症などの重症合併症を起こすことがあるので注意が必要です。

HUSとは、溶血性尿毒症症侯群(Hemolytic Uremic Syndrome)の略です。様々な原因によって生じる血栓性微小血管炎(血栓性血小板減少性血管炎)による急性腎不全であり、(1)破砕状赤血球を伴った貧血(2)血小板減少(3)腎機能障害を特徴とします。HUSの初期には、顔色不良、乏尿、浮腫、意識障害などの症状が見られます。HUSは腸管出血性大腸菌感染の重症合併症の一つであり、子どもと高齢者に起こりやすいので注意が必要です。

下痢の原因が腸管出血性大腸菌によるものかどうかは、便の検査によって調べることができます。便から大腸菌が検出された場合には「血清型」といわれる大腸菌の分類の検査やベロ毒素産生能の検査を行います。ベロ毒素産生能があれば腸管出血性大腸菌であり「血清型」の分類により、腸管出血性大腸菌O157やそれ以外にもO26やO111などであることがわかります。

万一感染していた場合、家族はどんなことに注意したらいいでしょうか?

まず必要なことは、患者さんと同じ飲食物を摂取した家族が感染していないかどうか、あるいは患者さんから家族への感染がないかどうかの診断を受けることです。この時に便の検査は、症状がなくても行われることがあります。同時に、家庭内の消毒についての知識を得て、必要な範囲での消毒を行います。また、2次感染予防のために、日常生活での患者さんへの接し方についての知識を得て実行することが大切です。

◎手洗いの励行。人から人への感染を防ぐには手洗いが最も大切である。排便後や食事の前はもちろんのこと、特に下痢をしている乳幼児や高齢者の世話をしたときには、石けんと流水でよく手を洗う。患者等の糞便に触れた場合には直ちに流水で十分に手洗いを行い、逆性石けんまたは消毒用アルコールで消毒を行う。

◎消毒の範囲は、原則として患者等の家のトイレと洗面所を対象とする。患者等の用便後はトイレの取っ手やドアのノブなど患者等が触れた可能性のある部分の消毒を行う。逆性石けんまたは両性界面活性剤などを規定の濃度に薄めたものに布を浸して絞り、上記の場所を拭き取る。患者が使用した寝衣やリネンは、家庭用漂白剤に浸漬してから洗濯するよう指導する。糞便で汚染されたリネンは消毒用薬液に浸漬してから洗濯する。患者等の糞便が付着した物品等は、煮沸や薬剤で消毒を行う。食器は、洗剤と流水で洗浄する。

◎患者等はできるだけ浴槽につからず、シャワー又はかけ湯を使う。また、風呂を使用する場合には、他の人と一緒に入浴することを避けることが必要であり、特に患者等の風呂使用後に乳幼児を入浴させない。また、風呂の水は毎日換える。バスタオル等は専用として共用しない。

無症状の保菌者にはどのように対応するか

腸管出血性大腸菌の感染は、菌に汚染された飲食物を介した経口感染であり、患者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染し(腸管出血性大腸菌は100個程度の菌数でも感染)職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗などで、空気感染や接触感染をするものではありません。無症状の保菌者への対応では、誤った知識から腸管出血性大腸菌の保菌者が差別や偏見が起こらないように配慮することが必要です。ヒトからヒトへの感染を予防する基本は手洗いです。

抗菌剤の使用による除菌は、年齢、職業、その他の状況を総合的に勘案して行います。例えば、(1)託児所、保育所、小学校あるいは老人保健福祉施設などでの集団生活により二次感染のおそれがある場合(2)感染した場合に重症合併症の危険性が高い者(高齢者、乳幼児等)が同居している場合(3)伝染病予防法の就業制限の対象となる職業の場合には、抗菌剤の使用を考慮します。

抗生剤は、ホスホマイシンを成人は2〜3g/日、小児は40〜120mg/kg/日を3〜4回に分けて投与する。抗生剤の使用期間は3〜5日間とする。乳酸菌製剤などの投与はしてもかまわない。

菌陰性化をどのように確認するか

患者については、24時間以上の間隔をおいた連続2回(抗菌剤を投与した場合は、服薬中と服薬中止後48時間以上経過した時点の連続2回)の検便によって、いずれも菌が検出されなければ、菌陰性が確認されたものとする。就業制限は、菌陰性となった時点で適応対象から除外される。

無症状の保菌者については、直近の1回の検便で病原体が検出されなかった場合は、菌陰性化とみなしてよい。

患者さん等の自覚に基づいて、自発的に休暇を取ったり、就業制限対象業務以外の業務に一時的についたりすること等が基本ですが、感染症法においては、都道府県知事等が当該患者本人に対して、必要に応じて就業制限を通知することになっています。就業制限の対象となるのは、飲食物の製造、販売、調整または飲食物に直接に触れる業務です。また、提供した飲食物が腸管出血性大腸菌感染症の原因となった場合は、食品衛生法に基づいて営業の停止等の措置がなされます。腸管出血性大腸菌感染症に対する就業制限は、特定の業務に対して行われ、その期間は、検便で菌が陰性化するまで(病原体を保有しなくなるまで)の間です。従って、例えば、飲食店の調理員等の業務には就業制限がかかりますが、その飲食店の会計係等の飲食物に直接触れることのない業務には就業制限はかかりません。これらの就業制限は、一定の業務につくことを制限したものであり、当該職場における就業全体を禁止したものではないので、便中の菌が陰性になるまでの一時的な業務の変更などで対応可能です。誤った知識や誤解から、患者さん等が長期の休暇や解雇などの社会的不利益を受けることのないように注意が必要です。

ウェルシュ菌

人や動物の腸管内、土壌、水中など、自然界に広く存在しています。

この菌による食中毒は学校などの給食施設で起きることが多く(集団発生)カレーやスープなど、食べる日の前日に一度に大量に加熱調理し、大きな器のまま室温で長時間放置したことが原因で起きた事例が多く発生しています。

| 原因食材 |  大量に加熱調理された煮込み料理(カレー、シチュー、スープ、めんつゆなど) 大量に加熱調理された煮込み料理(カレー、シチュー、スープ、めんつゆなど) |

|---|---|

| 潜伏期間 | 6〜18時間 |

| 症状 | 腹痛、下腹部の膨満、下痢(発熱はないことが多い) |

| 予防 | 熱に強い芽胞を作るため、100℃で4時間加熱性も菌は死にません。 |

| 備考 | 「加熱済みの食品は安心」ではありません。調理済み食品の室温放置はやめましょう。調理済み食品を保存する場合は、小さな容器に小分けして、急速に冷やしてから冷蔵庫で保管しましょう。 |

セレウス菌

土壌・水・ほこりなど自然環境に広く分布しています。この菌による食中毒は、毒素の違いにより2つのタイプに分類されます。(食品内毒素型)

| 原因食材 |  「おう吐型」米飯、チャーハン、ピラフ、スパゲッティー、焼きそばなど 「おう吐型」米飯、チャーハン、ピラフ、スパゲッティー、焼きそばなど「下痢型」食肉製品、スープ、弁当、プリンなど |

|---|---|

| 潜伏期間 | 「おう吐型」 1〜5時間 「下痢型」8〜16時間 |

| 症状 | 「おう吐型」 嘔気、嘔吐。 米飯類や麺類が原因となる「おう吐型」の食中毒が多い。 「下痢型」下痢、腹痛 |

| 予防 | 熱に強い芽胞を作るため、100℃で4時間加熱性も菌は死にません。 増殖する至適温度は28〜35℃ |

| 備考 | 調理済み食品の室温放置はやめましょう。調理済み食品を保存する場合は、小さな容器に小分けして、急速に冷やしてから冷蔵庫で保管しましょう。 |

黄色ブドウ球菌

この細菌は自然界に広く存在しており、健康な人でも4割は鼻やのど、髪の毛などにこの菌を持っています。やけどや傷など化膿したところに大量に存在しており、手に傷などのある調理人からの汚染が原因の食中毒が多く起きています。

| 原因食材 |  手指からの汚染を受けやすい食品(おにぎり、生寿司、折り詰弁当、シュークリームなど) 手指からの汚染を受けやすい食品(おにぎり、生寿司、折り詰弁当、シュークリームなど) |

|---|---|

| 潜伏期間 | 1~5時間(平均3時間) |

| 症状 | 激しい吐気・嘔吐、腹痛、下痢(発熱はないことが多い) |

| 予防 | 菌自体は熱に弱いが、この菌が作る毒素は100℃30分間の加熱でも無毒化されません。(耐熱性) |

| 備考 | 手に傷がある人は調理をしないようにしましょう。 調理中、手はこまめに洗い、常に清潔に保ちましょう。 弁当やおにぎりは冷ましてから包装し、クーラーボックスに入れるなどしましょう。 |

おにぎり・サンドイッチ・弁当・和洋生菓子などの様々な食品が原因になります。調理する人の手指から、この細菌が食品につくことが原因になることが多いので、手指を使用する「手づくり食品」が多くなります。黄色ブドウ球菌は、食品中で増殖する時エンテロトキシンと呼称される毒素を産生する。エンテロトキシンが産生された食品(食品内毒素型)を喫食すると、約3時間後に激しい嘔気・嘔吐、疝痛性腹痛、下痢を伴う急激 な急性胃腸炎症状を発する。毒素量などの違いにより症状には個人差がみられるが、まれに発熱やショック症状を伴うこともある。一般には予後は良好で、死亡することはほとんどなく、通常1日か2日間で治る。2000年に発生した患者数13,000名を超える雪印ブドウ球菌食中毒事件では、原因食品が加工乳などであったため、対象者が成人、子供、老人、病人など様々で、その症状も嘔気・嘔吐、下痢の他に、多彩な臨床症状がみられている。

ボツリヌス菌

土、海、湖の砂泥中などに存在し、熱に強い芽胞を形成します。

| 原因食材 |  缶詰、ビン詰、真空パック食品、いずしなど(密封された食品、空気に触れない食品) 缶詰、ビン詰、真空パック食品、いずしなど(密封された食品、空気に触れない食品) |

|---|---|

| 潜伏期間 | 8~36時間 |

| 症状 | 胃腸炎の発症後、脱力感、めまい。症状が進むと、瞳孔散大など様々な眼の症状、物が飲み込めない、声が出ないなどの症状となり、重症になると呼吸困難で死亡することもあります。 |

| 予防 | 毒素は、80℃で30分間又は100℃で10分間の加熱により無毒化しますが、菌体内に熱に強い芽胞をつくり、120℃4分間又は100℃6時間以上の加熱をしなければ完全に死滅しません。 |

| 備考 | 最も死亡率の高い毒素型食中毒です。 乳児ボツリヌス症(主に蜂蜜の摂取)にも注意が必要です。 |

「ハチミツを与えるのは、1歳を過ぎてから」

乳児ボツリヌス症

生後3週~8か月齢までの乳児に発生がみられ、頑固な便秘、弛緩性の麻痺、呼吸麻痺などの症状を起こします。本症は食品中に毒素が存在して起こるボツリヌス食中毒とは異なり、芽胞として存在しているボツリヌス菌を摂取し、その芽胞が下部腸管で発芽・増殖し、産生された毒素により発症するものです。主な感染源としては、蜂蜜やボツリヌス菌に汚染された井戸水が考えられています。

1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがあります。乳児ボツリヌス症は、国内では、保健所が食中毒として報告した事例は、1986 年以降 3 例、医師が乳児ボツリヌス症として報告した事例は 1999 年以降 16 例あります。また、欧米でも発生しており、米国では毎年 100 例以上の 発生報告があります。

乳児ボツリヌス症の発生原因は、食品としてハチミツが指摘されていますが、 ハチミツを食べていない例(国内では井戸水)も報告されています。2 ハチミツは1歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品です。 ボツリヌス菌は、土壌中などに広く存在している細菌です。ボツリヌス菌が 食品などを介して口から体内にはいると、大人の腸内では、ボツリヌス菌が他 の腸内細菌との競争に負けてしまうため、通常、何も起こりません。 一方、赤ちゃんの場合、まだ腸内環境が整っておらず、ボツリヌス菌が腸内 で増えて毒素を出すため、便秘、ほ乳力の低下、元気の消失、泣き声の変化、 首のすわりが悪くなるといった症状を引き起こすことがあります。ほとんどの場合、適切な治療により治癒しますが、まれに亡くなることもあります。 なお、1歳以上の方にとっては、ハチミツはリスクの高い食品ではありませ ん。 ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。1歳未 満の赤ちゃんにハチミツやハチミツ入りの飲料・お菓子などの食品は与えな いようにしましょう。

一般的に、ハチミツは包装前に加熱処理を行わないため、ボツリヌス菌が混 入していることがあります。また、ボツリヌス菌(芽胞)の耐熱性は 120°C,4 分とされており、通常の加熱や調理では死にません。

食品事業者へは、ハチミツおよびハチミツを含む食品は「1 歳未満の乳児には与えないで下さい。」という情報を、表示などにより消費者に分かりやすく提供するように指導されています。

| 菌名 | 感染源 | 潜伏期 | 臨床症状 | 特徴 | |||||

| 血便 | 水様便 | 腹痛 | 発熱 | 嘔吐 | |||||

| カンピロバクター | 鶏肉 | 2〜7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ギランバレー症候群 | ||

| サルモネラ属菌 | 鶏卵 食肉 | 12〜72時間 | ○ | ○ | ○ | ◉ | ○ | ||

| 腸炎ビブリオ | 生の魚介類 | 6〜24時間 | ○ | ○ | ◉ | ○ | ◉ | ||

| O157(腸管出血性大腸菌) | 牛肉 | 3〜5日 | ◉ | ○ | ◉ | ○ | ○ | 溶血性尿毒症症候群 | |

| ウェルシュ菌 | カレー、シチュー | 6〜18時間 | ○ | ○ | ○ | ||||

| セレウス菌 | 嘔吐型 | チャーハン、ピラフ | 1〜5時間 | ○ | |||||

| 下痢型 | 8〜16時間 | ○ | ○ | ||||||

| ブドウ球菌 | おにぎり | 1〜5時間 | ○ | ○ | |||||

| ボツリヌス菌 | 缶詰、瓶詰 | 8〜36時間 | ○ | 中枢神経症状(めまい、複視) | |||||

急性胃腸炎の罹患部位からの原因菌の推測

| 鑑別診断 | |

| 回盲部 | カンピロバクター サルモネラ |

| 上行結腸 | 腸管出血性大腸炎 薬剤性大腸炎 |

| 左半結腸 | 偽膜性腸炎 虚血性大腸炎 潰瘍性大腸炎 |

| 全結腸 | サルモネラや虚血性大腸炎は直腸は侵さない |

感染症法と就業制限

わが国に発生する微生物による食中毒の主な原因菌はノロウイルス、カンピロバクター、サルモネラ、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌、ウエルシュ菌、セレウス菌である。原因施設では飲食店が最も多く、全体の約65%を占めている。

1998年に公布された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)では三類感染症に類別された赤痢、腸チフス、パラチフス、コレラの各疾患は飲食物を介して経口感染を起こすことから、糞便の細菌検査により、腸管出血性大腸菌、赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌が検出されないこと(コレラに関しては日常的に国内で流行している疾患ではないので対象外)あるいはこれらの腸管系病原菌が陽性の場合には食品に直接接触する業務に就かない就業制限がある。赤痢、腸チフス、パラチフスの感染源は患者あるいは健康保菌者の関与が高いこと、腸管出血性大腸菌感染症は極めて少量で感染し、重症化する疾患であること、さらには本菌は主に牛が保有するが、本菌の患者や健康保菌者が食品や環境汚染に関与することもあることから、病原菌陽性者については事業者の自主管理として就業制限が課せられている。

1989年から1996年間の大規模食中毒(患者数が500名以上)の発生件数は年間5件以上であったが、大規模食中毒対策として1997年3月に厚生省から通知された「大量調理施設の衛生管理マニュアル」では、調理従事者に月1回以上の検便検査(赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌および腸管出血性大腸菌O157)を義務づけている。本マニュアルが浸透し、1999年以降では大規模食中毒の発生数は著しく減少してきた。

原因となった微生物は 1999年までではサルモネラ属菌が最も多く、次いで腸管出血性大腸菌などの病原大腸菌、ウエルシュ菌、カンピロバクターであった。2000年以降ではサルモネラ属菌による食中毒が著しく減少したし、腸管出血性大腸菌、カンピロバクター食中毒もかなり制御された。

しかし、ノロウイルスによる大規模な発生は2001年以降で14事例認められており、2008年に「大量調理施設の衛生管理マニュアル」が一部改正となり、必要に応じて10月から3月の期間では検査対象としてノロウイルスを含めることとされた。また、国内の腸管出血性大腸菌感染症はO157が主流であるが、O26やO111も高く検出されていることから調理従事者の糞便検査にO26とO111の検査が追加された。2008年には学校給食法が一部改正となり、学校給食従事者の健康管理として、月2回以上の検便(赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌および腸管出血性大腸菌O157)が義務化された。

食品従事者からの腸管系病原菌の検査件数は、年次によりばらつきが認められるが、年間100万件以上の検査を実施している。赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌は健康保菌者検査からは検出されていない。サルモネラ属菌の年間の陽性率は1997~2003年では0.01~0.017%であるが、2004年以降では検出率が年次ごとに高くなり、2010年では0.037%となっている。食品従事者からのサルモネラ属菌の陽性者はその殆どが食品からの感染によるものと推察され、国内流通食品のサルモネラ属菌汚染率が高まりつつあるのでないかとも推察される。腸管出血性大腸菌O157の検出率は1997~2004年では殆どが0.001%以下の低い検出率であった。2005年以降では0.0011~0.0024%であり、近年、食品従事者からの腸管出血性大腸菌O157の検出率が増加してきている。分離菌株のベロ毒素型はVT 1が分離菌株の10.3%、 VT 2が56.9%、VT 1 & VT 2が32.8%である。食品従事者の腸管出血性大腸菌O157保菌は牛肉やレバーの生食或いは焼肉との関連性も無視できないだろうし、家族内感染も考慮しなければならないと考える。また、腸管出血性大腸菌O26はO157よりも高い検出率であった。