頭痛

今年の大河ドラマ「平清盛」はイマイチ不発でしたが、三十三間堂は、1164年(長寛2)、頭痛に悩まされていた後白河上皇が、頭痛平癒を祈って、平清盛に命じて建立されました。お堂の完成により上皇の頭痛が治り、本尊の千手観音は頭痛封じの仏として信仰されるようになりました。このことから俗に「頭痛山 平癒寺」とも呼ばれることもあります。

三十三間堂は、京都観光名所、イチオシ。是非、お勧めです。ど迫力、圧巻の国宝です。中央に千手観音坐像(千本の手は、どのような衆生をも漏らさず救済しようとする、観音の慈悲と力の広大さを表しているらしい。本像の場合は、実際は42本です)その左右に500体づつ、1000体の観音立像が並んでいます。観音立像はそれぞれ表情も違い(作者が異なっている)前に位置する二十八部衆像、両端にいる風神像、雷神像もにも思わず見入ってしまいます。

頭痛の種類(一次性頭痛・二次性頭痛)

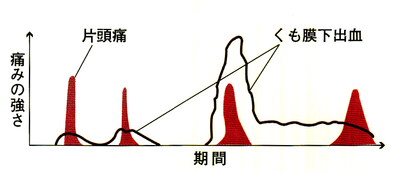

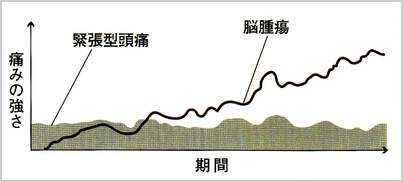

頭痛はさまざまな原因によって引き起こされます。頭痛の種類は国際頭痛分類というものでなんと300種類にも分類されています。それを大きくは2つのタイプに分類することができます。頭痛患者のおよそ9割は、いわゆる頭痛もちの頭痛と呼ばれるように、何年にもわたって繰り返される慢性頭痛で、一次性頭痛(機能性頭痛)と呼ばれます。もう1つは、くも膜下出血や脳腫瘍など、頭痛を引き起こす病気によって現れる頭痛で、二次性頭痛(症候性頭痛)と呼ばれます。副鼻腔炎による緑内障、風邪や二日酔い、薬剤誘発性頭痛(薬剤乱用性頭痛)などによる頭痛は二次性頭痛に含まれます。

慢性的に頭痛で悩んでいる人、いわゆる「頭痛もち」は、日本人の約30%、およそ3000万人いると言われています。

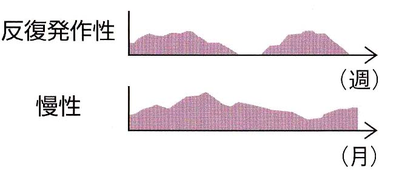

「頭痛もち」には、3つのタイプがあり、痛みを繰り返すのが特徴です。

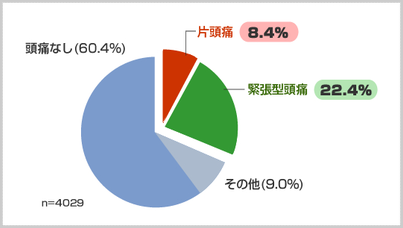

我が国の頭痛の有病率では、片頭痛の有病率は8.4%、緊張型頭痛は22.4%と報告されています。 群発頭痛の有病率は不明で、報告によりばらつきがあるものの、人口10万人あたり56~401人という統計が出ています。(こんなにいるとは思えませんが・・・)

片頭痛 ズキンズキンと拍動性の痛み

片頭痛は、発作と発作の間は、まったく頭痛のなく、普通に生活できる時期があります。すっきり晴れていて、急に夕立のように起こります。

(1)血圧

一般に片頭痛の人は低血圧が多いといわれています。小児に多くみられ、低血圧症状を生じる起立性調節障害では頭痛症状がよくみられるということがしばしばいわれます。

(2)貧血、レストレスレッグス症候群

貧血、特に鉄欠乏性貧血が頭痛を悪化させることが知られています。また、頭痛患者には貧血だけでなく、ヘモグロビン値は低下 していないけれど貯蔵鉄の値が低下しているといった「潜在的鉄欠乏状態」にある患者さんが多く存在しているという報告があります。

また、むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)が片頭痛に多く合併することが知られています。

(3)環境、ストレス

頭痛の増悪や発症因子として精神的ストレス(79.7%)や女性におけるホルモン変化 (65.1%)空腹(57.3%)天候(53.2%)睡眠障害(49.8%)のほか光や騒音,、香り、臭い、ある特定の食物と飲み物などがあります。片頭痛患者さんでは、緊張状態から急に精神的安堵が訪れたり、例えば、緊張して運転した後に車外に出てほっとすると片頭痛が始まることや試験が終わり「ああよかった」と安心すると片頭痛になるということはごく普通にあります。逆に不眠や寝不足も自律神経系の不安定を生じ片頭痛発作を出現させます。

(4)気圧

天候に関しては、曇りまたは雨(特に降り始め)で頭痛発作が誘発されたり、低気圧の接近を頭痛により感じたりするような片頭痛患者さんに出会うことがあります。

冷房の効いた室内からの外出などでは急な気温の変化に体がついていけ ず片頭痛を起こしやすくなります。

片頭痛では頭痛の随伴症状として光や音などに対し過敏症を伴うことが広く 知られており、日本人では臭い過敏が多いようです。片頭痛の臭い過敏の随伴率は

.

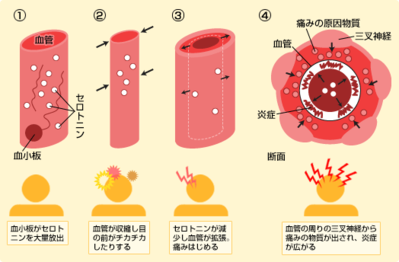

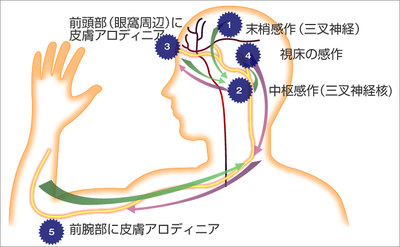

片頭痛がなぜ起こるのか、詳しい原因はまだわかっていませんが、血管の拡張と三叉神経が関係しているのではないかと言われています。セロトニン等神経伝達物質が、ストレスや月経周期などで大量に分泌されると血管が収縮します。(この時に脳の血管が収縮して、一時的に虚血をなり閃輝暗点などが起こる)セロトニンが出尽くして枯渇してしまうとその反動で血管が急激に拡張し、血管の炎症と血管周囲の三叉神経を刺激して痛みが起こるというお話しです。

片頭痛は小学校低学年からみられますが、子どもの片頭痛の診断はかなり難しく、特徴として大人のものと 比べて持続時間が短く、両側性で痛みの分布が緊張型頭痛に近いと言われています。さらに重要なことは、片頭痛に関連する周期性症候群として、頭痛とは一見関係のない周期性嘔吐症候群、腹部片頭痛、小児良性発作性めまいなどの症状が出現し、いわゆる不定愁訴として不登校などの原因などに なっていたりすることです。子どもの片頭痛を診断するためには、①乗り物に酔いやすいか ②食事と関係なくよくお腹をこわすか ③人混みや暑いところで長く立っているとめまいがしたり倒れてしまったことがあるかなどの問診も必要です。一般に70歳以上になると特に片頭痛は回数が減少し消失する人も多いです。

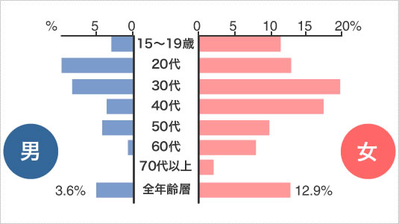

性別では、女性の方が男性より3.6倍も多く罹ります。年代別では、男性は20~30歳代、女性は30~40歳代の有病率が高い傾向があります。1/4は、子供の頃から既に始まっており、30歳までに発症します。家族歴も4割にみられます。

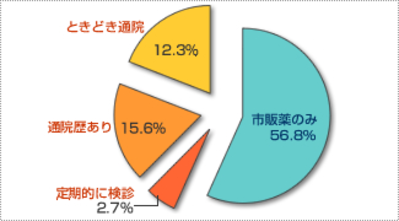

片頭痛患者の医療機関の受診率は、定期的に受診している2.7%に過ぎず、片頭痛で受診したことがあるのは30.6%で、半数以上の人は、市販薬でやりすごしています。

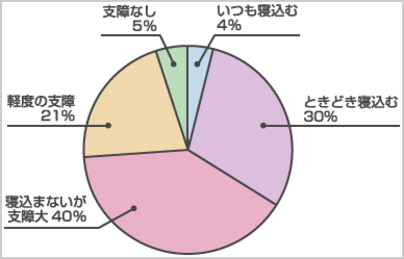

しかし、片頭痛は、とてもつらい頭痛で「いつも寝込む」4%、「ときどき寝込む」30%、「寝込まないが支障大」40%と、実に3/4が日常生活にかなり影響を受けています。普通の痛み止め(非ステロイド系消炎鎮痛剤)で、良くなる程度の軽い頭痛ならば、市販のお薬で様子をみてもいいかもしれませんが、勉強や仕事に支障がでるようでしたら、医療機関で相談してみましょう。最近は、セロトニンに働く特効薬(トリプタン)が開発されています。

女性(月経)の片頭痛について

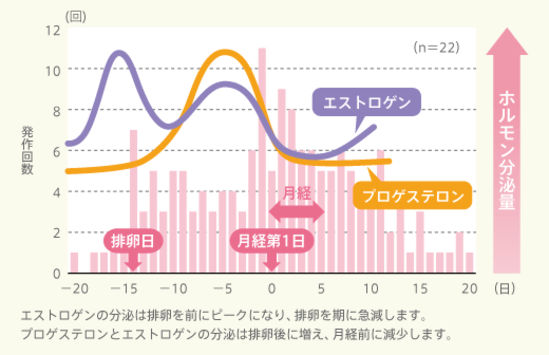

月経、妊娠、更年期など、女性の片頭痛には、女性ホルモンが大きく関わっていると言われます。月経時の頭痛の多くは片頭痛であり、若い女性の片頭痛の6割は月経と関係していると言われています。

女性ホルモンである卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)は、月経周期で大きく変動しますが、特にエストロゲンが急減すると、セロトニンという脳内物質に影響して脳の血管を拡張し、片頭痛が起こるとされています。実際、エストロゲンが減少する排卵日や月経の数日前から月経中にかけて頭痛を訴える方は少なくありません。

妊娠中は、エストロゲンをはじめ、女性ホルモンの分泌量が高めで安定するため、一般に片頭痛は起こりにくくなりますが、出産後は女性ホルモンが元に戻るため、片頭痛が再発したり、育児ストレスや睡眠不足などで片頭痛が誘発されやすくなることがあります。子育て中は忙しくて受診できず、片頭痛で困っている人は多いようです。更年期には女性ホルモンの分泌が低下して不安定になり、片頭痛が起こりやすくなったり、ほてり、のぼせ、不眠、イライラ、肩こりなどさまざまな不調のストレスによって片頭痛が誘発されることがあります。更年期を過ぎ、閉経すると、女性ホルモンは安定し、片頭痛は起こりにくくなります。

妊娠、授乳中の片頭痛治療薬投与について

トリプタン系薬剤に関しては、催奇形性の報告はありません。いずれのトリプタンも添付文書上、妊娠中投与禁忌ではなく、特にスマトリプタンが最も無難な選択と考えられます。(スマトリプタンが最も多くのデータ集積あり)一方、エルゴタミン製剤は、子宮収縮作用、胎盤血管収縮作用があり、妊娠中使用禁忌です。授乳中は、すべてのトリプタン製剤は、薬剤添付文書で投与時授乳を避けることとなっています。授乳中にトリプタン製剤を使う場合も、スマトリプタンが最も無難な選択で、投与後8時間授乳を避ければほぼ問題ないと考えられます。また、妊婦に対する片頭痛の予防治療は勧められていません。制吐剤を使用する場合、ドンペリドンは妊娠中禁忌(ラットでの催奇形性の報告)なので、妊娠中禁忌ではないメトクロプラミドを使います。一方、ドンペリドンは、授乳婦には大量ではない通常量の投与は認められていますが、メトクロプロミドは、授乳を避けることとされています。

片頭痛の誘発因子としては、睡眠不足(71.1%)頸・肩の凝り(67.1%)天気、季節、旅行・外出(65.3%)過労(52.9%)目の疲れ(44.5%)緊張(43.6%)睡眠過多(27.6%)予定の変更、ダイエットなどがあるようです。稀に、アルコールやチョコレート、チーズ、赤ワイン、カフェイン、ナッツ類などの特定の食品により頭痛が誘発される場合もあります。ほかにもホルモンの変化(閉経・排卵期)や、知覚的な変化で強い光や騒音、高音、ちらつき、点滅、香水等の匂い。あとは感情的なストレスも誘引になります。

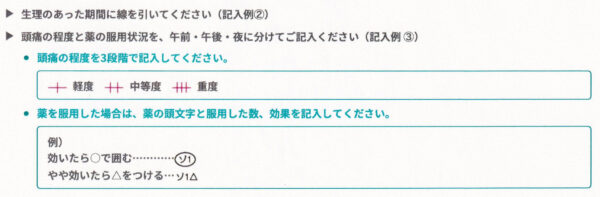

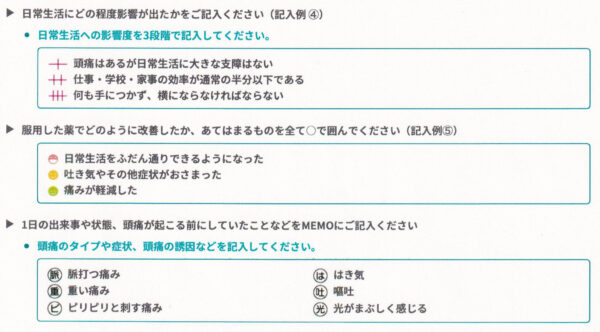

片頭痛にはいろいろ誘引がありますが、人それぞれまったく誘引が違います。頭痛日記に、持続時間や場所(片側だったのか両側だったのか)強さ(人生で想像つかないほど強い頭痛を10とすると今回は何点だったのか)起きる前にしたことは何だったのか、治療に反応したのか、何をするとよくなるのかなどを記録しておくと、毎日の生活の中の、何が自分の頭痛を引き起こす原因になっているのかがわかったり、体調の変化でこれぐらいなら動けるとか、このくらいで薬を飲んだらこのくらい治るとか、気分の基準がわかってきます。

片頭痛の臨床経過

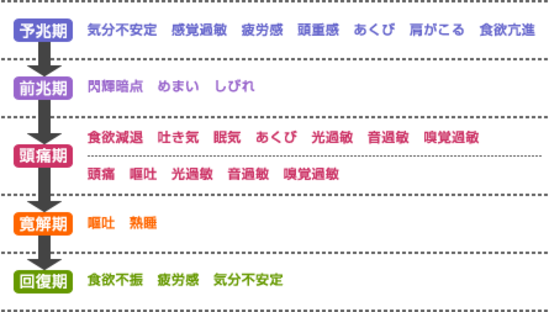

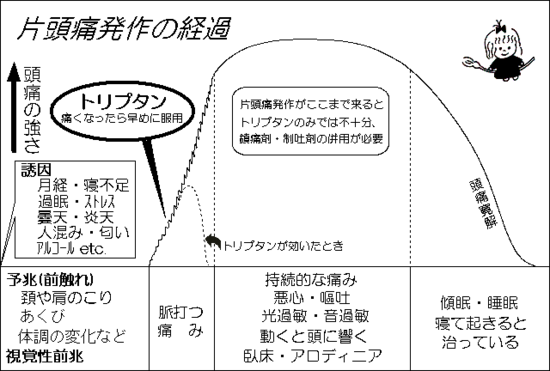

片頭痛の予兆期(前駆症状)は、20〜60%に見られ、頭痛が起きる24~48時間前から始まる。疲労感(72%)物事に集中できない(51%)首が凝る(50%)

前兆(アウラ)のある片頭痛は、2割です。前兆は、5〜20分かけて始まり、60分以内に終わる。眼前暗点、輝点、幾何学様模様が見えたりする。最も多いのは、閃輝暗点(視界にチカチカした光が現れ、これが徐々に拡大して行くにつれ、元の所は見えにくくなる)と言われるものです。手、顔、唇などのしびれや失行、失語などが起こる。

片頭痛の症状は(1)脈が打つようにズキンズキンと痛む(2)吐気(90%)嘔吐(30%)(3)光が眩しく、不快(4)いつもは平気な音がうるさく、苦痛

片頭痛といいますが、実際は片側だけでなく、両側の頭が痛くなる人が4割もいるんですね。

繰り返しになりますが、片頭痛は、女性に多い頭痛です。精神的ストレスや生理周期などと関連して出現しやすいことも報告されています。典型的には、通常頭の右か左、片側に起こり、脈を打つような痛みを繰り返します。またそれ以外にも、普段はなんでもない光を眩しく感じる、音をうるさいと感じるような傾向が出ることもあります。閃輝暗点と言って、頭痛が出現する前に目の前がチカチカするような症状が出る方や、手足が動かしにくくなってしまうというような症状が出る方もいます。片頭痛の診断には、POUND(5つの症状)を確認し、このうちで4つ以上当てはまれば、92%の確率で片頭痛と診断できることが報告されており、陽性尤度比は24とされています。

O One-day duration (約1日間)

U Unilateral location (片側に起こる痛み)

N Nausea or vomiting (吐き気や嘔吐)

D Disabling intensity (日常生活に支障をきたすような強い痛み)

この5つの中で4つ揃えば、原因の分析をするうえで参考になります。

一次性頭痛の中で、緊張型頭痛と片頭痛をしっかり区別するということが大切なポイントになります。

片頭痛は、75%で肩こりが前駆症状としてみられ、締めつけるような頭痛も半数に見られるため、日常生活が障害されている場合は、診断を誤らないようにしなければなりません。また、緊張型頭痛と合併することも多いことも憶えておきましょう。片頭痛のイメージは、暗いところで静かにして横になっていたい、ちょっと放っておいてほしいという感じで、最長で72時間ぐらいで治りますが、到底、仕事などはできませんが(軽いものは鑑別が難しい)緊張型頭痛はそこまでは重症でない慢性の頭痛で長い場合は、1〜2週間って感じです。

頭痛を痛みで見分けるのではなくて、嘔気や光・音過敏などにより頭痛が起きる。またそれによって寝込んでしまうといった随伴症状があるのが片頭痛と考えましょう。

| 片頭痛 | 緊張性頭痛 | 群発頭痛 | |

| 痛みを感じる場所 | 約7割は頭の片方 | 通常、頭全体、こめかみ | 必ず片方で、目の周りから起こることが多い |

| 痛みの性質 | 脈を打つような感じ | 締め付けられるような感じ | 目の奥を刺されるような強い痛み |

| 発作が続く時間 | 4〜72時間 | 30分〜7日間 | 15分〜3時間 |

| 発作の時の行動 | 暗い静かな部屋で休みたくなる | 活動的でいられることも多い | 活動的でいられる |

| 頭痛以外の症状 | 吐気、光が眩しい 閃輝暗点 | なし | 目が赤くなる 涙が出る 鼻づまり 発汗 |

今回の鑑別には、片頭痛と緊張性頭痛と群発頭痛を比較していますが、頻度や性状を考えると、実際の臨床現場での頭痛の診断では、片頭痛と緊張型頭痛の鑑別が最も難しい。(群発頭痛や三叉神経痛などの鑑別に苦慮することはあまりありません。)

片頭痛を拍動性で片側性、緊張性頭痛=肩こりというような従来型の認識で診断しようとしてもあまり役に立ちません。片頭痛の診断は、日常的な動作により増悪すること、頭痛時に吐いたり、光・音・臭い過敏などの随伴症状を伴うこと、そして頭痛のないときはケロッとしていることなどが明らかであればそれは片頭痛です。一方で、頭痛に先行する肩の張りや痛みならばそれも片頭痛のサインです。また、片頭痛の症状には個人差が大きく、表現型も多彩で、片頭痛が慢性化して変容していたり、片頭痛以外の頭痛と合併していることも多いわけです。だから、短い診察時間内ではそれらすべてを聴取することは難しく、これを補完するためには頭痛ダイアリーをつけてもらうことが有効となります。典型的でない頭痛の場合は、頭痛ダイアリーを初診時に必ず患者さんに渡すようにしましょう。こ れにより,患者さん自身に自分の頭痛に関する特徴を自覚してもらうことが可能になります。頭痛ダイアリーに記載される情報は 頭痛の種類・頻度・性状・強度・持続期間・随伴症状・生活支障度・,関連情報である頭痛の誘因・月経期間.薬剤の内服時期・治療効果などです。すなわち、どんなときに何が誘因で頭痛が起きるのかがわかれば、個人の状況に応じた治療(テーラーメード治療)ができるようになるでしょう。

慢性片頭痛(変容性片頭痛)

診療に訪れたときにはすでに薬(市販のNSAIDs)の慢性・過剰投与による中枢性感作により片頭痛が変容して緊張型頭痛のようになってしまっていることがあります。25歳以上の女性がいろいろな病院を渡り歩いてやっと辿り着いたような場合は、きっと片頭痛だろうと頑張って診断するぞくら いの気持ちで診療してみましょう。純粋な形の片頭痛であったのはすでに数年以上前のことが多く、現在の頭痛症状から片頭痛の要素がまったく消失しているのでしつこく昔の片頭痛の「かけら」を聞き出すことが重要です。このかけらを取り出すために頭痛ダイアリーを書かせることもポイントとなります。これによって天候の変化や人混み、光、音.そして月経による増悪など診断基準にない片頭痛の特徴を探します。一般に片頭痛発作の始まりの頃は半年に1回程度しかないといわれていま す。そのため頭が痛い理由を風邪をひいたから運動をしすぎたからと思っている人は多いです。若年時の発作では頻度が少なく頭痛の程度は強かったものが年齢を重ねるとともに頻度が増加し一方で程度は軽くなり緊張型頭痛のようになって(あるいは合併)片頭痛の要素が減少するというバター ンをとる患者さんはきわめて多いといえます。これが変容型片頭痛=慢性片頭痛です。診断基準は、月に15日以上の頻度で3ヶ月を超えて起こる片頭痛様頭痛や片頭痛様頭痛・緊張型頭痛様頭痛で、少なくとも月に8日の頭痛は片頭痛の特徴を持っている場合は、ほぼ慢性片頭痛と考えてよいでしょう。

緊張型頭痛は、様々な調査により一般集団における生涯有病率は30〜78%の範囲とされており、機能性頭痛のなかでは最も多いと考えられています。しかし、頭痛は軽度で生活への支障度は低く、発作頻度の少ない緊張型頭痛の多くは外来には来ません。頭痛を主訴としてわざわざ病院に来るのは片頭痛の患者さんか同じ緊張型頭痛でも慢性緊張型頭痛の患者さんです。

薬剤乱用頭痛:medication overuse headache(MOH)

この頭痛は、安易な投薬、特に鎮痛薬(ア セトアミノフェン)や非ステロイド性抗炎症薬の乱用が招いた医原病であり、罹病率は国民全体の4〜 5%ともいわれています。慢性片頭痛と薬剤乱用頭痛の診断基準は、両者とも頭痛が月に15日以上の頻度で3カ月を超えて頭痛を起こし得ることが知られている物質の使用または曝露が原因となる頭痛です。頭痛外来では「慢性片頭痛」と診断してもその内情は薬剤乱用が根底にあることがほとんどです。

朝型頭痛

朝型頭痛の誘因にはかなりの頻度で閉塞性睡眠時無呼吸症候群が関与しているとされており、頭痛の頻度は15〜50%であることが報告されています。睡眠時無呼吸性頭痛の発症要因には、繰り返す低酸素血症、高炭酸ガス血症 による脳血管拡張、覚醒反応に伴う血圧上昇、一過性の頭蓋内圧亢進、睡眠の分断化、熟睡感の欠如、日中の眠気、倦怠感、気分障害、頭部や頸部の 位置・筋緊張の変化などの関与が考えられています。

治療

お薬は大きく2つに分けると、発作時の薬と予防の薬に分けられます。まずは発作時の薬です。

軽症例は、アセトアミノフェン、NSAIDs(非ステロイド系消炎鎮痛剤)アスピリン、ブルフェン、ロキソニンが有効。(アセトアミノフェンは効果は弱いが、妊婦にはこれが無難)

アセトアミノフェンやロキソニンで効果がない場合には、トリプタン製剤を処方します。プリンペランなど制吐剤(軽度~中等度の片頭痛に有効)も併用するとより楽です。トリプタン製剤は現在5種類あり、効果には個人差があるので、ひとつのお薬が効かなくても他のトリプタンで効く場合もあります。トリプタン製剤は、強力な薬なのでいつ飲んでもある程度は効きますが、最も効率よく効かすためには、飲むタイミングが重要です。頭痛がおきて20分以内を目安に内服します。早すぎても(予兆の時期)遅すぎても(頭痛の極期)効果は弱くなります。飲み遅れると「アロディニア」と言って頭を梳かすのももう苦痛でしょうがないという症状になってしまうことがあります。時間は3時間から長くても72時間以内に収まります。妊娠中の方、麻痺性の片頭痛をお持ちの方、高血圧の方、狭心症がある方、脳卒中の既往のある人は使えません。

アロディニア

片頭痛によって脳が過敏になり、本来は痛くない刺激を痛みと感じる症状をアロディニア(異痛症)といいます。顔に風が当たると痛い、メガネやイヤリングが不快、髪を結んでいるのがつらい、くしやブラシが痛くて使えないといったものがありますが、これらは頭部アロディニアと呼ばれています。さらに脳が過敏になると、頭部だけではなく、手足のしびれや腕時計、ベルトが不快になることもあり、これらは頭蓋外アロディニアといいます。

発作時の薬は、10日以上使うと薬剤誘発性頭痛の原因になりますので要注意です。

CGRPアンタゴニスト(2020年の5月から販売開始)

三叉神経から出てくる炎症を引き起こす物質そのものをブロックしてしまうお薬です。使える施設が非常に限られていますので、受診前に金額や注射をしてもらえるのかどうか確認してください。

次は、予防の薬です。

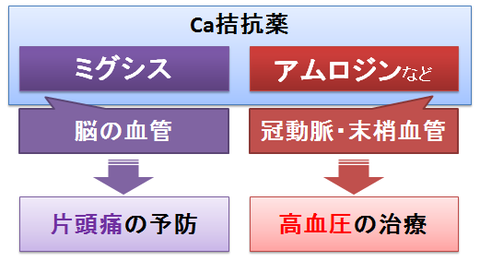

ミグシス(ロメリジン:カルシウム拮抗薬)

週に何度もお薬を飲まないとコントロール出来ないという方にオススメです。片頭痛は、血管が拡張することで起こるとされていますが、ミグシスは、片頭痛の予防薬です。トリプタン製剤やNSAIDsのように頭痛を感じた時に飲むのではなく、毎日続けて飲んでおくことによって、片頭痛そのものを起こさなくする効果があります。ミグシスは、アムロジンなど高血圧の治療に使うCa拮抗薬の仲間です。ただし、血圧に関係する冠動脈や末梢血管には作用せず、主に脳の血管に作用します。片頭痛は、脳の血管が異常に拡張することで起こると考えられています。ミグシスは、あらかじめ緩めておくことで脳血管の異常な拡張を抑えることによって、予防できると考えられています。ミグシスを1日2回、8週間続けて服用することによって、64%の患者の片頭痛が軽減することが報告されています。

頓服薬をあまり頻繁に使い続けていると、薬の使い過ぎで別の頭痛を起こすことがあります。3ヶ月以上に渡ってこの「トリプタン製剤」を月10回以上使用し続けていると、薬物過剰による「薬物乱用性頭痛」を引き起こす可能性があります。そのため、あまり「トリプタン製剤」を頻繁に使うようであれば、使用量を減らすためにミグシスなどの予防薬を検討する必要があります。ミグシスで片頭痛を予防し、頓服薬の使用量を減らすことが大切です。ミグシス(1錠33.5円)は、トリプタン製剤(アマージ1錠918.9円)と比べると値段も非常に安いのが特徴です。ミグシスを用法通りに毎日1日2錠を服用した時の薬代は、頓服薬を月に2回だけ使った場合の薬代と変わりません。

片頭痛を持つ患者は「本当に辛い時はしばらく暗いところでじっとしていると自然とよくなる」のも片頭痛を表す1つの特徴です

「片頭痛の誘引」に対応した改善策も有効です。

・眠る時刻と起きる時刻を一定にする

・昼寝はできるだけ短く

・寝る前のカフェイン、アルコール、タバコは控える

・寝る直前に携帯スマホを見ない

・健康的な食事を毎日できるだけ同じ時間帯に取る

・適度の運動

・片頭痛の誘因を避ける薬を使いすぎない

・月経をコントロールするホルモン療法(月経時に片頭痛が起きる方に有効)

漢方薬も上手に使うと有効です。低気圧が近づいてくると手足がこわばったり、体がだるくなったりする場合は、五苓散を2~3日飲むと低気圧による体のむくみを抑えることで頭痛がおきづらくなるのではないかと推測されています。

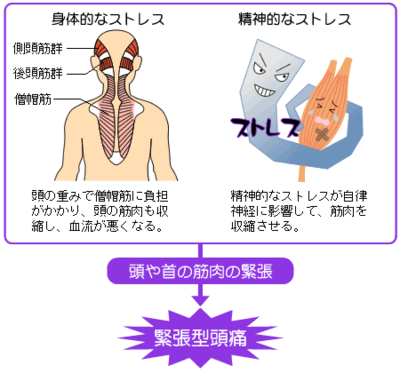

緊張型頭痛 締めつけられる痛み

慢性の頭痛の中で最も多いのが「緊張型頭痛」です。頭全体が鉢巻きで締めつけられるように痛むのが特徴です。様々なストレスが原因で起こります。首や肩のこりを伴うことが多く、また、フワフワと揺れるようなめまいを伴う人もいます。片頭痛と合併例も多く、また同じ疾患だと考える人も出てきました。

痛みは2~3分から長い場合は1~2週間まで、毎日のようにずっと続く頭痛。それほど強い痛みではなく、仕事や日常生活が出来なくなるようなことはまずありません。肩や首筋のコリとともに「頭に輪をはめて締めつけられるような」と表現されます。孫悟空の被っているリングを三蔵法師に締め付けられて頭の両側がグーッと痛くなる、頭の両側が締めつけられる感覚、重い、そういった痛みです。肩や首の筋肉、神経の緊張が原因だと言われています。

首は回りには、たくさんの筋肉があり、重たい頭(4kgの大玉のスイカを想像して下さい)を支えています。同じ姿勢を続けたり(長時間での同じ姿勢や、無理な姿勢を続ける、首や肩の筋力が弱く細首やなで肩の人など)ストレスで血流が悪くなると、それを支えている首の後ろや肩、背中の筋肉(僧帽筋)やそれらとつながっている頭の筋肉(側頭筋群・後頭筋群)が緊張します。緊張型頭痛の主な原因は、身体的ストレスと精神的ストレスのどちらかもしくは両方が原因になっています。

治療は、運動療法として、ストレッチングや水泳、散歩などで筋肉の緊張を取り除いたりして、筋肉を温めたり、筋肉のこりをほぐすマッサージ、ストレッチ、鍼、灸などがあります。薬物療法としては、アセトアミノフェン、非ステロイド系鎮痛薬、湿布、筋弛緩薬の他、抗不安薬や抗うつ薬(あまりにもひどい場合)などを用います。

群発頭痛 目の奥の痛み

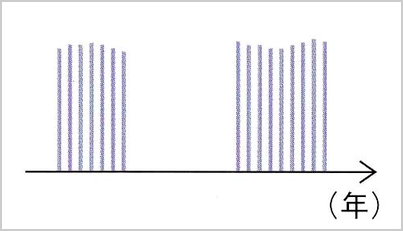

起こり方が群発地震に似ているのでそう呼ばれています。おもに睡眠中の明け方に起こり、アルコールを飲むと痛みを増すのが特徴です。20〜30代の男性に多く見られます。「目の奥をえぐられるような」「柱に頭をぶつけたくなるような」と形容される痛みが、片側の目の奥に起こるのが特徴で、目が充血し、涙や鼻水がでます。

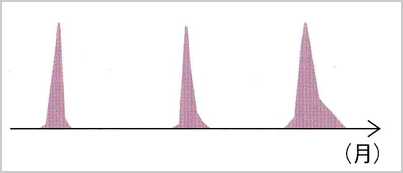

頭痛が起こる頻度は年に1〜2回ですが、いったん頭痛発作がおこると、それから1〜2ヶ月は、毎日のように激しい頭痛が繰り返し起こります。痛みの持続時間は1〜2時間ぐらいが多いようです。20〜30歳代の働き盛りの男性に発症することが多く、人によって発作が起こる時期や時間帯がほぼ決まっています。例えば、毎年春と秋など季節の変わり目に起こり、就寝後や明け方に起こるという感じです。

原因は、目のすぐ後を走る内頚動脈に炎症が起こるためと言われています。鑑別診断としては、三叉神経痛や副鼻腔炎などが挙げられます。難しいときは、専門病院で頭部のCTやMRI(MRA)などの検査をしてもらいましょう。

治療は、100%酸素やスマトリプタンの注射などが用いられます。また、発作が起こりそうな時期を見計らって(スギ花粉症のように)エルゴタミン製剤やCa拮抗薬、ステロイドなどのお薬を予防的に内服する方法もあります。また、発作が起こる期間中は、アルコールやタバコは控えるようにしましょう。

群発頭痛の一症例

29歳男性 職業は医師です。身長180cm体重80kg 大酒家でヘビースモーカー、その豪快な性格から多くの人に慕われています。22歳の医学生の頃、学期末試験が終わって夕方くつろいでいたところ、突然の頭痛が出現しました。頭痛は右眼の痛みで始まり、眼の奥がえぐられ るような痛みとなっていきました。右眼から涙が出て鼻がつまり鼻汁も出るようになりました。痛みは次第に眼の周りから前額部に広がり、横に なってもよくならず痛くてうろうろと歩き回るほどでした。初めて経験す るようなあまりに激しい痛みで、くも膜下出血ではないかと自ら疑い、病院の救急外来を受診しました。受診時には医師より右眼の結膜に充血があることを指摘されましたが、髄膜刺激微候はなく、頭部CTを行っているうちに痛みは自然に消えてしまいました。CTも異常ありませんでした。次の日の夕方にもほぼ同じ時刻になると激しい頭痛が出現、市販の鎮痛薬はまったく効果がなくその後毎日頭痛が続いたため、神経内科医を受診したところ群発頭痛の可能性があると言われました。病院で頭痛時に酸素吸入を受けたところ多少の改善があり、2週間ほどで頭痛発作は自然となくなりました。よく考えたら20歳のときにも同じような発作がありましたがやはり2週間で消失していました。その後2年間はずっと頭痛はありませんでしたが、24歳のとき職場の飲み会で多量に飲酒したことが契機に頭痛が出現、再び右眼が痛みと涙、鼻汁がひどく頭痛が続く1時間は診療もまったくできない状態となりました。今回の発作では午後3時に頭痛が起 きるほか.朝方にも起きるようになりました.そして.発作が現れる5分ほ ど前に首がとても張ってくるのがわかったため.このときにはエルゴタミン 製剤を服用しましたが,あまり効果はありませんでした.結局,治療は酸素

吸入に頼っていましたが.いろいろ試しているうちに.午後に現れる頭痛は 午後1時頃にエルゴタミン製剤を服用することでかなり軽減できることがわ かりました.しかし・起床時の頭痛には.対処方法がないまま3週間で頭痛 は消失しました.

その後は.27歳のときにも同じような頭痛が出現し.やはり始めは右眼 の周りを中心とした頭痛が毎日夕方にあった後,次第に頭痛のない日が現 れ.2週間で終息しました.それから1年半が経過し,その間はまったく頭 痛はありませんでした.

しかし最近になって,当直明けで昼間うつらうつらしているときに.また もや右眼を中心とする同じような頭痛が出現….エルゴタミン製剤を自ら処 方し.いくらか効果があったため,日に日に飲む量が増加し.1日に30錠 も飲むようになってしまいました.すると今度は3週間たっても1カ月以上 たってもよくならず.われわれの神経内科を受診することになりました.エ ルゴタミン製剤の過量服用による反跳現象と慢性型の群発頭痛への移行も疑 われ,頭痛発作時のトリプタン系薬の自己注射とべラバミル(ワソラン”) を毎日服用することによって,1週間で頭痛は終息しました.

群発頭痛は三叉神経痛とならんで人類にとって最も激しい痛みの一っといわれています。この頭痛は、片頭痛、緊張型頭痛と並ぶ第三の頭痛として分類されることが多いですが、一般にはあまり見かけない頭痛です。しかし、患者さんは寝ても覚めても忘れられないほどつらい頭痛であるにもかかわらず、正確な診断が下されることもなく苦労 されている人が多いようです。群発頭痛の発生機序や原因についてはまだわかっていませんが、片頭痛と異なり脳幹といわれる脳深部の血管の機能異常が強く関係しておりそれが自律神経をコントロールする部位の異常を招くとも考えられています。

群発頭痛の発作は年間0.5〜2回ほどで発作がある時期にかたまって(群発 して)現れ、間欠期にはまったく頭痛はありません。もっとも群発期がどのくらいの頻度で現れるかという点についてはかなりの個人差があって年に数回ある人から5~10年に一度しかない人もいます。群発頭痛は、初期に的確な治療がなされなかったり鎮痛薬の乱用などにより1年以上も毎日頭痛を訴えたり、発作の間欠期間が年間を通して2週間くらいしかない、いわゆる「慢性型」の群発頭痛への移行が群発頭痛の2割ほどに認められます。

かたまって起きる1日の発作回数は1~ 2回で1回の発作の長さは約10分間〜3時間(平均約45分)と言われています。個々の患者さんによりその時間帯は異なりますが、頭痛が現れる時間は一定なことが多くその期間中はほほ毎日同じ時刻に発症することも珍しくありません。しかしこの規則性も頭痛を繰り返したり治療を行っているうちに崩れてしまうこともあります。また季節性を持って発症することもあり、特に春先や秋口に集中して発症する傾向があ ります。

耐えられない激しい頭痛だが、だいたい2週間〜2カ月で自然に軽快する。頭痛の強さは三叉神経痛とならんで人が経験する痛みとしては最大級です。

発作性に起こりますが、時間をかけて次第に増強します。きりで剌されるような.眼球をえぐられるような焼けるようなと表現されることの多い痛みですが、拍動性のこともあります.あまりの 痛さに横になっていることが困難で.歩き回ったりすると少し楽になることもあ ります.持続期間はだいたい2週間~ 2カ月くらいで.頭痛の出始めの頃はそれ より短く. 1¢さんの場合.2~3週間で自然に軽快しています.

頭痛はほぼ必ず片側に現れて同じ側の結膜充血、流涙、鼻閉、鼻汁を伴う

この頭痛の特徴の一つに頭痛が必ず片側に出現することが挙げられます。つまり患者さんによって痛みの出る側はほぼ一定です.しかし.時には痛みが対側へ移動することがあり.ごくまれに両側]性に痛み が出現することもあります.自律神経症状による片側眼窩周囲の結膜充血.流涙. 鼻閉.鼻汁.また場合によっては口周囲の腫れた感じや,ホルネル症候群と呼ば れるまぶたや瞳孔の異常が,随伴症状としてみられることも特徴の一つです.片 頭痛とは異なり.前兆としての眼の前のチカチカ感や視野の一部が欠けてしまう

- 閃輝暗点といった症状を伴うことはありませんが.Xさんのように頭痛発作の直 前に首が張ったり.眼がかすむなどの前駆症状が出ることがあります.

- 緊張から解放されほっとしたときや,飲酒のような血管を拡張させる作用のあ るものに瞬露されることによって,頭痛が誘発される.また,睡眠と関連する こともある

発作は長時間に及ぶ労働の後に一息ついたときや,就寝後1時間半くらい経っ てから起こることが多く.またまぷしさが誘因となることもあるようです.誘発 因子があり,飲酒.ニトログリセリン.ヒスタミンのような血管を拡張させる作 用のあるものに曝露されることにより誘発されます(寛解期にはお酒を飲んでも 平気です!)・

腫眠と関連する場合があることも,この頭痛の特徴です.すなわち入眠後1〜 2時間の夜間に症状がみられることがあり,これはレム睡眠(逆説性睡眠)期と 群発頭痛に関連があるためと考えられています.レム睡眠のレム(^^1)とは

记670 010^^0100(の略称で,入眠後約90分ごとに速い眼球運動がみられるこ とから付いた名称ですが,この時期には自律神経系が不安定(「自律神経の嵐」 といわれます)となり,これが群発頭痛を引き起こすことに関連していると考え られています.また,レム睡眠自体は朝方に多くみられるため,群発頭痛が朝方 に頻発する人もよくみられます.

- 飲酒と喫煙を好む背の高い男性である

青壮年男性に多くみられます(男性は女性に比べて4〜7倍多いとされていま す).例外を除いて,遺伝性,家族歴があるわけではありません.どういうわけ かわかりませんが,1¢さんのように高身長の人に多いとされ,また一部の嗜好品 を愛用する人,すなわち大酒飲み,ヘビースモーカーに多いともいわれています. また,これも理由はわかりませんが,冠動脈疾患の罹患率が高いことや,消化管 潰瘍の人に多いといった報告もあります.

二次性頭痛

(1)突然の頭痛

(2)今まで経験したことがない頭痛

(3)いつもと様子の異なる頭痛

(4)頻度と程度が増していく頭痛

(5)50歳以降に初発の頭痛

(6)神経脱落症状を有する頭痛

(7)発熱有する頭痛

など

くも膜下出血

クモ膜下出血は、Subarachnoid hemorrhage; SAH お医者さんは「ザー」と言います(日本だけのようですが?)クモ膜下出血の恐ろしいところはまだ働き盛りの人に発症し,40%ぐらいの死亡率があり、しかもそのうち30%は初回クモ膜下出血でかなり強い後遺症を残す怖い病気です。さらに,治療しなければ25~30%は再出血で死亡すると言われています。

クモ膜下出血の典型的な症状は「突然の激しい頭痛」もしくは「首の痛み」です。雷鳴頭痛と言われ、1分以内にピークに達する頭痛です。

普通、脳動脈瘤は破裂する直前まで何の症状もなく、「突然の」という部分が特に重要で、トイレで排便しようとした時にとか、テレビを観ていてビールを取りに立ち上がった時にとか何時何分という単位で正確な時間を言うことが出来ます。また、「まるで突然バットで殴られたような、これまで経験したことのない激しい頭痛」と証言しています。

一方で意識障害で運ばれる場合もあります。

頭痛の初診時に、クモ膜下出血の疑いと診断できた症例は悪化する人は2.5%、もし気がつかないでスルーした場合は、54%が悪化するという報告もあります。つまり、早期発見、早期治療が重要ということです。

本格的な発作(バットで殴られる)の前に、前触れとして、それほど強くない片頭痛に似たような発作が起こることがあります。この時点で医療機関に駆け込めば事なきを得ることもあります。交通事故しかり、人生、長生きするのに運も関係ありますよね。

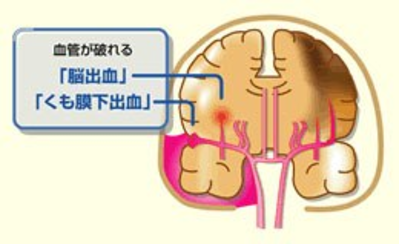

脳出血は脳の中で血管が破れて出血し、脳の中に血腫(血の塊)ができます。クモ膜下出血は脳の表面を走る血管に脳動脈瘤という“コブ”ができていて、それが破裂して脳の表面に大量に出血します。激しい頭痛と嘔吐がおこります。しばしば意識を失うことがあります。脳卒中の中でもっとも死亡率が高く、約半分の人が命を失います。早期に適切な外科的治療が必要です。

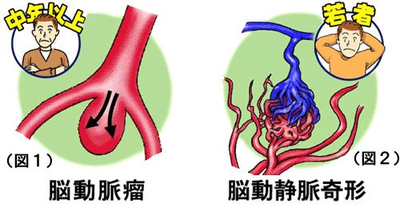

クモ膜下出血の原因の8割以上は脳動脈瘤の破裂によるものです。 若者が痙攣を伴うクモ膜下出血を起こした場合は、脳動静脈奇形が原因となることもあります。

脳動脈瘤の原因は不明ですが、男性より女性に多く、生まれつき脳動脈の壁に弱い部分があり、この部分が徐々に膨らんでくるという説が有力です。高血圧によって、動脈瘤が破れて、クモ膜下出血が発症します。

脳腫瘍 稀ですが・・・

鈍い痛みが徐々に悪化する。吐き気、嘔吐、片麻痺、痙攣、意識障害など。鈍い痛みが毎日のように続くため、緊張型頭痛と間違われやすい。頭痛の原因としては、頭蓋内圧亢進による場合と局所の痛みを感じる部分の刺激による場合があります。早朝起床時に頭痛(morning headache)がすることが多く、頭蓋内圧亢進症状に特徴的です。起床時に最も強くて午前中に徐々に軽快する頭痛があれば、脳腫瘍が疑われます。また、腫瘍が大きくなるにつれて、徐々に痛みが強くなり、吐き気や嘔吐などいろな症状が伴ってくるのが特徴です。

薬剤乱用性頭痛

薬剤乱用性頭痛(薬剤誘発性頭痛)とは頭痛を止める屯用薬を、慢性的に(毎週2~3回以上で3ヶ月以上)服用することにより起こってくる頭痛です。頭痛薬がなぜ逆に頭痛を誘発する原因として、鎮痛剤の連用が(1)痛みを感知する神経の感受性を変化させて、弱い痛みでも強い痛みとして感じてしまう(2)片頭痛を抑制する働きがあるセロトニンの慢性的な枯渇状態を引き起こすといったメカニズムが提唱されています。これらの屯用薬を連用すれば、誰でも薬物乱用頭痛になるわけではないようです。薬物乱用頭痛は、素因として感受性のある患者(主に片頭痛の体質をもっている患者)が、原因となる薬剤(屯用薬)を連用することにより引き起こされているようです。原因となる薬には、市販の鎮痛薬の他にも、医師が処方した鎮痛剤・トリプタン製剤・エルゴタミン製剤などがあります。典型的な薬物乱用頭痛は、頭部が締めつけられるような持続的で不快な頭痛がほぼ絶え間なく(1ヶ月に15日以上)続く上に重なって、発作性の激しい頭痛(片頭痛発作様)が種々の頻度で入り混じるような複雑な頭痛で、ほとんどすべての鎮痛剤が効かないか、乱用中の鎮痛剤のみがごく短時間有効といった状態になります。

診断に際しては、頭痛ダイアリーなどを使って屯用薬の服用状況(服用量と服用パターン)をチェックします。屯用薬については1ヶ月に10回以上の定期的な服用が3ヶ月を超えて続いていることを確認します。

薬物乱用頭痛の治療は、過剰に服用している屯用薬を中止する、あるいは適正使用に戻すことです。薬は一度に中止する方法と、徐々に減量する方法があります。薬を中止したときの典型的な離断症状は2~10日間続くといわれ、薬剤別ではトリプタン4.1日、エルゴタミン6.7日、鎮痛剤9.5日という報告があります。この離脱の時期を楽に乗り切るために、通常漢方製剤の頭痛薬などを最初の2~4週間は予防薬に併用します。予防薬は3~6ヶ月間服用後漸減中止とし、以後は屯用薬を適切に使用して頭痛をコントロールするようにします。薬物乱用頭痛も治療により、大多数の例で改善が見られますが、およそ20~40%が再び薬物乱用に戻るという報告もあります。