間質性肺炎

新型コロナウイルス感染症のおかげで、間質性肺炎がメジャーな疾患になりましたね。間質性肺炎ってどんなイメージ?重症化して死ぬって感じでしょうか?実は間質性肺炎ってのは病名ではありません。間質性肺炎とは、肺胞の間の組織(間質)に炎症が起きた状態を指します。つまり、どこで肺炎(炎症)を起こしているかで分類している病態を表している疾患の分類名です。間質性肺炎を引き起こす原因や疾患は多岐にわたり、そのなかには軽症にとどまるものもあれば重症化するものも含まれます。間質で炎症を起こす一つの原因として感染症(新型コロナウイルスの他に、インフルエンザ、サイトメガロ、麻疹、水痘など)もあります。一方で、一般の細菌(肺炎球菌、インフルエンザ桿菌など)が起こす肺炎は、肺胞で炎症を起こします。

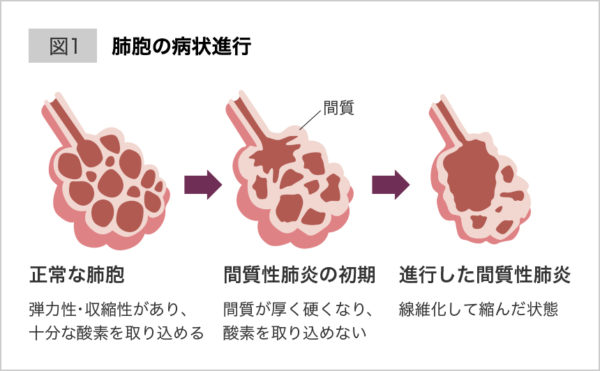

「間質性肺炎」?かかりつけ医のレベルでは、臨床像、病理も入り乱れて、なかなか難しい概念ですね。間質性肺炎と肺線維症の違いはどうでしょう。間質性肺炎の炎症があってから繊維化が起こるものだと理解されていましたが、一番予後の悪い特発性肺線維症(IPF)は線維化そのものが自ら進行している病気とちょっと疾患概念が変わってきているようです。胸部CTを依頼して、コメント欄に間質性肺炎の疑いがありますと書いてあるととほうにくれるわけです。なにせ原因がわからないからです。「呼吸」とは、吸った空気が、肺の奥にある肺胞と呼ばれる部屋で、肺胞の薄い壁の中(間質)を流れる毛細血管内の赤血球に酸素を与えると同時に二酸化炭素を取り出すガス交換が行われているわけですが、間質性肺炎は、さまざまな原因からこの薄い肺胞壁に炎症や損傷がおこり、壁が厚く硬くなり(線維化)ガス交換がうまくできなくなる病気です。

間質性肺炎が存在していても病初期には多くは無症状ですが、少し進んでくると痰を伴わない空咳がでたり、安静時には感じない呼吸困難感が、坂道や階段、平地歩行中や入浴・排便などの日常生活の動作の中で感じるようになります。また、風邪様症状の後、急激に呼吸困難が出現し病院に救急受診することもあり「急性増悪」と呼ばれています。

呼吸困難で来院された患者さんの聴診所見がまずは大事です。背中の下部で捻髪音(パリパリ)というベルクロラ音という乾いた音が聞こえます。SpO2を測定しても安静時では正常のことも多いので、運動時のSpO2を測定するために、SAS(睡眠時無呼吸)の時に行う24時間のサチュレーションモニターを行います。

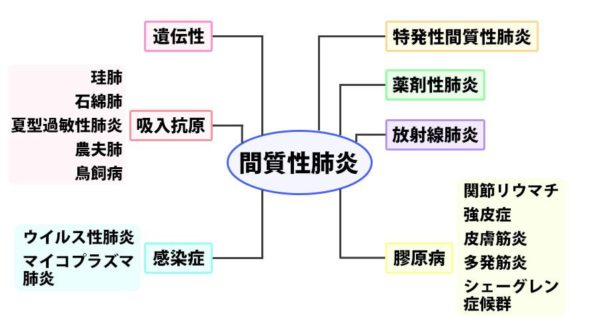

間質性肺炎を治療するためには、原因を見つけて除去しなければならない訳ですが、その原因を見つける事が容易ではありません。間質性肺炎の原因には、関節リウマチや多発性皮膚筋炎などの膠原病(自己免疫疾患)職業上や生活上での粉塵(ほこり)やカビ・ペットの毛・羽毛などの慢性的な吸入(じん肺や慢性過敏性肺炎)病院で処方される薬剤・漢方薬・サプリメントなどの健康食品(薬剤性肺炎)特殊な感染症など様々あることが知られています。ただ膠原病likeでも診断基準は満たさない、吸入抗原が同定できない、お薬も沢山飲んでてどれが原因かわからないということも多いわけです。また、原因を特定できない間質性肺炎を「特発性間質性肺炎」といいます。

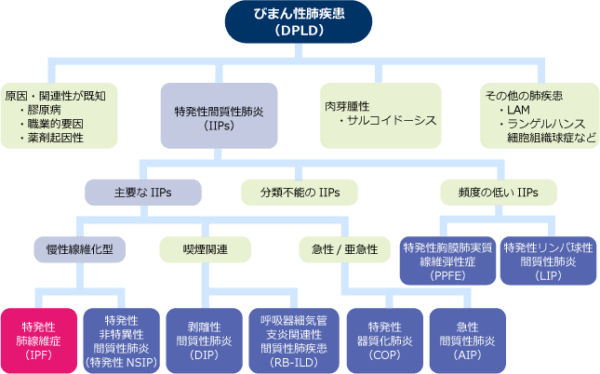

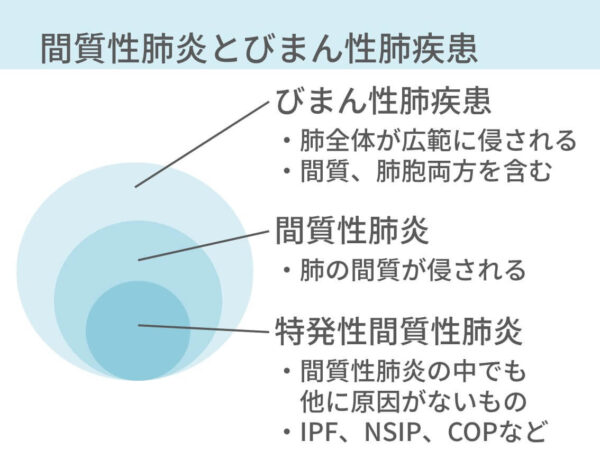

ここで間質性肺炎とびまん性肺疾患の関係について解説しておきましょう。びまん性肺疾患は、ぱっと見で、胸部CTで肺に影が広がる疾患全般を指す言葉です。間質なのか肺胞なのかは問いません。

びまん性肺疾患の鑑別診断を挙げます。

- 特発性間質性肺炎:IPF、NSIP、COP、AIP、DIP、RB-ILD、LIP

- 膠原病関連肺疾患:関節リウマチ、多発性筋炎/皮膚筋炎、SLE、強皮症、シェーグレン病、混合性結合組織病

- 感染症:細菌性、非定型肺炎、粟粒結核、ウイルス性、ニューモシスティス肺炎、クラミジア肺炎

- 医原性:薬剤性(抗癌剤、漢方薬、抗菌薬など)、放射線

- 職業関連肺疾患:塵肺、アスベストーシス、珪肺

- 腫瘍性病変:肺癌(肺胞上皮癌)、癌性リンパ管症、転移性肺腫瘍、悪性リンパ腫、Castleman病、Kaposi肉腫など

- 循環器系:肺水腫、尿毒症

- 肉芽腫、血管炎:ANCA関連血管炎、ベーチェット病、サルコイドーシス、Wegener肉下種症

- アレルギ―性肺疾患:急性/慢性過敏性肺炎、急性/慢性好酸球性肺炎

- その他:びまん性汎細気管支炎、ARDS、肺胞蛋白症、アミロイドーシス、リンパ脈管筋腫症、高地肺水腫、HIV関連、HTLV関連、IgG4関連疾患

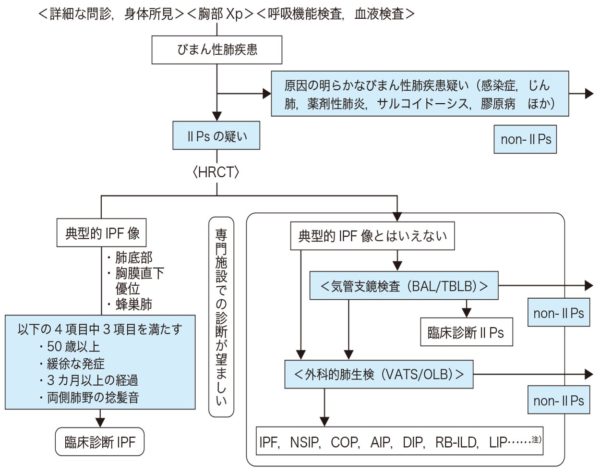

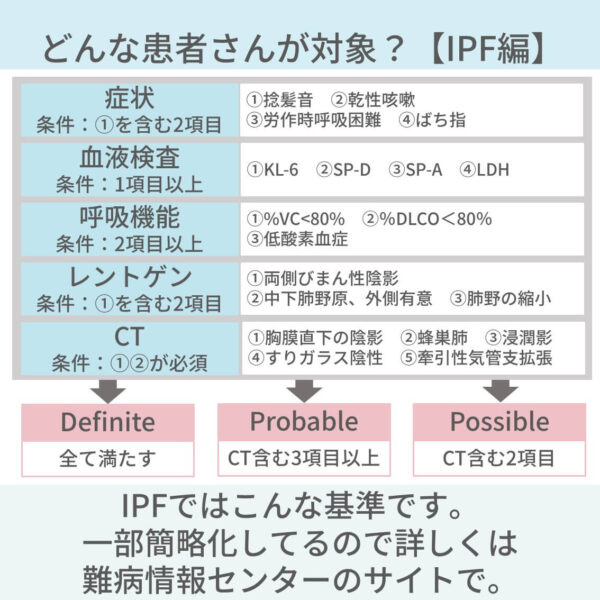

間質性肺炎の診断は、診断フローに準拠して鑑別診断を行いますが、常に特発性肺線維症(IPF)を意識しながら行います。既往歴・職業歴・家族歴・喫煙歴などを含む詳細な問診、肺機能検査、血液検査からなる臨床情報、高分解能コンピューター断層画像(HRCT)やいままでの検診時の胸部X線画像の変化からなる画像情報、そして外科的な肺生検からえられる病理組織情報から総合的に行います。検査としては、血清マーカーとしてはKL-6(SP-A、SP-D)が重要で、関節痛や皮膚症状がないかを調べて怪しければ、リウマチ因子や抗核抗体を出しておきます。

胸部X線写真や胸部CT画像上において、病変が両側の肺に広範に散布したびまん性陰影を認める疾患を「びまん性肺疾患(DPLD)」と言います。また、主に肺の間質を炎症や線維化病変の場とする疾患を「間質性肺炎(IP)」と言います。まずは、びまん性肺疾患は、原因がはっきりわかっているものと、原因がはっきりとわからないものに分けます。原因がはっきりわかっているものとしては、感染によるもの(新型コロナウイルス、サイトメガロウイルス、インフルエンザ、麻疹、水痘などのウイルスや、マイコプラズマなどの一部)薬剤の副作用による「薬剤性肺炎」膠原病によって起こる「膠原病肺」特定のアレルゲンを吸い込むことで起こる「過敏性肺炎」粉塵などを吸い込んで起こる肺炎(例としては職業性肺疾患)癌が間質にあるリンパ管を進んで起こる「癌性リンパ管症」肺を始めとして全身に「肉芽腫」という組織が出来てしまう「サルコイドーシス」などが挙げられます。一方原因がはっきりとはわからないものは、「特発性」間質性肺炎といわれます。

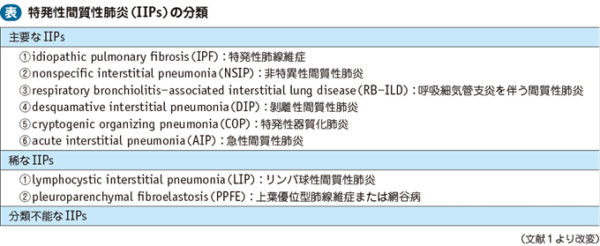

IPの病理像は多彩であり、2013年に報告されたアメリカ胸部医学会(ATS)/ヨーロッパ呼吸器学会(ERS)の特発性間質性肺炎の臨床/病理学分類(国際分類2013)では、特発性間質性肺炎(IIPs)を病理組織パターンに基づいて、「主要なIIPs」「分類不能のIIPs」「頻度の低いIIPs」の3つの臨床病理学的疾患単位に分類、さらに「主要なIIPs」には、特発性肺線維症(IPF)、特発性非特異性間質性肺炎(特発性NSIP)、剥離性間質性肺炎(DIP)、呼吸器細気管支炎関連性間質性肺疾患(RB-ILD)、特発性器質化肺炎(COP)、急性間質性肺炎(AIP)があります。全部で9つの亜系に分類されています。全てを憶えるつもりもありませんが、この中には肺胞の破壊が年単位で進み、肺が強く線維に置き換わってしまうために治療が難しい「特発性肺線維症」が最も多く、肺胞に慢性的な炎症が起こりフィブリンという物質が肺胞にたまりつつ、隣り合う間質にも炎症を引き起こす「特発性器質化肺炎」、原因不明ながらも急速に間質に炎症が起こり多くは救命困難な「急性間質性肺炎」などがあります。

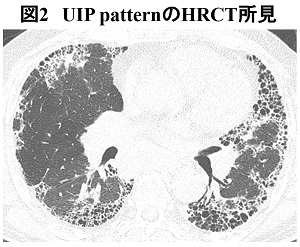

僕らよろず診療所のかかりつけ医が覚えておくのは、特発性肺線維症(IPF)特発性非特異性間質性肺炎(特発性NSIP)特発性器質化肺炎(COP)の三つです。特発性肺線維症(IPF)は、肺胞壁が完全に繊維化してしまって非可逆的なダメージ、特発性非特異性間質性肺炎(特発性NSIP)は、肺胞壁が相当に傷んでいるけれどまだ治る可能性がある。特発性器質化肺炎(COP)の肺胞壁はそんなに傷んでいないので治りやすい。特発性肺線維症(IPF)は肺胞壁がほぼ壊れていて、胸部CTでは蜂巣肺と言われ、年の単位で進んでおり、元には戻りません。特発性非特異性間質性肺炎(特発性NSIP)は、肺胞壁の一部が壊れて、胸部CTでは薄い白いすりガラス様陰影が目立ち、ステロイドの効果が期待できます。特発性器質化肺炎(COP)は、肺胞が中心にやられており、胸部CTでは肺胞に白くべったりした器質化が認められ、肺胞壁のダメージは比較的少なく、ステロイドが著効します。

当然のことながら「間質性肺疾患」にはいろいろとあるため、これらの予後というのも原因や病型によって様々です。原因がわかる間質性肺疾患では、例外はあるにせよその原因が取り除かれることで改善できることも多いものです。膠原病肺であれば膠原病の治療により小康状態となるケースは多いですし、急性過敏性肺炎はそのアレルゲンから離れるだけで改善するとされています。「特発性器質化肺炎」は治療(内服や点滴のステロイド薬)の効果が高く、致命的になることはあまりありません。また、新型コロナウイルスによる間質性肺炎も軽症の場合は自然に改善する場合が多いと報告されています。一方、原因不明の特発性間質性肺炎の中で、特発性肺線維症(IPF)は最も多くて、最も治療が難しく、5年生存率は30%と低く、急性増悪、慢性呼吸不全、肺がんの合併で亡くなっています。特発性肺線維症は、50才以上の男性に多く、患者さんのほとんどが喫煙者です。やはり喫煙者に多い肺気腫と肺線維症が合併した「気腫合併肺線維症」という病態が、喫煙歴があって息切れを自覚する患者さんに多く認められます。肺胞の線維化が進んで肺が硬く縮むと、蜂巣肺といわれ、胸部CTで確認できます。特発性肺線維症(IPF)には、蜂巣肺がほぼ必須ですが、蜂巣肺があれば、すべてが特発性肺線維症(IPF)かというとそうではありません。膠原病肺や慢性型過敏性肺炎では、蜂巣肺所見を伴うことがしばしば認められます。

器質性肺炎

細菌性肺炎と診断し抗菌薬加療を開始したにもかか わらず治療効果が乏しい場合,鑑別すべき疾患に器質化肺炎があリます。正常な肺には、気管支が末梢に20 回以上分かれた先に吸い込んだ空気を入れるぶどうの房状の 「肺胞」と呼ばれる小さな袋が多数あります。器質化肺炎とは、肺胞から肺胞近くの細気管支にかけての炎症および気腔内のポリープ状の器質化組織が特徴的な病気で、一部で肺胞と肺胞の間への炎症細胞(おもにリンパ球、単球)が浸潤します。 原因として、薬剤、膠原病、血管炎、放射線肺臓炎、 悪性病変(リンパ腫など)感染症(結核、非結核性抗酸菌症、マイコプラズマ感染など)など様々な疾患と関連していますが、原因がわからないものは特発性器質化肺炎と呼びます。50歳代から60 歳代に多く、性別の差や喫煙との関連はみられません。発症のメカニズムは明らかにされていませんが、何らかの吸入物質によりフィブリンという線維性のタンパク質が出現し、それが吸収されない場合線維化が進んでし まい、器質化肺炎となると言われています。症状は、比較的急性(数日から数週間)の経過で、せきや息切れがみられます。発熱やだるさなど風邪様症状が出現することもあります。ただし、検診で無症状のうちに発見されることもあります。診断は、胸部CT検査の所見が重要で、肺の中に多発する濃い影と淡い影が見られ、しばしば細菌性肺炎の影と類似します。また、移動性の影(一部の影が改善するのに他の部位で新たな影が出現し、一 見影が移動したように見える)が認められることもあります。気管支内視鏡で気管支肺胞洗浄や肺生検を行い、顕微鏡で観察して診断が確定します。治療は、咳や息切れがなどの症状が出現する、影の範囲が拡大するなどの変化がみられれば治療の対象となります。治療はステロイド薬を経口投与していきますが、悪化した場合には、ステロイドパルス 療法(短期間で大量のステロイドを点滴する)をおこなうこともあります。しかし、まれではある が自然に改善することもあることから、無症状で肺の影の広がりが大きくない場合は、無治療で経 過を見ることもあります。予後は、一般的にステロイド薬が良く効き、数週から3 か月以内の経過で80%以上の患者さんが改善しま す。ただしステロイド薬の減量や中止により再発 することがあるので注意が必要です。

細菌性肺炎と診断し抗菌薬加療を開始したにもかか わらず治療効果が乏しい場合,鑑別すべき疾患に器質化肺炎(organizing pneumonia, OP)があリます。細菌性肺炎に続発した経過の早い二次性器質化肺炎(secondaryOP,SOP)の診断に難渋した症例を経験し たので報告する。

OPには,発症原因が不明な特発性器質化肺炎(cryptogenic OP, COP)と感染症や薬剤性・膠原病・ 悪性疾患・放射線照射後などに続発する S O P がある。 感染症を原因とするものは,細菌,特に肺炎球菌によるものが多いが,ウイルス,寄生虫,真菌と,様々な病原体が原因となる。OPの発症は亜急性の経過が多く,診断まで6〜 10 週間かかるとの報告もある。OP は市中肺炎様の症状および画像所見を呈するが, 浸潤影主体の多発病変が時間経過による自然消退・新病変出現を繰り返すことが特徴的な画像所見とされる。B A L F の典型的な所見は,リンパ球分画が20〜40%と増加し,CD4/ CD8T細胞比0.9未満に減少する 。抗菌薬に反応しない肺炎に対しては O P を鑑別診断に含め,積極的に B A L を施 行しなければならない。

治療

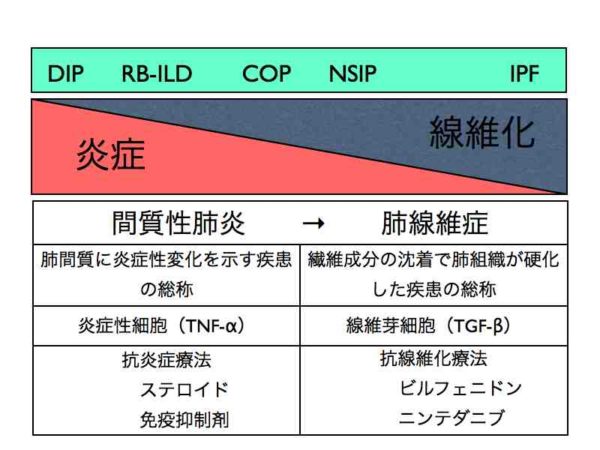

間質性肺炎の治療の考え方です。まずは、間質に炎症性細胞が浸潤し、TNF-αによって炎症が拡大します。炎症が進行するとTGF-βによって線維化が促進し、蜂巣肺になっていきます。炎症を抑える薬と線維化を抑える薬は別物です。炎症と線維化という病態が一人の患者さんの中に混在しているので、どちらが主体の病態かによって治療法が異なってくる訳です。

特発性肺線維症(IPF)以外の場合には、通常確定診断がついた時点から治療を開始します。多くの場合ステロイドを中心とした抗炎症・免疫抑制療法がよく効いて、肺の陰影を含めて呼吸病態が改善するからです。しかし、特発性肺線維症(IPF)はほとんど線維化が主体で炎症の要素は少ないため、ステロイドや免疫抑制剤は使わないで新しい抗線維化療法で治療することが勧められています。日本では、2008年からピルフェニドンが使えるようになって、2015年からはニンテダニブという薬が使えるようになっています。いずれも線維芽細胞の増殖やコラーゲン産生を抑え、臨床的には肺活量が減少していくのを抑制することがが証明されています。胸部画像や肺機能、6分間の歩行試験などの検査結果を総合的に判断し、病気の進行を認めるようであれば、病勢に応じて段階的な治療を行います。咳を抑える薬剤や痰を出しやすくする薬剤による対症療法も日常生活を改善することがありますが、間質性肺炎本体の治療ではありません。最近では抗線維化剤(ピルフェニドン)や抗酸化作用をもつ薬剤(N-アセチルシステイン)の吸入療法など、我国で開発されてきた新たな治療法があります。

病気が進行し呼吸で酸素を十分取り組めない場合には、在宅酸素療法といって日常生活で酸素を吸入する治療法が行われ、必要であれば呼吸リハビリテーションも行われます。さらに肺病変の影響で心臓の負担が増加している場合(肺高血圧症)にはその治療もあわせて行います。また、若いながら呼吸機能の改善が期待できない場合には、一定の厳しい基準を満たすことを確認されたうえで、肺移植の適応も検討されます。

COPに対するステロイド治療

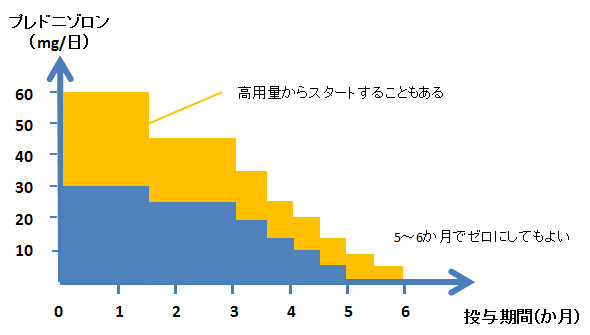

COPに対するステロイドの初期投与量は、国際的にはプレドニゾロン0.5~1.0mg/kgと考えられています1)が、厳密なエビデンスはありません。その理由は、特発性間質性肺炎に対するステロイド治療が過去の臨床試験プロトコルを参照に使用されており、ステロイドの用量によって比較検討した大規模試験がないためです。個人的にはCOPに対しては0.5mg/kgで十分効果があることが多いと感じており、推奨下限の同投与量に設定しています。さてどのくらいこの量を続けて、どう漸減していくか。私が頻繁に利用しているUpToDateにはこのような記載があります。「初期投与量(UpToDateでは0.75~1.0mg/kgを推奨)を4~8週間維持し、もし病態が安定ないし改善しておれば、プレドニゾロンを0.5~0.75mg/kgへ漸減し4~6週間維持する。経口ステロイドを3~6か月続けた後、投与量をゼロにまで漸減していく」。ただしこれには参考文献はありません。そう、答えがないからです。このエキスパートオピニオンでは、8~14週間イコール3か月程度は初期投与量~やや漸減させた量を継続し、その後漸減するという形をとれと書いているワケです。そのため、投与期間は少なくとも5~6か月くらいになると想定されます。

図1. COPに対するステロイド投与例(理想体重60kgとして計算)

COPは再発する例が多く、特にステロイド漸減中の再発には要注意です。再発率はおよそ30~60%くらいと考えられています2)-4)。低栄養状態にある患者では再発が多いとされています4)。また、AFOPのような重症例や多葉がおかされたCOPは再発率が高いと考えられています5)。再発性のCOPに対するステロイド投与の期間にはエビデンスはありませんが、初回よりも長めに設定して1年近く投与することもあります。

予後については、AFOPのように致死的なCOPもありますが、全体から見ればCOPの死亡率はほぼゼロに近いと考えます。

NSIPに対するステロイド治療

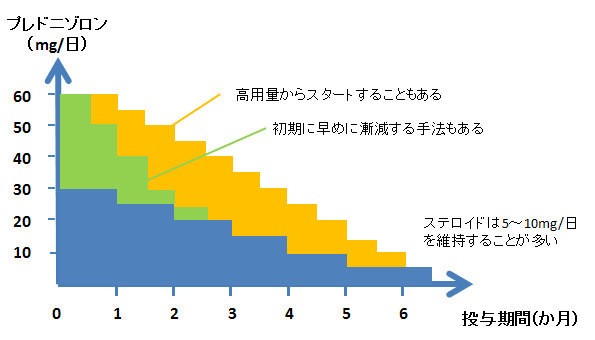

NSIPに対してはほとんどがステロイド治療を導入することになります。その投与量についてCOPと同じく国際的に確たるエビデンスがあるわけではなく、プレドニゾロン0.5~1.0mg/kgを投与し2~4週間ごとに5mgずつ減量することが多いです。印象としては、COPの方がやや長めに初期投与量を維持するレジメンになっていますね。また日本では、NSIPでは免疫抑制剤を併用することも多く、特にステロイド無効時にアザチオプリン(イムラン)を2~3mg/kg/日を併用する手法もメジャーです(最初から免疫抑制剤を併用する方法もあります)。個人的には、高用量ステロイドや免疫抑制剤によって良い恩恵が受けられた経験が多くないことと、NSIPに対する臨床的な利益がはっきりしていないことから、積極的に高用量ステロイドと免疫抑制剤を投与することはあまりありません。ステロイドを導入する場合は、やはり0.5mg/kg/日程度としています。ステロイドは漸減したのち、5~10mg/日程度を維持することも多いですが、病態が安定しておれば10~12か月後に完全に中止するというエキスパートオピニオンもあります。

図2. NSIPに対するステロイド投与例(理想体重60kgとして計算)

cNSIPの場合は疾患増悪によって死亡する可能性はかなり低いと考えられていますので7)、「ステロイドでコントロール」できる疾患であることを患者さんに強調してよいと思います。ただNSIP全体でみた場合、5年以内に15~20%程度は死亡するという報告もあり、個人差が大きいことには留意しておいた方がいいでしょう8)。

発性肺線維症の経過は個々の患者さんにより様々であるといわれています。一般的には慢性経過で肺の線維化が進行する疾患で、平均生存期間は、欧米の報告では診断確定から28〜52ヶ月、わが国の報告では初診時から61〜69ヶ月と報告されていますが、患者さんごとにその差は大きく、経過の予測は困難です。また、風邪の様な症状のあと数日内に急激に呼吸困難となる急性増悪が経過を悪化させることがあります。喫煙歴のある間質性肺炎の患者さん、特に肺気腫を合併した肺線維症の患者さんには肺がんができやすいことが知られていますので、間質性肺炎の病状が安定していても定期的な検査を受けることをお勧めします。

間質性肺炎は肺胞壁(間質)に起こる病気なので、痰が出ないのが特徴的です。数ヶ月から数年単位で徐々に呼吸困難や咳嗽が進行する。

特発性間質性肺炎というよりも、他の鑑別疾患に特徴的な病歴がいくつかあります。

薬剤性肺臓炎:薬剤の内服

- 過敏性肺臓炎:アレルゲンの暴露(木造家屋、ダウンジャケット、羽毛布団など)

- 珪肺:職業歴

- 放射線肺臓炎:放射線照射

- 膠原病肺、ANCA関連血管炎:それぞれの疾患に応じた病歴

- 好酸球性肺炎:急性なら喫煙歴、慢性なら気管支喘息

血液検査では、KL-6、SP-A、SP-D、LDHあたりが特徴的です。

他の疾患で特徴的な血液検査の項目としては、

- 結核:T-SPOT

- ANCA:MPO-ANCA、PR3-ANCA

- サルコイドーシス:ACE

- 膠原病肺:各種の抗体

- 好酸球性肺炎:好酸球

- 肺水腫(急性心不全):BNP

胸部Xpの特徴は、網状陰影、粒状陰影、胸部CTでは、浸潤影は細菌性肺炎、肺水腫でも見られます。浸潤影を見たらむしろ細菌性肺炎をまず考えて、他の可能性として器質化肺炎を考えます。

すりガラス陰影は薄らと白く見えます。陰影の中に血管などが見えれば、すりガラス様陰影、血管も埋もれていれば浸潤影です。すりガラスはNSIPや二次性の薬剤性、膠原病、放射線などで見られます。

今までの病歴や検査などである程度、疑いやすい疾患を考えていきます。しかし、疾患によって、確定するのに病理検査が必要なものもあります。病変が間質でなく肺胞である、細菌性肺炎や肺水腫やARDSでは生検は要りません。逆に、病変が間質である間質性肺炎は、一度は病理検査を考えていいでしょう。具体的には気管支鏡で行うBAL/TBLBです。BALは気管支肺胞洗浄のことで、気管支鏡で生食150mlを注入して、それらを回収します。TBLBは経気管支肺胞生検で、肺胞を鉗子で一部回収してきます。

とはいうものの、病理検査を行わずに状況証拠で治療を進めていくことも多いです。具体的には、酸素状態が悪くて検査が行えない、かなり軽度でもう少し経過をみていい、実はIPF(特発性肺線維症)は、症状やCT所見がかなり特徴的なので、病理診断を行わなくても確定診断ができることになっています。COPや特発性非特異性間質性肺炎(特発性NSIP)は病理検査が必要ですが、実際は、病理検査が行えなくて状況から判断することもあります。ただ、難病申請なんかでは病理診断が必要になります。

行わない場面もあるが、間質性肺炎の診断では気管支鏡による病理検査を考える。

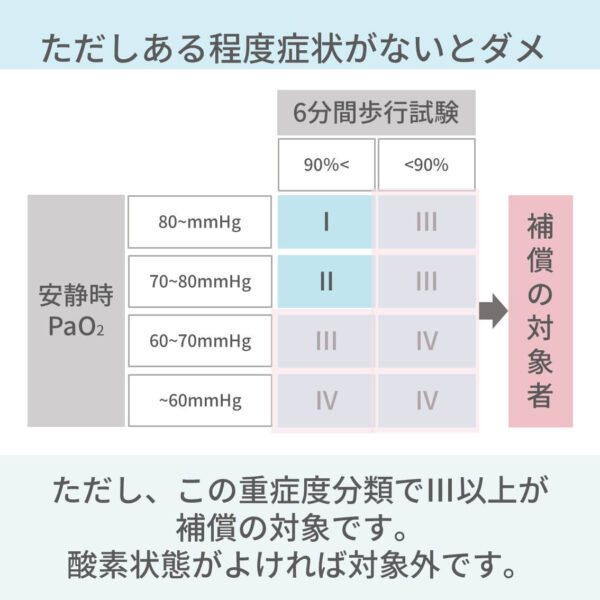

特発性間質性肺炎の難病申請です。

基準に当てはまれば、医療費の助成を受けることができます。

重症度分類でⅢ度以上が必要です。SpO2>90%以上あれば対象外になります。

難病指定医療機関での診察が必要です。