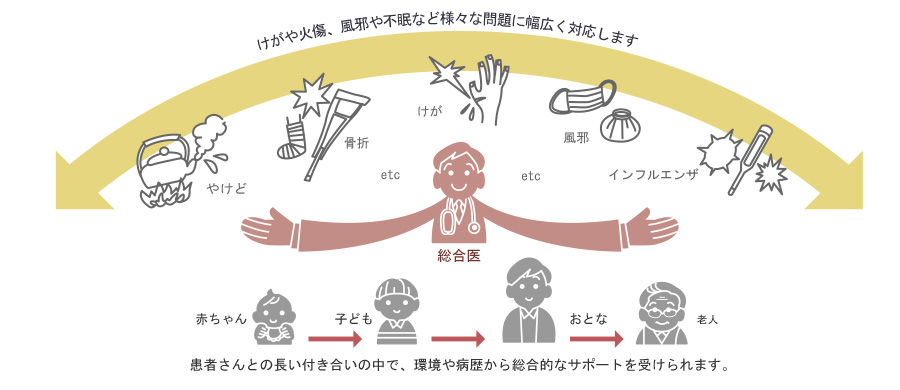

「プライマリーケア(primary care)」という言葉、聞いたことはありますか?当院を受診されたある方から、「プライマリ・ケアってなんですか?」という質問をいただきました。確かに意味のわかりにくい言葉ですね。「primary」にはいくつかの意味がありますが、「プライマリーケア」の「プライマリー」は、「最初」「近接」「基本」という意味があります。つまり、風邪を引いた、急に体調が悪くなった、痛みが引かない……など、心身の具合が悪くなったときに最初に診てくれる、ふだんから何でも相談にも乗ってくれるような身近にいる医師(主に開業医)日常的に起こる基本的な健康問題なら大半を解決できるように準備している医療がプライマリーケアです。

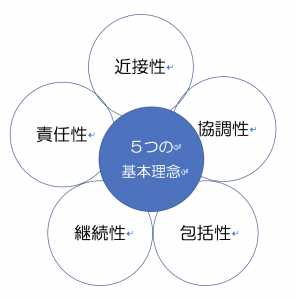

プライマリ・ケア連合学会の提唱している5つの基本理念は近接性、協調性、包括性、継続性、責任性となっています。

「近接性」は一口にかかりやすさを追求した最も重要な特徴の一つで、地理的、経済的、時間的、精神的の4つの面があげられます。文字通り、地理的に近く足を運びやすいことは地域の医療機関にとって不可欠で、かかりやすさのもっとも大きな要素といえます。また、夜間の発熱など、突然の症状にも対応することは日常的な医療として提供されるべきサービスであり、時間的なかかりやすさを目指すことも求められています。多くの人たちにとってはじめて医療機関を受診し、身体の問題を相談するということは勇気のいることかもしれません。行き届いた声かけや配慮など、気軽に利用することができる身近な医療機関を追求していくことが求められているでしょう。

「協調性」は、チーム医療を展開することにはじまり、他の医療機関と連携したり社会資源を適宜バランスよく用いることや、地域住民と協力して健康問題に取り組んでいくことなど、幅広い概念を含んだものだといえます。

「包括性」は、すべての訴えや問題にも対応することですが、日常的な問題について、性別や年齢、臓器にとらわれることなく診療を行うことがあげられます。またワクチン接種をはじめ、疾病の生じる前の段階に予防的な取り組みを行うことも大きな役割の一つだといえます。適切な予防が行われた場合、疾病の発生や重症化を抑えることが期待されます.また増大する医療費を抑制することもできます。一方、認知症や後遺症など日常的な障害がある場合も、リハビリテーションや生活援助など、よりよく生活するための介入を行い、疾病や障害と上手く付き合っていくことも重要な視点であると思われます。

「継続性」はこのような視点に立ち、医療、福祉、介護、保健を提供し続けていくことがプライマリ・ケアの根幹をなす部分だといえます。

「責任性」はプライマリ・ケアに限ったことではありませんが、充分な説明の中で受療者との意思疎通を行うことや、医療内容の質の維持、見直しはもちろんのこと、プライマリ・ケアに関わる医療者の生涯教育や、今後、プライマリ・ケアの現場に出る医療者の後進育成についても責任をもって実践していくことが今後もより一層求められているといえます。

まとめると「すぐ近くで何でも相談にのってくれる、いろいろな人々と協調して全体的に継続的に責任を持って診てくれる総合的な医療」ということでしょう。

プライマリ・ケアにはいくつか条件が必要とされます。まずは「かかりやすさ」。近くて足を運びやすいことは地域の医療機関にとって不可欠です。また夜間の発熱などの突然の症状にも対応できることも「かかりやすさ」の大きな要素といえます。また症状について充分な説明してくれる「わかりやすさ」も重要です。さらに小児から老人まで性別や年齢、臓器にとらわれることなく診療を行うことが総合医には求められます。かかりやすい病院であれば、疾病時だけでなく、予防や検診といった疾病前から病院を利用することができます。つまりさまざまな病気に対しても「まとめて」最初に診察してもらえ、さらに継続的に「続けて」受診できることがプライマリ・ケアのメリットでもあります。

- 風邪の治療

- 高血圧や糖尿病など生活習慣病の診断、治療

- 循環器疾患、主に虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の診断、治療

- こどもを診る

- ぎっくり腰など関節・筋肉の問題の初期対応

- じんましんの対応

- 結膜炎、糖尿病網膜症の眼科との連携

- 禁煙外来

- アルコール依存症への対応

- 漢方外来

- マイナーエマージェンシーの対応

- ビタミン外来(サプリメントの相談)

- 妊娠、授乳中の服薬相談

- 尿トラブルへの対応

- 花粉症、副鼻腔炎、中耳炎への対応

- 健康診断(特定健診、市民ドック)

- 予防接種

- AEDの講習、啓蒙(miniセミナー、出前講座)

- 体がだるいなど不定愁訴の初期検査、治療

- うつ病が疑われる方の初期対応

- 軽症の怪我の処置

- 症状について詳しく検査する必要があるかどうかの相談

- 大きな病院に行くのに必要な紹介状を書く

- 認知症の対応

- 主治医意見書の作成

- 末期がんなど治療が難しい場合の緩和治療

- 在宅医療(ACP、在宅看取り 多職種連携)

- ポリファーマシーへの対応

- ED治療

- 学校心臓検診

- 歯科との連携

- 学校医活動

- 産業医活動

- 乳児健診

- 揖龍急病センター