ウイルス抗体価

医師、看護師、および医療スタッフ、また、保育園や教職課程の学生の実習などに際して、感染症対策として、抗体検査を行います。

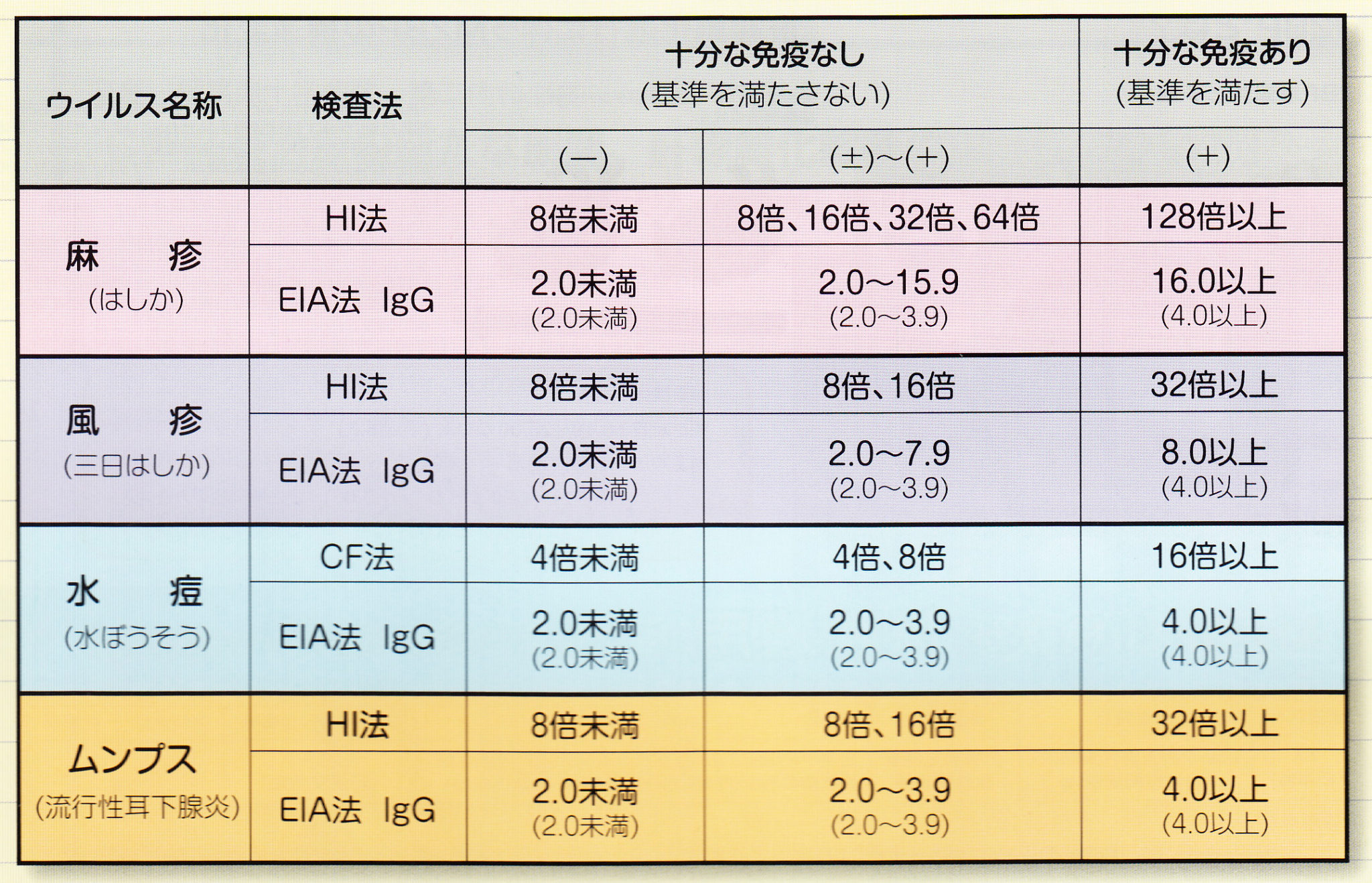

抗体測定方法として、中和(NT)法、赤血球凝集抑制(HI)法、酵素免疫(EIA)法、蛍光抗体(FA)法、粒子凝集(PA)法、補体結合(CF)法などがある。生体の生物学的な免疫力を直接測定するNT法が抗体測定の基本的な検査ですが、手技が煩雑で時間もかかるため、一般の臨床では、感染防御抗原に対する抗体量を簡便に測定するHI法や感度の高いELISA/IgG法が目的に応じて代用されています。CF法(急性期に経過を追うのには優れている)による抗体は、約2年ほどで消失してしまうので、 既往の調べる検査としては不適切です。

当院では、「院内感染対策としてのワクチンガイドライン 第1 版」を参考して判断しております。

麻疹

中和法( NT法 、HI法)8倍以上

PA法 256倍以上

ELISA/IgG法 16.0以上

麻疹は、HI法で8倍以上を「免疫あり」と見なしています。(倍数で表現しますので、8倍の次は16倍、32倍・・数字が大きい方が免疫が強いです) 8倍未満(つまり4倍以下)は、「免疫なし」です。ただし、8倍は「弱陽性」で、できれば予防接種を受けることをお勧めている施設もあります) 麻疹が流行していた時代には、一生HI法でも大丈夫と考えられていましたが、近年のように麻疹の流行にさらされる機会が少なくなると、予防接種後10年後(罹患後20〜30年後)もすると、抗体価が下がり、 ワクチン既接種者や50歳以上でも麻疹にかかることが報告され、感度が悪いHI法では、正確に免疫状態を評価することが困難となっています。(小学生はHI法で十分判定可能、中学生以上ではNT法が推奨される)一方、ELISA/IgG法は感度はいいですが、検査費用が高く(約3倍)予防効果が確認できる陽性基準が定まっていません。少なくとも検査センターの陽性基準4.0では予防できないので注意が必要です。つまり、ELISA/IgG法で陽性(感度が高すぎる)=防御レベルではないことに注意が必要です。われわれは、自然麻疹罹患は終生免疫と教えられてきましたが、そろそろ訂正の必要な時期にきているようです。

風疹

HI法 32倍以上

ELISA/IgG法 8.0以上

風疹はHI法が優れています。 風疹抗体価に関しては、平成16年、先天性風疹症候群増加を受けて、緊急通達が出されました。HI法16倍までは危険と考え、出産後早期にワクチン接種が推奨されています。(世界の基準から言うと厳しすぎるという指摘もあり)たとえば、、妊婦の風疹抗体価のように、十分な感染防御免疫があるのか知りたいときは、EIAのように感度の高い検査では、かえって判断がしにくくなってしまいます。この場合は、あえてHI法のように防御レベルが推測できる検査を選ぶことがよいのでしょう。風疹の診断には、ELISA/IgG法 のように高感度で診断するようにします。

水痘(水ぼうそう)

AIHI法 8倍以上

ELISA/IgG法 陽性(4.0倍以上)

水痘抗原皮内テスト 陽性

水ぼうそうウイルスに対する抗体測定は、予防効果について確立された方法はありませんが、IAHA法(免疫粘着赤血球凝集反応)が一般的です。CF法で行うことも多いようですが、高い数字(感染の急性期)がでれば「免疫あり」になりますが、2年ほどで抗体価は低下してしまうほで、数字が小さくても「免疫なし」とは言えません。 ELISA/IgG法で、4.0倍以上の陽性をもって判定基準としている場合もあります。また、細胞性免疫機能を調べる(白血球の中に記憶が残っているので、ツベルクリン反応の同じように)水痘抗原(水痘ウイルスの一部から作った反応液)を皮内接種し、24時間または48時間後に判定する方法が、もっとも確実と考えられています。

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)

ELISA/IgG法 陽性(4.0倍以上)

水痘と同様に、予防効果について確立された方法はありません。 ELISA/IgG法で、4.0倍以上の陽性をもって判定基準としている場合が多いようです。

最近は最も検出感度に優れたELISA(EIA)法が推奨されています。

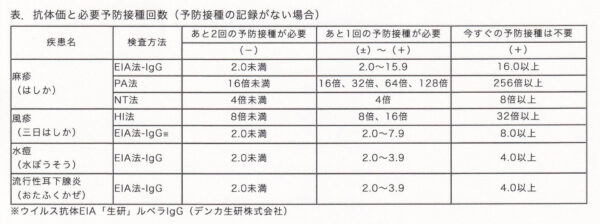

これまでウイルス感染症に自然感染すると一生罹らない(終生免疫)と考えられていましたが、高齢化や抗癌剤・免疫抑制剤・ステロイド等の治療により、免疫が低下した場合、感染する可能性があります。免疫の持続期間は自然感染で40~50年、ワクチン1回接種で約10年といわれています。よって、感染歴、ワクチン接種歴があっても免疫能の有無を抗体検査で確認します。発症予防に十分な抗体価が無い場合はワクチン接種によって免疫を増強します。十分な抗体価を有する場合、ワクチン接種は不要です。ワクチン接種の目安となる検査方法および抗体価の参考値を下表に示します。検査方法によっては「陽性」=十分な抗体価とは限りませんので注意します。

麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘についてはそれぞれ弱毒生ワクチンがあり、広く国内でも使用されている。2014年4月現在、麻疹、風疹ワクチンは定期接種として、1歳以降に2回の接種が行われており、また2008年4月から2014年3月まで中学生及び高校生を対象としてキャッチアップ接種が実施されたため、1990年4月2日以降に生まれた者については、麻疹と風疹については2回の接種機会があったことになる。したがって、これから新たに大学や専門学校を卒業して就職してくる方たちの多くは、2回のワクチン接種を受けていることになり、十分な免疫を持っていると考えられる。ただそれより上の年齢では、ワクチンを1回しか接種していない場合や、未接種あるいは接種歴不明の医療関係者も一定の数で存在する。また流行性耳下腺炎と水痘に関しては、今後水痘が定期接種化される見込みであるが、これまではどちらのワクチンも任意接種だったので、小児期に接種を受けておらず免疫を持っていない医療関係者も少なくない。最近の大規模病院の医療関係者を対象とした調査では、これらの疾患に十分な免疫を獲得していない医療関係者の疾患別の割合は、麻疹7.4%、風疹8.4%、流行性耳下腺炎16.1%、水痘0.8%と報告されている。

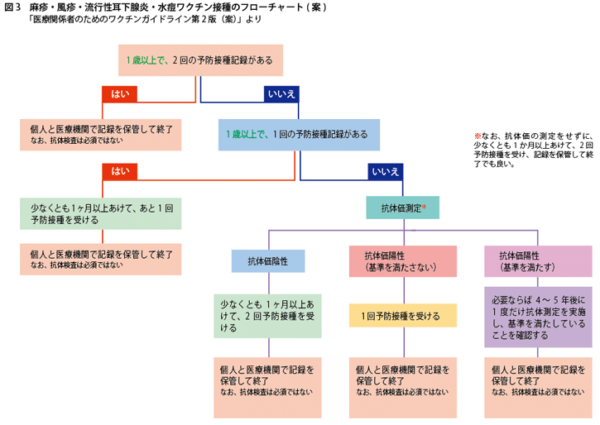

接種方法であるが、ワクチンにより免疫を獲得する場合の接種回数は1歳以上で「2回」を原則とする。麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘に関しては、1歳以降の2回のワクチン接種の記録をもって、医療機関という集団としては免疫ありと判断して差し支えない。したがって1回のワクチン接種の記録がすでにある場合は、もう1回を追加接種すればよいことになる。ワクチンの接種記録は、必ず本人と医療関連施設の双方で管理しておく必要がある。個人個人でみていくと、2回のワクチン接種後も十分な抗体価の上昇が得られない例もまれに認められる場合があるが、まれな例をチェックするために、これら4疾患において医療関係者の抗体価を定期的に測定する必要はないと考えられる。麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘についての明らかな罹患歴がある場合は免疫ありと判断して差し支えないが、医師により確定診断された例以外では確実とは言えない。ワクチン接種歴、既往歴が不明の場合は、血清抗体価の検査を行い、その値によってワクチン接種の要否を決定するようにするか、抗体価を測定せずにワクチンを2回接種して記録を保管する。なお麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘の各ワクチンはいずれも生ワクチンなので、明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者、妊娠していることが明らかな者には接種してはならない。(石田敏先生)